Отдохнуть переходный или непереходный глагол

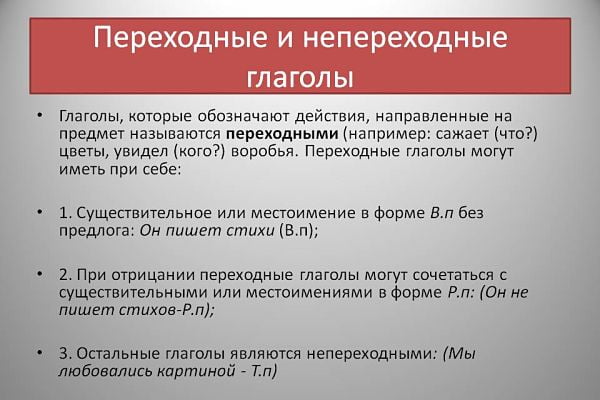

Самая сложная часть речи в русском языке характеризуется множеством морфологических признаков: постоянных и непостоянных. Многие из них мы уже изучили, так, вам уже должно быть известно, как определять лицо глагола, его возвратность и как отличать совершенный вид глагола от несовершенного. Отдельно мы рассматривали и его морфологический разбор. Сегодня же поговорим о переходности.

Переходность глагола является постоянным признаком и относится к основной грамматической категории. Что такое переходные глаголы, как научиться их распознавать и правильно использовать, рассмотрим далее.

Переходный или непереходный глагол? Как определить?

Является ли глагол переходным или нет, определяется по предложению.

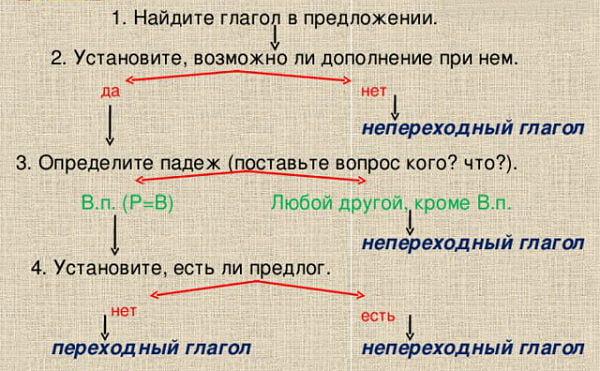

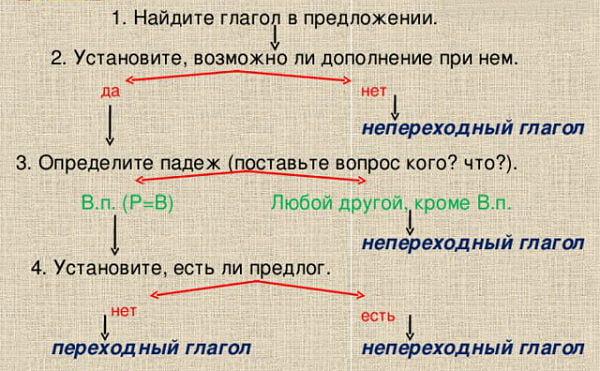

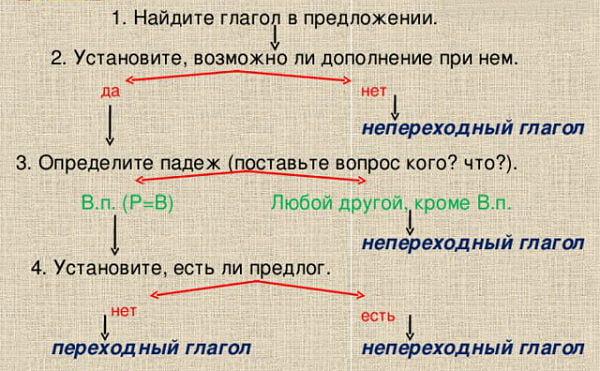

Воспользуемся следующим алгоритмом:

- Найти дополнение к глаголу (если дополнения нет, то глагол – непереходный).

- Определить падеж дополнения.

- глагол является переходным:

- если дополнение выражено существительным в форме винительного падежа без предлога.

- если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа или местоимением при сказуемом с отрицанием.

- если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа, которое обозначает часть от целого.

- если дополнение выражено местоимением.

Во всех остальных случаях глагол – непереходный (смотреть выше).

Пример: “За годы жизни в мегаполисе я уже успел отвыкнуть от машины.”

Нам нужно выяснить, является ли глагол “отвыкнуть” переходным или непереходным. Находим в предложении дополнение – “от машины”.

Теперь нужно определить падеж дополнения (от машины).

От чего? – от машины – родительный падеж.

Согласно правилу, если дополнение выражено существительным в форме родительного падежа, то глагол является непереходным.

Алгоритм определения переходности глагола

1. В первую очередь отыщем в предложении глагол, задав к нему вопросы что делает? что сделает? что будет делать? что делал? и пр.

2. Обратим внимание, возвратный или невозвратный глагол. Если глагол возвратный, значит, он непереходный.

3. Если глагол невозвратный, важно отыскать то слово, на которое направлено действие, обозначенное им. Переходный глагол всегда имеет при себе существительное или местоимение в форме винительного (родительного) падежа без предлога. Такие слова не просто стоят в этой грамматической форме, а обозначают объект, на который направлено действие, выраженное глаголом.

К примеру, в словосочетании «ждать час» глагол «ждать» непереходный, так как его действие не переходит на объект, обозначенный существительным в форме винительного падежа.

Сравним:

4. Зададим от глагола вопрос к зависимому слову и определим падеж.

5. Проанализировав грамматическую ситуацию, сделаем вывод о переходности или непереходности глагола.

Образцы рассуждений

В соответствии с указанным алгоритмом определим переходность глагола в предложениях.

Серый котенок лакает молоко из мисочки.

1. Слово «лакает» — это глагол, так как обозначает действие предмета.

2. Глагол «лакает» невозвратный (у него нет постфикса -ся).

3. От него зависит слово «молоко»:

4. Слово «молоко» имеет форму винительного падежа без предлога. Это прямое дополнение.

5. Глагол «лакает» переходный.

Дедушка пошел за водой к колодцу.

Слово «пошёл» — это глагол.

2. Глагол «пошёл» невозвратный.

3. От него зависят существительные:

- пошёл (за чем?) за водой (т. п.);

- пошел (к чему?) к колодцу (д. п.)

4. Зависимые слова «за водой» и «к колодцу» имеют форму творительного и дательного падежа с предлогами. Это косвенные дополнения.

5. Глагол «пошёл» непереходный.

Слушая скрипку, мы попадаем в чудесный мир музыки.

1. Слово «попадаем» — это глагол.

2. Глагол «попадаем» невозвратный.

3. От него зависит существительное:

4. Существительное «в мир» имеет форму винительного падежа с предлогом.

5. Глагол «попадаем» непереходный.

Особенности непереходных глаголов

Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит на прямой объект и не нуждаются в таком объекте. Как правило, с существительными в винительном падеже такие глаголы не сочетаются.

Непереходные глаголы примеры: лежать на диване, жить с родителями, радоваться новому дню, учительствовать в школе, разместиться в машине.С лексической точки зрения непереходные глаголы могут обозначать:

- Психическое, физическое состояние, положение в пространстве (грустить, заболеть, присесть);

- Движение и существование (ходить, передвигаться, быть, являться);

- Профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- Становление и выявление качеств (подрастать, краснеть, уменьшаться).

Как определить переходность у глагола

Определение переходных и непереходных глаголов в русском языке часто вызывают затруднения. Для того чтобы не было путаницы следует запомнить, если на предмет совершается воздействие, в результате которого он меняется, перемещается – применяется переходный глагол.

Несколько советов, как отличить переходный глагол от непереходного:

- обратить внимание на предлог;

- определить слово, на которое направлено действие;

- задать правильный вопрос;

- проанализировать значение.

Переходность глагола также определяет семантическое значение.

- Созидание. Строить, складывать, конструировать, изобретать, составлять.

- Разрушение. Ломать, сбивать, разбивать, жечь, портить, рвать, мять.

- Уничтожение. Убивать, травить, разрывать, срезать, давить.

Глаголы, передающие состояние человека, также являются переходными: испытывать горечь утраты , ощущать прилив сил , чувствовать гордость и пр.

Непереходные глаголы означают:

- Перемещение. Летать, ходить, бегать, ползать, передвигаться.

- Положение в пространстве. Висеть, лежать, сидеть, стоять.

- Передача звуков . Звонить, звенеть, шуметь, кричать, стонать, звучать.

- Изменение состояния . Высыхать, намокать, затвердевать, затухать, худеть, толстеть.

Среди перечисленных слов есть такие, которые могут иметь несколько значений. При определении переходности следует обратить внимание на конкретные случаи употребления.

Если соблюдать все рекомендации о том, как определить переходный или непереходный глагол, можно избежать затруднительной ситуации.

Определение переходности глаголов

В случае переходного глагола, разбирая предложение по его членам, мы увидим, что предмет или объект, на который он способен переносить действие выступает в качестве дополнения, чаще всего в форме винительного падежа, и их связь реализуется без использования предлогов или местоимений: нести (что?) службу , осудить (кого?) преступника , читать (что?) книгу . Здесь мы видим, что действие переходит непосредственно на предмет или лицо.

В обратном случае, глагол обозначает действие, но оно не направлено на тот предмет, который связан с ним и также выступает в качестве дополнения. Связка может иметь форму любого другого падежа и имеет необходимость задействовать предлоги: встретимся (с кем?) с одноклассниками , размышлять (над чем?) над задачей , стоять возле (чего?) балкона . Здесь связь опосредована, нет прямого переноса на дополнение.

Переходность и непереходность глаголов можно определить по любой форме и признаку. При этом обращают внимание на падеж части речи, с которой они употребляются, и возможность задать вопрос без предлога.

Переходные глаголы и их особенности

При наличии переходности глагол требует после себя дополнение в каком-либо падеже без предлога. Действие, которое он выражает, «переходит» непосредственно на предмет. Дополнение может быть выражено: существительным; местоимением; любой частью речи (в значении существительного).

Второстепенные члены предложения, выраженные «беспредложным» дополнением, должны отвечать на вопросы косвенных падежей:

- Родительного: «кого?», «чего?» (часть от целого, при отрицании): выпить чаю , поесть сладкого ;

- Винительного: «кого?», «что?»: увидеть собаку , ожидать троллейбус , предупредить коллег .

Законченный смысл появляется только в сочетании с объектом. При этом переходный глагол приобретает конкретное значение. Сравните два примера:

Бабушка вяжет (идет процесс, объект не назван).

Бабушка вяжет (что?) варежки (происходит действие на объект).

Переходные и непереходные глаголы могут быть образованы с помощью приставок. При этом присоединение приставки меняет значение: от процесса до совершения конкретного действия.

- играть (процесс, нет объекта) – выиграть (что?-в.п.);

- работать (процесс) – заработать (что?-в.п.);

- служить – заслужить;

- бить – выбить.

Несколько предложений с примерами переходных глаголов.

Новые жильцы торопились обставить (что?) квартиру новой мебелью.

Нужно было отстоять (что?) мнение , обосновать (что?) способ решения .

Маленькая Лиза плохо раскрашивала (что?) рисунок красками, поэтому ей дали (что?) карандаши .

Студент зачитал (что?) доклад и завершил (что?) его вопросом к аудитории.

Время шло, а он всё смотрел (что?) фотографии и никуда не торопился.

Непереходные глаголы и их особенности

Непереходные глаголы требуют после себя предлог. Они не употребляются с прямым дополнением и не оказывают влияния на объект. Хотя, стоит признать, что некоторые непереходные глаголы всё же могут иметь «беспредложное» дополнение в форме косвенных падежей, отличных от винительного, которым они не могут управлять, например:

- Дательного: «кому?», «чему?»: показаться гостю , служить Родине , помочь старику ;

- Творительного: «кем?», «чем?»: пренебрегать рекомендациями , запахло осенью .

К категории непереходных относятся также все возвратные глаголы (оканчиваются на –ся). С их помощью описывают происходящее: бросаться , браться , купаться , удивляться , примириться и пр.

Примеры предложений для лучшего запоминания.

Через неделю он уже возвращается из командировки .

Анна стояла на пороге и удивлённо смотрела на Дарью Степановну .

Дети ходили в школу пешком, она находилась на соседней улице .

Они встретились у парка , долго о чём-то говорили, затем разошлись.

Дети играли на площадке , пока родители сидели на лавочке .

В исключительных случаях дополнение всё же может стоять в винительном падеже без предлога, но глагол при этом будет непереходным, так как дополнение не является предметом действия.

До отъезда пришлось ждать (что? – в.п.) месяц.

К данной категории относятся глаголы, которые употребляются с инфинитивом (неопределенной формой) и означают разрешение на действие, долженствование или возможность его совершения, например: позволять; разрешать; запрещать; мочь, уметь .

Мама не позволяет играть на улице.

Безличные формы также относятся к непереходным.

Переходные и непереходные глаголы

В русском языке определенные категории глаголов могут присоединять прямое дополнение. В этом случае речь идет о переходности глаголов. В статье подробно описаны особенности переходных и непереходных глаголов с приведением наглядных примеров.

Какие глаголы являются непереходными

Непереходные глаголы обозначают действия, не направленные на какой-либо предмет.Непереходные глаголы не способны управлять прямым дополнением без предлога и не нуждаются в этом.

Например:

- беспокоиться (о ком?) о детях;

- верить (во что?) в справедливость;

- сочувствовать (кому?) ему;

- размышлять (над чем?) над проблемой.

Чтобы выяснить, какие глаголы отнесем к непереходным, сравним два предложения:

Он показал бы ей новый, неведомый мир, прекрасные цветы подводных полей (Александр Беляев. Человек-амфибия).

Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (Александр Пушкин. Пиковая дама).

В этих отрывках из художественных произведений используются, на первый взгляд, похожие глаголы:

- показал (что?) мир;

- офицер (что сделал?) показался.

Глагол «показал» является переходным, так как управляет существительным в форме винительного падежа без предлога. А возвратный глагол «показался» не может иметь при себе прямого дополнения.

В русском языке все возвратные глаголы являются непереходными.Например:

- обидеться (на что?) на шутку;

- тревожиться (за кого?) за сестру;

- оскорбиться (чем?) замечанием;

- сомневаться (в чём?) в правильности решения.

Непереходные глаголы не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения, то есть не имеют при себе прямого дополнения. Они употребляются с существительными (местоимениями) с предлогами и без них в формах:

1. родительного падежа:

- отвыкнуть (от чего?) от привычки;

- добиваться (чего?) успехов;

- проходите (мимо чего?) мимо дерева;

2. дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) подруге;

- служил (чему?) Отечеству;

- скучать (по чему?) по дому;

- подтолкнуть (к чему?) к занятиям спортом;

3. винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в судьбу;

- попасть (во что?) в мир картин;

- войти (во что?) в зал;

- подвигнуть (на что?) на великие дела;

4. творительного падежа:

- повеяло (чем?) весной;

- утомила (чем?) рассказом;

- дорожим (чем?) временем;

- шумит (над чем?) над городом;

5. предложного падежа:

- плавать (в чём?) в реке;

- стоять (на чём?) на крыльце;

- думать (о чём?) о доме.

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Непереходные глаголы. Что такое непереходный глагол. Примеры

Непереходные глаголы - это все остальные глаголы русского языка. Их действие не направлено на предмет. Они могут обозначать движение, положение в пространстве, состояние.

Примеры непереходных глаголов:

стоять, гулять, прыгать, сомневаться, переживать

Непереходные глаголы не имеют при себе прямого дополнения, они не могут управлять формой винительного падежа существительного или местоимения.

Непереходные глаголы употребляются с существительными или местоимениями с предлогами и без предлогов в формах:

Родительного падежа. Требовать (чего?) уважения. Проезжать (мимо чего?) мимо деревни.

Дательного падежа. Рассказывать (кому?) друзьям. Служил (чему?) стране. Скучать (по чему?) по Родине. Подтолкнуть (к чему?) к размышлениям.

Винительного падежа с предлогом. Не верила (во что?) в совпадения. Попасть (во что?) в яблочко. Войти (во что?) в комнату. Вдохновить (на что?) на свершения.

Творительного падежа. Утомила (чем?) болтовней.Повеяло (чем?) ароматом. Дорожим (чем?) дружбой. Летит (над чем?) над лесом.

Предложного падежа: Жить (в чем?) в квартире. Располагаться (на чем?) на холме. Плавать (в чем?) в бассейне.

Все возвратные глаголы являются непереходными. Если глагол оканчивается на -ся или -сь, то он относится к возвратным, и переходным быть не может. Например: Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер (А.С. Пушкин).

Непереходные возвратные глаголы. Примеры:

обидеться (на что?) на знакомого

тревожиться (за кого?) за свою судьбу

оскорбиться (чем?) подозрениями

сомневаться (в чем?) в ответе

Видеоурок

Особенности переходных глаголов

Переходные глаголы – это глаголы, обозначающие отношение либо действие, направленное на определенный объект (предмет, лицо) и переходящее на этот объект. Переходные глаголы управляют беспредложной формой существительного в винительном падеже.

Если глагол находится в отрицательной форме, то управление осуществляется существительным в родительном падеже. Также управление родительным падежом возможно тогда, когда речь идет о части объекта.

Примеры переходных глаголов: приглашать (кого?) подруг, испытывать (что?) радость, не читать (чего?) книг, не получить (чего?) благодарности, выпить (чего?) воды.

С лексической точки зрения переходные глаголы могут обозначать:

- Процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- Чувственное восприятие (ощущать тепло, слышать шорохи);

- Воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить друзей, гладить кота);

- Отношение к объекту (ненавидеть грубость, предпочитать кофе).

От переходных глаголов образуются страдательные причастия.

Переходные и непереходные глаголы в русском языке - что это? Примеры

В русском языке все глаголы делятся на переходные и непереходные.

Переходные глаголы - это глаголы, действие которых направлено на предмет. Они обозначают действие, переходящее на какой-то объект. При этом дополнение стоит в винительном падеже, без предлога.

Пример: купить - переходный глагол. Я купил (что?) подарок. Они купили (кого?) кошку.

Глагол - это часть речи, которая обозначает действие. Глаголы отвечают на вопросы что делать? что сделать? Например: жить, думать, рисовать, трудиться.

Подробнее о глаголах читайте в статье: Что такое глагол. Формы и виды, спряжение глаголов

Переходные глаголы способны управлять прямым дополнением. Дополнение - существительное или местоимение - чаще всего стоит в винительном падеже, без предлога.

Примеры переходных глаголов:

Победить (кого?) соперника

Нести (что?) кирпич

Видеть (кого?) сестру

Обнаружить (что?) ошибку

В отдельных случаях - с существительными и местоимениями в родительном падеже: выпил молока, налил водки, купил цветов.

Что такое переходность глаголов?

Переходность глагола – грамматическая категория глагола, отражающая способность глагола присоединять прямое дополнение. То есть, переходность указывает, может ли глагол управлять беспредложными существительными, обозначающими объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).Например: посетить выставку, есть конфеты (прямое дополнение); расти на глазах, стоять возле двери (непрямое дополнение).

В русском языке существуют переходные и непереходные глаголы, которые различаются по значению и особенностям управления.

Как определить переходность глагола?

Подводя итоги, можно выделить 3 основных способа определить переходность глагола:

Видеоурок

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Переходные и непереходные глаголы

Одним из постоянных грамматических признаков глагола является переходность. Глаголы в русском языке бывают переходными и непереходными.

Посмотрим, что такое переходность глагола?

Переходность — это грамматическая категория глагола, которая демонстрирует отношения между субъектом и объектом.

Особенности непереходных глаголов

Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит на прямой объект и не нуждаются в таком объекте. Как правило, с существительными в винительном падеже такие глаголы не сочетаются.Непереходные глаголы примеры: лежать на диване, жить с родителями, радоваться новому дню, учительствовать в школе, разместиться в машине.

С лексической точки зрения непереходные глаголы могут обозначать:

- Психическое, физическое состояние, положение в пространстве (грустить, заболеть, присесть);

- Движение и существование (ходить, передвигаться, быть, являться);

- Профессиональные либо непрофессиональные занятия (слесарничать, лентяйничать);

- Становление и выявление качеств (подрастать, краснеть, уменьшаться).

Особенности переходных глаголов

Переходные глаголы – это глаголы, обозначающие отношение либо действие, направленное на определенный объект (предмет, лицо) и переходящее на этот объект. Переходные глаголы управляют беспредложной формой существительного в винительном падеже.

Если глагол находится в отрицательной форме, то управление осуществляется существительным в родительном падеже. Также управление родительным падежом возможно тогда, когда речь идет о части объекта.

ТОП-3 статьикоторые читают вместе с этой

С лексической точки зрения переходные глаголы могут обозначать:

- Процесс создания, изменения или уничтожения объекта (написать книгу, сжечь полено);

- Чувственное восприятие (ощущать тепло, слышать шорохи);

- Воздействие на объект, которое не изменяет его (благодарить друзей, гладить кота);

- Отношение к объекту (ненавидеть грубость, предпочитать кофе).

От переходных глаголов образуются страдательные причастия.

Алгоритм определения переходности/непереходности глагола

Переходные и непереходные глаголы в русском языке

Глаголы русского языка делятся на переходные и непереходные. Грамматическая категория переходности является постоянным признаком каждого глагола.

Выясним, что такое переходные и непереходные глаголы в русском языке.

Как отличить переходный глагол от непереходного?

Чтобы узнать, переходный или непереходный перед вами глагол?

Возможно ли при нем дополнение? Если нет, это точно непереходный глагол.

Определите падеж. Годится ли винительный падеж? Подходит ли к дополнению вопрос кого? что? Если нет, то

Установите, есть ли предлог. Если предлог есть - это непереходный глагол.

Итак, если перед вами глагол с дополнением без предлога в винительном падеже (винить кого? что?) - это переходный глагол.

Переходные глаголы

Переходные глаголы – это глаголы, действия которых переходят на другой объект. Данные глаголы управляют прямым дополнением, которое обычно выражено существительным в форме винительного падежа без предлога или местоимением.

Например:

- победить (кого?) соперника

- поднять (что?) платок

- различать (что?) цвета

- рассмотреть (кого?) воспитателя

Как видно из примеров, действия перечисленных глаголов переходят на другой предмет или объект, поэтому они и называются переходными.

Запомните, что обязательным признаком переходности глагола является наличие объекта, на которое направлено действие.

Теперь выясним, какими членами предложения могут быть выражены данные объекты:

1. существительным в форме винительного падежа без предлога

- поцеловать (кого?) маму

- написать (что?) картину

2. местоимением

- поблагодарить (кого?) её

- увидеть (что?) кого-либо

3. существительным в форме родительного падежа, которое обозначает часть от целого.

- попробуйте (чего?) гречки, сиропа

- выпил (чего?) вина, воды

- купил (чего?) огурцов, мороженого

4. существительным в форме родительного падежа или местоимением при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) друга

- не убрал (чего?) посуды

- не увидел (кого?) её

- не вижу (чего?) никого

Также, запомните, что страдательные причастия прошедшего времени образуются от переходных глаголов.

Например:

- засеять – засеянный отцом огород

- разбросать – разбросанные дочкой вещи

- расколоть – расколотый сильным ударом зуб

Как определить переходность глагола?

Переходность — это постоянный грамматический признак глагола в русском языке. Узнаем, как определить переходность глагола с помощью безошибочного алгоритма.

При морфологическом разборе глагола как части речи важно правильно указать его переходность или непереходность.

Прежде чем составить алгоритм определения этого признака, напомним, что такое переходность глагола в морфологии русского языка.

Что такое переходность глаголов?

Переходность глагола – грамматическая категория глагола, отражающая способность глагола присоединять прямое дополнение. То есть, переходность указывает, может ли глагол управлять беспредложными существительными, обозначающими объект действия (предмет, человека, животное и т. д.).

Например: посетить выставку, есть конфеты (прямое дополнение); расти на глазах, стоять возле двери (непрямое дополнение).В русском языке существуют переходные и непереходные глаголы, которые различаются по значению и особенностям управления.

Влияние многозначности на переходность

В зависимости от значения глагол может быть переходным и непереходным и употребляться с предлогом или без него. Большинство таких слов означают занятия человека чем-либо.

Как определить переходный или непереходный глагол, если имеется несколько значений?

- Убедиться в наличии (отсутствии) предлога.

- Задать вопросы винительного падежа: «кого?», «что?».

Например: писать письмо (переходный), писать в редакцию (непереходный);

К таким словам также относятся: встречать, принимать, назначать, присылать, направлять и пр.

Что такое переходные глаголы

Определение Переходность — это способность глагола обозначать, что действие переходит на объект (предмет, лицо, животное и пр.).Переходными являются те глаголы, которые управляют или способны управлять прямым дополнением, выраженным чаще всего формой винительного падежа без предлога существительного или местоимения, например:

- превосходить (кого?) соперника;

- нести (что?) корзинку;

- различать (что?) признаки;

- увидеть (кого?) её;

- заметить (что?) нечто серое.

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

Действие, обозначенное переходным глаголом, предполагает обязательное наличие объекта. Объект, на который направлено действие, выражается:

1. существительным или местоимением в форме винительного падежа без предлога:

- встретить (кого?) подругу;

- нарисовать (что?) пейзаж;

- хвалить (кого?) его;

- обозначить (что?) что-либо;

2. формой родительного падежа существительного, обозначающей часть от целого:

- поешьте (чего?) супа, борща, каши;

- выпил (чего?) кефира, кваса, молока, чая;

- купила (чего?) моркови, хлеба, колбасы, мяса;

3. формой родительного падежа существительного или местоимения при сказуемом с отрицанием:

- не подождешь (кого?) приятеля;

- не брал (чего?) тетради;

- не услышал (кого?) его;

- не вижу (чего?) ничего.

Переходные глаголы образуют страдательные причастия прошедшего времени, обозначающие признак предмета, на который направлено действие со стороны другого предмета, например:

- засеять — засеянное пахарем поле;

- разбросать — разбросанные ветром листья;

- покинуть — покинутый жителями город;

- расколоть — расколотый одним ударом орех.

Непереходные глаголы

Непереходные глаголы – глаголы, действия которых не направлены на какой-либо предмет. Данные глаголы не управляют прямым дополнением, в отличие от переходных глаголов.

Например:

- переживать (о ком?) о родителях

- поверить (во что?) в чудо

- думать (над чем?) над задачей

Запомните, что все возвратные глаголы являются переходными:

вернуться, показаться, тревожиться и др.

Посмотрим, с какими словами употребляются непереходные глаголы:

1. с существительными в форме родительного падежа

- отвыкнуть (от чего?) от машины

- достичь (чего?) высот

- идите (мимо чего?) мимо дома

2. с существительными в форме дательного падежа:

- сочувствовать (кому?) близкому

- служил (чему?) Родине

- соскучился (по чему?) по городу

3. с существительными в форме винительного падежа с предлогом:

- верила (во что?) в любовь

- попасть (во что?) в историю

- войти (во что?) в дом

Примечание: переходные глаголы также употребляются с существительными винительного падежа, НО без предлогов.

4. с существительными в форме творительного падежа:

- повеяло (чем?) холодом

- утомила (чем?) присутствием

- гордимся (чем?) успехом

5. с существительными в форме предложного падежа:

- плавать (в чём?) в купальнике

- стоять (на чём?) на площадке

- думать (о чём?) о море

Чтобы правильно определить, глагол переходный или непереходный, предлагаем следующий алгоритм.

Переходность многозначных глаголов

Глагольные формы слова могут иметь несколько значений. При этом в первом значении имеет место переходный тип, а во втором значении это же слово – непереходный тип. «Он говорит (что?) неправду» переходный, но «ребёнок уже говорит (разговаривает)» непереходный. «Оркестр играет (что?) марш» переходный, но «ребёнок играет (занят игрой)» непереходный.

В юмористических текстах возможна ситуация, когда в норме непереходный приобретает переходность: «Водку пьянствовать и дисциплину хулиганить».

На этом строится комический эффект, глаголы при этом как бы приобретают значения тех, вместо которых они поставлены – «хулиганить» вместо «нарушать» и т. д.

Устаревшие значения непереходных глагольных форм могут иметь переходность.

«Торговать» в современном русском языке непереходный глагол, однако ранее, имея значение «прицениваться», он был переходным: «Торговать лошадь». Такое употребление осталось в фольклоре.

Переходные и непереходные глаголы

К постоянным признакам глаголов относится такая грамматическая характеристика, как переходность.

Глаголы бывают переходные и непереходные.

Переходные глаголы сочетаются с прямым дополнением, к которому ставится вопрос кого? или что?

Прямое дополнение выражается формой винительного падежа имени существительного либо местоимения без предлога:

- любить и уважать (кого?) родителей (сущ. в В.п. - прямое дополнение);

- вырастить (что?) дерево (сущ. в В.п. - прямое дополнение);

- невзлюбили (кого?) меня (местом. в В.п. - прямое дополнение).

Непереходные глаголы сочетаются с именами существительными и местоимениями в других косвенных падежах (все падежи, кроме И.п.), а также в винительном падеже с предлогом:

3. Переходность глаголов

В данном разделе речь пойдёт о трёх грамматических категориях глагола: о виде, возвратности и переходности.

Переходные и непереходные глаголы

Переходность — грамматическая глагольная категория, которая выражает отношения между субъектом и объектом действия.

Переходные глаголы означают действия, направленные на предмет: изменяющие или производящие объект действия. Например: читать книгу, смотреть фильм.

Непереходные глаголы обозначают действия, не направленные на объект: действие и положение в пространстве одновременно, физическое и нравственное состояние. Например: лететь, радоваться.

Переходные глаголы сочетаются с существительными в винительном падеже без предлога, а непереходные глаголы требуют дополнения только в косвенных падежах (без предлога или с предлогом). Например: мести (Кого? Что?) пол — переходный глагол / кричать на (Кого? Что?) другого человека.

Что такое переходность глагола?

Действие, которое обозначает глагол, может прямо переходить на предмет.

Понаблюдаем:

Надя несёт (что?) корзинку с овощами.

Глаголы «несёт» и «нарисовала» не просто обозначают действие, а такое действие, которое связано с объектом (зайчик, корзинка), на которое оно направлено. Такие глаголы называются переходными. От переходных глаголов мы можем задать вопросы кого? что?

Их грамматической особенностью является способность присоединять существительные или местоимения в форме винительного падежа без предлога.

Иногда переходные глаголы управляют формой родительного падежа существительного, если называют

1. часть от целого

- выпить (чего?) кваса (имеется в виду стакан кваса);

- поесть (чего?) мороженого (то есть порцию мороженого);

2. при глаголе с отрицанием «не»

- не встретить (чего?) поезда;

- не услышать (чего?) новостей;

3. при указании большого количества

Все остальные глаголы являются непереходными. Действие, которое они обозначают, не переходит на предмет или лицо. К ним можно задавать любые падежные вопросы:

- р. п. стою (у чего?) у реки;

- д. п. радуюсь (чему?) Рождеству;

- в. п. спрошу (у кого?) у мамы;

- т. п. встретимся (с кем?) с друзьями;

- п. п. расскажешь (о чём?) о путешествии.

Отметим, что многие существительные и местоимения при непереходных глаголах имеют в своей падежной форме предлоги, в том числе и в форме винительного падежа. Значит, предлог у существительного — это маркер непереходности связанного с ним глагола. Непереходными являются также все возвратные глаголы, так как в силу своих грамматических особенностей они не могут переносить действие на объект.

| ПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ | НЕПЕРЕХОДНЫЕ ГЛАГОЛЫ |

|---|---|

| везти санки | бродить по лесу |

| увидеть мальчика | стоять на мосту |

| написать письмо | помогать маме |

| учу уроки | руководить командой |

В итоге наших рассуждений, сделаем вывод, что такое переходность глагола в русском языке.

Определение Переходность — это способность глагола переносить действие на лицо или предмет в форме винительного падежа без предлога.Чтобы выяснить, переходный глагола или непереходный, предлагаем следующий алгоритм рассуждений.

Переходные и непереходные глаголы: правило с примерами, таблица, особенности. ВИДЕОУРОК

В русском языке определенные категории глаголов могут присоединять прямое дополнение. В этом случае речь идет о переходности глаголов. В статье подробно описаны особенности переходных и непереходных глаголов с приведением наглядных примеров.

Различия переходных и непереходных

Теперь нужно узнать, чем отличается переходный от непереходного. Прежде всего это его значение. Переходные обычно обозначают:

- Создание, видоизменение или уничтожение объектов (построил дом, уменьшил дозу),

- Чувственное восприятие объектов (слышу музыку, вижу город),

- Контактирование с объектом без его изменения (потрогал стену, погладил кота),

- Отношение к объекту (люблю фантастику, обожаю контрастный душ).

Отличить переходный также возможно, попытавшись образовать от него страдательное причастие. Если получится – глагол переходный, не получится – непереходный. Обожать-обожаемый

Словосочетания с переходными глаголами всегда состоят из глагольной формы и прямого дополнения, иногда может включаться определение, обстоятельство: рубить деревья, водить автобус, найти пиратский клад, быстро выучить урок.

Переходные и непереходные глаголы в русском языке

Видеоурок «Переходные и непереходные глаголы»

Читайте также: