Развлечения 19 века в париже

Вот, за что я люблю свою работу – это за расширение кругозора. За новые открытия, за интересные знания. Вот честно – если бы мне дали задание просто прочитать всю ту информацию, которую я штудирую сейчас – я бы половину не запомнила, так как читала бы по принципу "надо" (кому-то). А когда я работаю над произведением, тут принцип "надо мне, надо сюжету". Ищу информацию, вникаю в неё, анализирую, можно ли ее взять, впишется ли в сюжет вот эта деталь и так далее. И занимает это, порой, не один час.

Делаю наброски повести "Главная роль", которая планируется к выходу в мае, собираю информацию по Франции и в частности, Парижу, начала 19 века. Ох, ты ж, однако, как все любопытненько! Осталось выяснить, чему из всех этих исторических фактов будет место в моем сюжете, а чему – не стоит.

Веселенький, я погляжу, Париж-то был. Реки помоев, текущие прямо по улицам и тротуарам, отчего воздух в городе был пронзающим сознание вонью, уличные торговцы, бродячие театры, модный Бульвар Итальянцев, жители которого славились своими нарядами, и предместье Сен-Мартен, куда даже стражи закона предпочитали не соваться.

Знаменитая свалка Монфокон (знаменитая для меня, ибо немало почитала литературы того периода, где она упоминалась), оказывается, была прям в черте города, недалеко от Тюильри. Туда свозили мертвый скот и все городские нечистоты. С вывозом, кстати, не справлялись. После революции население Парижа сильно выросло.

Кстати, хотите пример бюрократии по-французски? Закон о переносе свалки приняли, если память не изменяет, в 1817 году, но воплотили то ли в тридцатых, то ли в сороковых годах. А чего, нормально так! А вы говорите, у нас никакого порядка, гыгы…

Мода на платья в стиле ампир из тяжелых тканей темных тонов. Бродячие торговцы, уличные актеры. Атмосфера.

Кстати, в повести я буду показывать 1819 год, это период Реставрации Бурбонов. Та еще бардачина, судя по источникам. Короля свергли, король вернулся…Все, как положено!

Все-таки, люблю я свою работу! Когда я только начинала писать в школьные годы, такой информации, не выходя из дома, было не достать.

Пузеля никакого отношения к пузу не имеют

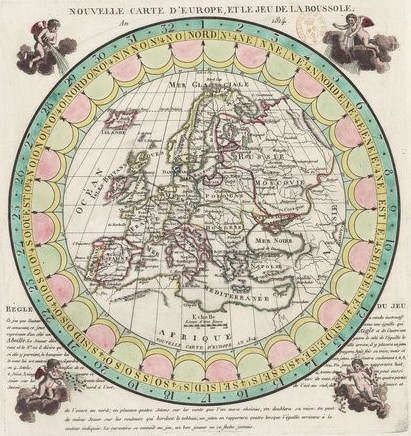

Сегодня эта игра называется пазлы. А в 19 веке она носила забавное имя «пузеля». Изобретена она была английским картографом Спилсбери, который умудрился приклеить географическую карту на широкую доску, потом распилить её на части и предложить своим детишкам собрать ее заново из кусочков. В России пазлы быстро завоевали популярность в салонах. Называли их либо пузели (так звучит на немецком), либо пузеля (а это на французский манер).

Люди сосредоточенно собирали не только карты, но и пейзажи, натюрморты, другие красивые картинки. Чем сложнее были вырезаны кусочки, тем интереснее игра. Она помогала развивать художественное мышление, тренировала усидчивость, приносила удовольствие. Поэтому пазлы собирают взрослые и дети во всем мире и поныне.

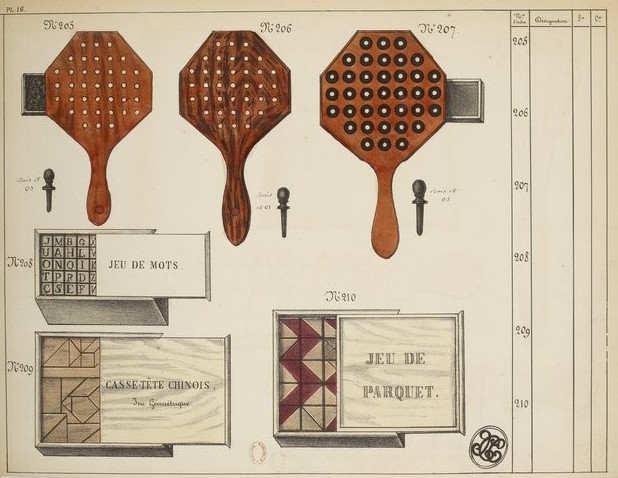

Игры, в которые играли французы

Весь XIX век Франция увлеченно играла в игры — в 1837-м азартные запретили, но оставались еще безобидные детские, настольные и карточные. Arzamas приводит правила шести популярных игр, опубликованные при Реставрации и Июльской монархии

Игра в слова

«В четырехугольной раздвижной коробочке примерно в полтора пальца высотой находится довольно замысловатая игра: она состоит из ста сорока плоских игральных костей, похожих на домино. На ста из них напечатаны буквы алфавита: с одной стороны находится заглавная буква, с другой — строчная. Эти буквы всегда соответствуют друг другу: если на одной стороне кости мы видим А, то на другой — а; на остальных сорока костях с одной стороны находятся цифры, с другой — пунктуационные знаки, начиная с запятой и заканчивая кавычками. Чтобы начать игру, один или два игрока берут в руки несколько букв и складывают из них задуманное ими слово, а затем перемешивают эти буквы и отдают их одному или двум другим игрокам. Те должны постараться собрать из букв загаданное слово. Так как многие слова подходят для анаграмм, получившееся слово зачастую забавным образом отличается от задуманного. Игрок, который не смог отгадать слово или делал это слишком медленно, отдает один жетон».

Повседневная жизнь Парижа, и как развлекался Париж в первой половине XIX века

Париж на протяжении всего XIX века сохраняет статус главной европейской столицы развлечений. Публика следит за политическими дебатами в обеих палатах парламента, посещает лекции знаменитых профессоров в Сорбонне, стекается на казни и торжественные въезды новых правителей, гуляет, ходит в театры и рестораны, танцует и разглядывает свозимые со всего света диковины.

К выходу книги «Париж в 1814 — 1848 годах: повседневная жизнь» Веры Мильчиной, "Theory and Practice" записали основные тезисы и узнали, что общего у парламента с обезьяником, чем пахла французская столица и почему там было удобно зевать.

Источник: Theory and Practice, Открытое чтение. Иллюстрация вверху: Площадь и рынок Невинных в Париже. Офорт середины 19 века. Гравер А.Бертуд (1790-1864), по рисунку А.Тестара.

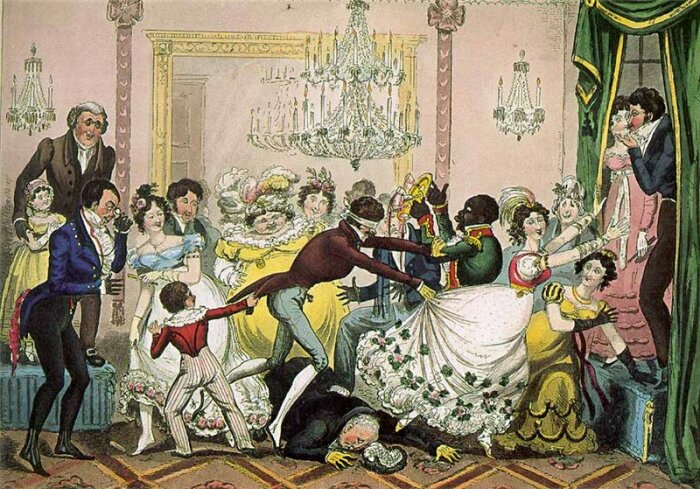

Игра c летающим кольцом. Карикатура из серии «Хороший вкус». Франция, 1818 год © The Trustees of the British Museum

«Хвост» в парламент и театр. В июльскую монархию парламентские прения стали таким же зрелищем, как театр или цирк: в парламенте и в палате депутатов были отведены специальные места для зрителей. Чтобы попасть туда, нужно было отстоять в огромной очереди, которую называли «хвост». Андрей Николаевич Карамзин рассказывал в письме к матери в 1837 году, что хотя парламент открывался в 12 часов, на лестнице под открытым небом в мороз «хвост» стоял с 8 утра. Ушлые молодые люди торговали местами в очереди: кто платил больше, вставал ближе. «Я заплатил 5 франков, встал четвертым, подождал полчаса, продрог и ушел», — писал Карамзин. Точно так же становились в «хвост», чтобы продать или купить места в очереди в театр.

Париж зловонный. Андрей Николаевич Карамзин едет из Страсбурга в Париж и пишет: «Ближе, ближе, завоняло, ужасно завоняло, ура, мы приехали!» Париж с 1814 по 1848 годы был грязным городом. Канализация и сточные трубы уже были, но часто не уходили под землю, а проходили по центру улицы, к тому же жители нередко выливали помои и выбрасывали вещи прямо из окон. Напрасно светская писательница Дельфина де Жирарден заклинала горожан не выставлять на всеобщее обозрение «ожившего меню вчерашних обедов!».

Непроходимая грязь Елисейских полей. Елисейские поля в те времена были парком, а не роскошной улицей с дорогими магазинами. Андрей Николаевич Карамзин пишет о «непроходимой грязи Елисейских полей», другой русский свидетель, Василий Петрович Боткин, рассказывает о Елисейских полях как о месте ярмарочных гуляний: «Тут возвещает химик, что вы можете в несколько минут постигнуть все таинства природы и все это только за два су. Вот академия собак, и ученый член ее говорит длинную речь о трудности, системе и пользе образования собак…Там дородная дама показывает образованность удава, обвивает его около шеи, берет в рот его голову и рекомендует, что он по своему уму годится в любые министры».

Праздник, устроенный Парижем в честь Людовика XVIII 29 августа 1814 года © Bibliothèque nationale de France

Жирафа. Египетский паша хотел подружиться с французским королем и послал ему в дар жирафу — животное, которого не видали в Европе с XVI века, поэтому зрелище перехода жирафы из Марселя в Париж стало грандиозным событием. Она шла в сопровождении молочных коров, трех погонщиков, знаменитого естествоиспытателя и конных жандармов. Покрыта она была непромокаемой попоной, украшенной французским гербом. За один месяц, чтобы посмотреть на жирафу, в зоологическим парке побывало не менее 60 тысяч посетителей, а жирафа настолько вошла в моду, что были изобретены «цвет жирафьего брюха», «цвет влюбленной жирафы», «цвет жирафы в изгнании», способ завязывать мужские галстуки на манер жирафы и даже жирафий грипп.

Парламент или обезьянник? Непредвзятый взгляд на парламентские прения с точки зрения жирафы, экзотического подарка Карлу X от египетского паши, изложил Шарль Нодье в «Записках жирафы из зоологического сада»: «Люди, представшие моему взору, бросались вперед, подпрыгивали вверх, соединялись во множество мелких группок, скалили зубы, прерывали противников угрожающими крикам и жестами, пугали их отвратительными гримасами». Оказалось, правда, что жирафа по неопытности приняла за палату депутатов главный обезьянник.

Найм стульев. В Париже существовала такая профессия, как держательница стульев. За немалые деньги она выкупала у церковного совета право сдавать стулья в церкви. Платили за использование стульев совсем немного, желающих посидеть во время службы было в избытке, так что держательница стульев быстро возвращала себе деньги, потраченные на покупку этой должности. Стулья также сдавались в наем на бульварах. Самым модным был бульвар Итальянцев, при этом южная сторона была более модной, чем северная. Одни прогуливались, а другие на них смотрели, и чтобы не уставали ноги, нанимали стулья. «Держать стулья» в церкви было надежнее, чем на бульваре, потому что в церкви поймать тех, кто не заплатил пятачок легко, а на бульваре или в саду Тюильри очень трудно.

Прекрасная лимонадница. Карикатура из серии «Хороший вкус». Франция, 1816–1817 годы © The Trustees of the British Museum

Зевать по улицам. Дмитрий Николаевич Свербеев писал, что Париж — это город, в котором как ни в каком другом месте удобно зевать по улицам. При этом существовало два смежных понятия: простой зевака и фланер — человек, не обремененный никакими обязанностями и способный превратить в зрелище даже то, что до этого таковым не являлось. Бальзак писал в «Физиологии брака»: «Большинство людей ходят по улицам Парижа так же, как едят и живут — бездумно… Гулять — значит прозябать, фланировать — значит жить, значит наслаждаться, запоминать острые слова, восхищаться величественными картинами несчастья, любви, радости, идеальными или карикатурными портретами… Для юноши фланировать значит всего желать и всем овладевать. Для старца — жить жизнью юноши и увлекаться их страстями».

Зрелища по-королевски. И в эпоху Реставрации, и в эпоху Июльской монархии были зрелища, устраивавшиеся королевской семьей. Людовик XVIII, вернувшись из двадцатилетней эмиграции в Англии, немедленно после высадки в Кале организовал «большой стол» — обед, во время которого все королевское семейство вкушали пищу на радость публики двух сортов. Люди попроще имели право пройти по галерее, при этом, как вспоминал Фенимор Купер, сам присутствовавший наэтом обеде, головы их, точно подсолнухи, были повернуты в сторону короля. Важные особы имели билеты в амфитеатр. Король и семейство полтора часа обедали и ужасно при это скучали, не имея возможности поговорить. Впрочем, существуют свидетельства, что герцогиня Беррийская в свою очередь с любопытством разглядывала публику чуть ли не в бинокль.

Суды как зрелища трагические и комические. Владимир Михайлович Строев писал, что к увеселениям можно отнести и суды, куда часто ходили парижане, когда у них не было денег на театр. Если они хотели ощущений грустных, а их душа жаждала трагедии, то они шли в суд присяжных, где судили настоящих преступников. Если парижанин хотел повеселиться или разогнать скуку, то он шел в суд исправительной полиции, где преступники не отвратительны и не гнусны, а наказания не ужасны. Там происходили самые уморительные ситуации: например, франт мог оправдываться за то, что танцевал на балу запрещенный танец.

Двух глаз мало. Все в Париже первой половины XIX века немедленно превращалось в зрелище. Петр Андреевич Вяземский, который был в Париже в 1838 году, писал: «Вообще мало времени в здешних сутках, да и всей природы человеческой мало — куда здесь с одним желудком, с одною головою, двумя глазами, двумя ногами и так далее. Это хорошо для Тамбова. А здесь с таким капиталом жить нельзя». Федор Николаевич Глинка, бывший в Париже летом 1814 года, в «Письмах русского офицера» писал, что почти на каждом шагу в Париже что-нибудь да показывают: «Слово “показывают” вертится беспрестанно на языке парижан. С некоторого времени у них все сделалось показным. И все великие происшествия как будто им были только показаны. В одном конце Парижа рубили головы, а в другом смеялись и говорили: «там показывают действие гильотины». Эта фраза могла бы стать хорошим эпиграфом ко всему, что происходило в повседневной жизни Парижа эпох Реставрации и Июльской монархии.

Лекции по теме от Веры Мильчиной на arzamas.academy

Жизнь королевского двора. Зеваки на королевских трапезах, юбки на плечах придворных дам и беспорядки на приемах «короля-буржуа» Луи Филиппа.

Игра в отшельника

«Это комбинационная игра, названная так, потому что в нее можно играть в одиночку. Говорят, что она происходит из Америки: один француз придумал и разработал правила этой игры, наблюдая за тем, как вернувшиеся с охоты американцы втыкали стрелы в специально подготовленные и упорядоченные по типу отверстия.

На деревянной дощечке расположены 37 отверстий, вместе образующие восьмиугольник. На них стоят 37 фишек из слоновой кости: 3 в первом ряду, 5 во втором, 7 в третьем, снова по 7 в четвертом и пятом, 5 в шестом ряду и 3 в седьмом.

Прежде чем начать игру, нужно убрать одну любую фишку, так чтобы осталась пустая клетка. Порядок игры таков: фишка может съесть другую, если она может перешагнуть через нее на свободную клетку; как и в шашках, в „Отшельнике“ фишки едят друг друга, пока на поле не останется одна последняя фишка. Трудность игры состоит в том, чтобы правильно выбрать те фишки, которые нужно убрать, чтобы закончить игру с одной фишкой».

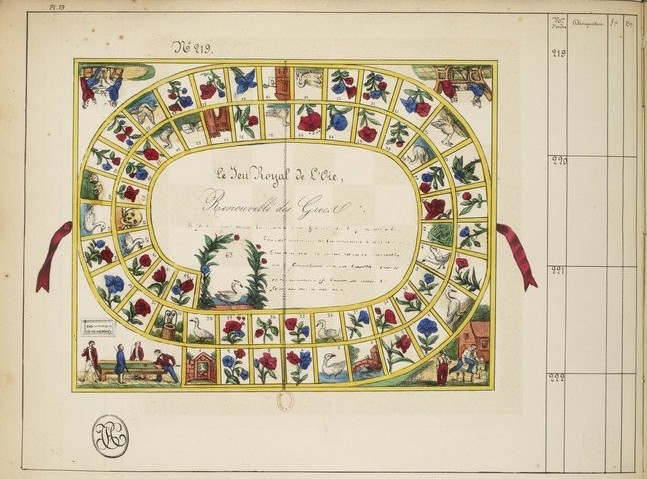

Игра в гуся

«Это очень старая игра, от которой произошли все подобные игры. В нее могут играть от четырех до двенадцати или пятнадцати человек. Для игры нужно поле с гусиным садом, которое мы вскоре опишем, — его можно расстелить на столе, а лучше даже прибить к дощечке того же размера, чтобы оно не скользило по столу и не рвалось.

Игроки тянут жребий, кому ходить первым, затем берут мешочек и кладут в него две игральные кости; их встряхивают и выбрасывают на поле, а затем, взяв специальную фишку, которая должна быть у каждого игрока, отмечают ею клетку, номер которой соответствует числу, выпавшему на костях. Игроки заранее договариваются о ставке.

Поле состоит из шестидесяти трех клеток, расположенных по кругу. На каждой четвертой или пятой клетке находится изображение гуся, которое добавляет игроку столько же шагов, сколько выпало на костях. Таким образом, если игроку выпадает 4, когда он находится на клетке 10, он идет на клетку 14; но там изображен гусь, поэтому он идет на клетку 18; поскольку на ней тоже есть гусь, он идет на клетку 22. Как видим, если бы из этого правила не было исключений, получив на костях 9, мы бы сразу с гуся на гуся попадали в гусиный сад (то есть на клетку 63, которая является выигрышной). Но есть два исключения. Во-первых, если выпавшая на двух костях девятка складывается из 5 и 4, игрок отправляется на клетку 53 — на которой изображены две кости, одна с 5, а другая — с 4. Во-вторых, если выпавшая девятка состоит из 3 и 6, игрок перемещается на клетку 26, на которой также нарисованы две кости, одна с 6, другая с 3.

Если выпадает больше очков, чем нужно, чтобы попасть в гусиный сад, игрок должен идти в обратном направлении. Так, если на клетке 57 вам выпадет 9, вы в конце концов окажетесь на клетке 60: пройдя шесть шагов и достигнув клетки 63, то есть гусиного сада, вы идете обратно, пока не истратите все 9 шагов.

На клетке 6 находится мост — придя туда, нужно заплатить жетон и переместиться на клетку 12.

Клетка 19 — это гостиница: здесь также нужно заплатить жетон и оставаться на ней, пока каждый игрок не сделает по два хода.

На клетке 31 располагается колодец: там нужно оставаться, пока вас

не найдут Видимо, это значит: пока другой игрок не окажется на той же клетке. и не отправят на клетку, с которой вы начинали свой последний ход. Кроме того, вы должны заплатить жетон.

На клетке 42 находится лабиринт; здесь вы платите жетон и возвращаетесь на клетку 30.

Клетка 52 — это тюрьма: вы платите обычный штраф и остаетесь там, пока вас не освободят Видимо, пока другой игрок не окажется на той же клетке. , а затем возвращаетесь на первую клетку.

Клетка 58 — смерть: вы возвращаетесь на первую клетку.

Наконец, тот, кто доходит до клетки „гусиный сад“, выигрывает партию и забирает выигрыш».

«Почта в шляпе» – источник каламбуров и летающие пальцы за круглым столом

Очень модной была игра под названием «Почта в шляпе». Все присутствующие получали по листку бумаги, на нем следовало написать свой вопрос. После этого записочки складывались в шляпу и тщательно перемешивались. Затем игроки по очереди вынимали бумажки, но не разворачивали, а писали ответ на вопрос на другой стороне. Обработанные записки складывались в другой головной убор, до тех пор, пока к вопросы не заканчивались. Тогда бумажки вынимались, вслух прочитывались вопросы и совершенно неожиданные ответы, раздавался громкий смех – так очень часто возникали забавные каламбуры.

Еще одна веселая игра называлась «Летающие птицы». Участники рассаживались вокруг круглого стола и клали на него указательные пальцы. Назначался водящий, в задачу которого входило перечисление одушевлённых и неодушевлённых предметов. Если он называл предмет, который способен летать, игроки должны мы были поднять свой палец со стола. Когда кто-то ошибался, например, палец полетел вверх при слове «огород», значит это проигрыш.

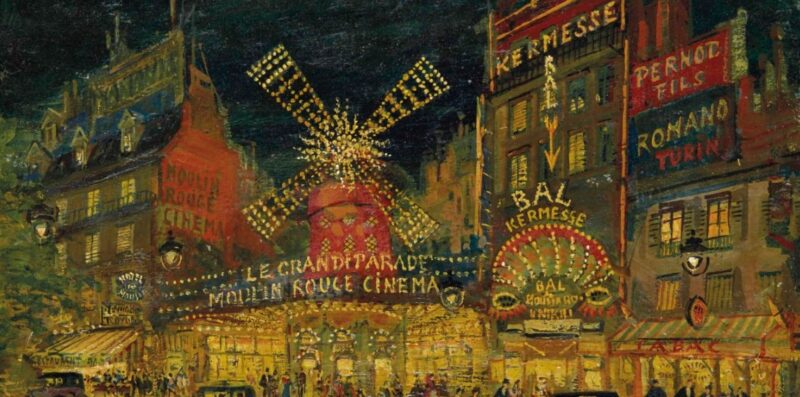

Золотой век удовольствия и наслаждения: история разврата бель эпок

Belle Époque, или прекрасная эпоха, — так называли период европейской истории между последним десятилетием XIX века и 1914 годом. Прогулки по бульварам, парижские кафе с терпким ароматным кофе, расцвет культуры… Помимо прорыва в автомобилестроении и воздухоплавании, открытия радиоактивности, теории относительности Эйнштейна и рождения кино это еще и эра восхваления плотских удовольствий.

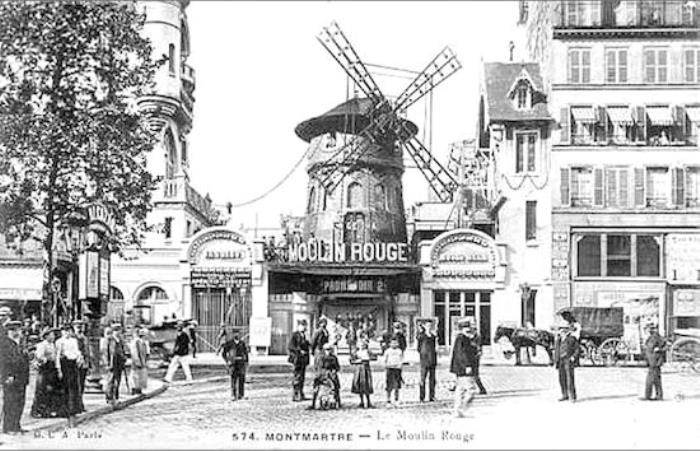

Вспомните мюзикл «Мулен Руж», и вы сможете примерно представить себе, на что была похожа ночная жизнь Парижа конца XIX — начала XX века. В районе Монмартр зазывно сверкали вывески кабаре и клубов, обещая реки шампанского и любые удовольствия для тела. Почти как спа, только с алкоголем и проститутками. По улицам проезжают запряженные лошадьми омнибусы — уже похожие на автобусы повозки, но все еще на конной тяге. Город был освещен тысячью газовых ламп, и туристы с восхищением называют Париж городом света — La Ville-Lumière.

Для некоторых молодых женщин выход на сцену в качестве актрис или танцовщиц стал одним из способов завоевать финансовую независимость. К сожалению, нередко эта работа приводила их в постель к богатым и влиятельным мужчинам.

Проституция в Париже процветала, при этом к услугам «ночных бабочек» прибегали как бедняки, так и власть имущие.

Спрос рождает предложение. К концу XIX века весь Париж был буквально усеян борделями разного качества, но провинциальным городам недоставало «домов удовольствий». Опытные в этом деле женщины ходили по улицам и предлагали юным наивным особам заработать легко и много. Так девушки попадали на «бойни» — так назывались бордели самого низкого пошиба.

То там, то тут требовались услуги танцовщиц и актрис, которым обещали гастроли за границей. С девушками подписывали контракты и отправляли их в Буэнос-Айрес или Рио-де-Жанейро, где они должны были работать проститутками, при этом не зарабатывая достаточно, чтобы купить обратный билет.

За столом: «В Париж на выставку», гусек и лото

Очень нравились посетителям салонов настольные игры. Их было много и все они состояли из игрового поля, фигурок, и кубика, с помощью которого можно была начислить очки или высчитать, на сколько шагов фигурка может быть передвинута. Есть мнение, что настольные игры произошли от старинной русской игры «гусек», то есть гусь, смысл которой был в передвижении к финишу и одновременном собирании по дороге симпатичных птиц.

Настольная игра часто отражала идеи путешествия. К примеру, знаменитая «В Париж на выставку» – игроки должны были ехать в столицу Франции, чтобы не опоздать к началу выставки достижений хозяйства. Ну и, конечно же, лото. Завезенное в XVIII веке из солнечной Италии, оно сразу пришлось по душе жителям России. Во многих домах была это игра, семейные вечера проходили за приятным соревнованием. Правила просты и неизменны до сих пор. Все игроки получают карточки, на которых написаны числа, а ведущий вытаскивает из мешочка деревянные бочонки и называет номера, которые нужно зачеркнуть. Выигрывает тот, кому удается первым «забить» ряд по горизонтали. В XIX веке лото было невероятно популярным, в него играли на деньги, проигрывая целые состояния. Из-за этого азартная забава была запрещена в общественных местах.

Невинные игры: Горелки, фанты да рифмы

Существовали так называемые «невинные игры». По-французски их называли petits-jeux и точный перевод был «маленькие игры». Это были подвижные забавы, обычно не слишком длительные. Пришли они из народа, и приобрели некоторый салонный лоск. Например, самая любимая игра – это горелки. А наиболее популярными были фанты, в которые играют и сегодня. Игроки должны были сложить свои фанты в какую-то емкость, чаще всего в шляпу. Затем ведущий закрывал глаза и вытаскивал фант, принадлежащий определенному человеку. Перед этим потенциальному хозяину фанта давались различные, порой очень смешные задания – попрыгать на одной ноге вдоль всей комнаты, кукарекнуть, замычать и так далее.

Не слишком подвижная, но весьма невинная игра – рифмы. Игроки садились в круг. Один из них брал платок и неожиданно бросал другому. При этом нужно было произнести какое-то слово. Тот, к кому летел платочек, должен был обязательно поймать его и при этом ответить чётко в рифму. Так платок летал по кругу, собирая смешные слова. Очень интересно было загадывать сложное словечко, к которому непросто было подобрать рифму.

Одним из любителей увеселений для аристократов был последний русский император. Именно так Николай Второй развлекался вместе со своей семьёй.

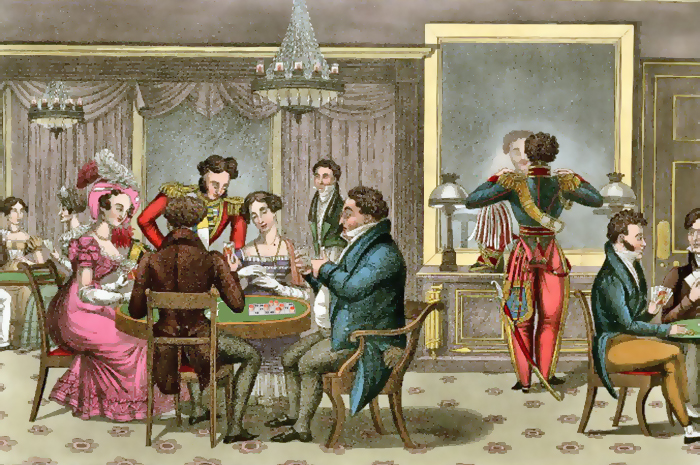

Коварные карты: игровая зависимость уже существовала

Карточные игры нравились очень многим, но в 19 веке их считали непристойными. Они даже носили такие громкие названия как «растлитель нравов», «тормоз просвещения» и «позор гостиных». В некоторых салонах карты были запрещены, а в других, наоборот, приветствовались. Существовавшие тогда книги по светскому этикету содержали в себе советы для молодых людей, предупреждающие о коварности карт – об игровой зависимости знали уже тогда. Тем не менее в карты играли мужчины и женщины, молодые и старые, богатые и бедные.

Азартные карточные игры подразделялись на те, в которой все зависит от игрока и его умения быстро соображать, и на случайные, которые были сродни современным игровым автоматам, то есть выиграть мог любой. В русской литературе есть много примеров, связанных с картами. Взять хотя бы «Пиковую даму» – Герман был игроком. Арбенин из «Маскарада» Лермонтова тоже, а также Гоголевский Хлестаков из «Ревизора» и многие другие. Самыми известными играми со случайным исходом были штосс и фараон.

Взрослые игры в светских салонах XIX века, или чем забавлялись аристократы

Отписаться можно в любой момент.

Играть любят не только дети, но и люди постарше. Так было всегда, просто взрослые и детские игры отличаются по своему содержанию. В России в светских салонах XIX века люди собирались не только для того, чтобы порассуждать о политике и экономике, но и для развлечения. Читайте, что такое пузеля, как можно было поехать в Париж на выставку, не выходя из-за стола, какие невинные игры были популярны и почему они так назывались.

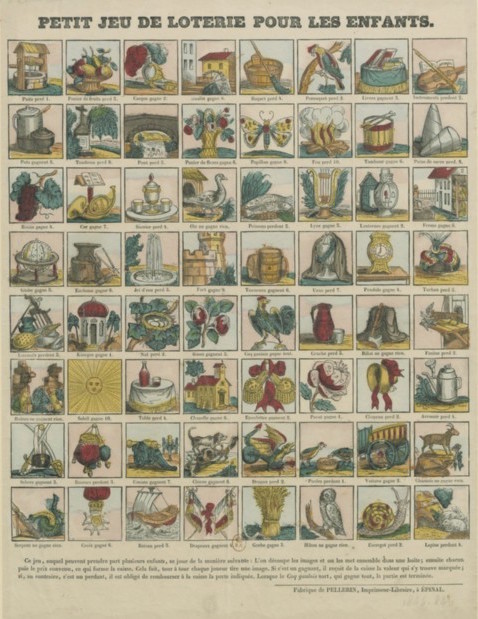

Детская лотерея

«В этой игре могут принимать участие несколько детей. Играют в нее следующим образом: картинки разрезаются и кладутся в коробку; затем каждый платит, сколько было условлено, и из этого складывается касса. После этого игроки по очереди тянут картинки. Если картинка выигрышная, то игрок получает из кассы столько, сколько написано на картинке; если, напротив, картинка проигрышная, игрок обязан отдать указанную сумму в кассу. Партия заканчивается, когда один из игроков вытаскивает галльского петуха и выигрывает все, что было в кассе».

«Республиканские карты» (или «Игра в освободителей») были изданы в 1848 году. Вместо четырех дам на них изображены Республика, Свобода, Равенство и Братство

© Bibliothèque nationale de France

Место королей и валетов в «Республиканских картах» занимают Джордж Вашингтон (он держит табличку «Независимость Америки»), герои французской революции Агриколь Виала и Жозеф Бара, Симон Боливар, Наполеон и Вильгельм Телль. Еще две карты называются «Француз» и «Арколе» (во втором случае имеется в виду битва при Арколе в 1796 году)

© Bibliothèque nationale de France

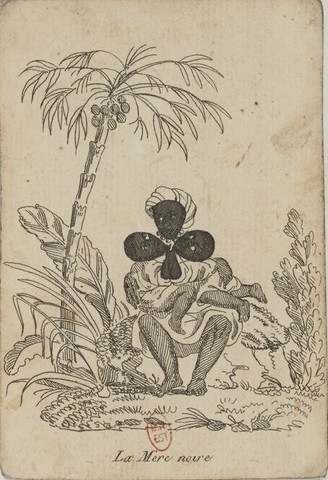

Комическая колода эпохи Реставрации. На трефовом тузе изображена «Черная мама»

© Bibliothèque nationale de France

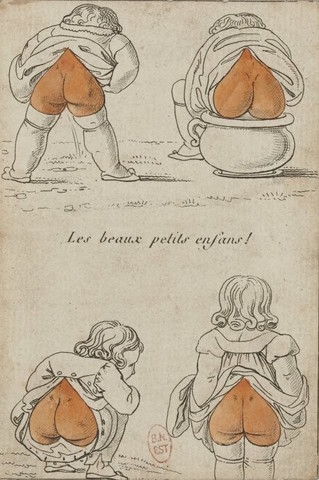

Четверка червей — «Милые дети»

© Bibliothèque nationale de France

Двойка червей — радикальный и независимый депутаты

© Bibliothèque nationale de France

Колода эпохи Реставрации с литературными и театральными персонажами. На бубновой восьмерке — маркиз де Карабас

© Bibliothèque nationale de France

Бубновый валет — Санчо Панса

© Bibliothèque nationale de France

Бубновая дама — мадам Анго, героиня многочисленных пьес и водевилей конца XVIII — начала XIX века, первый из которых называется «Мадам Анго, или Рыбная торговка в случае»

© Bibliothèque nationale de France

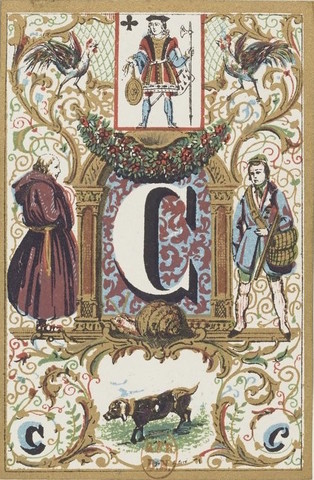

Колода-азбука, изданная в 1840 году. На трефовом валете написана буква «C» и изображена собака — chien

© Bibliothèque nationale de France

Колода с названиями нот и их расположением на нотном стане. 1840 год. На десятке червей помещена нота «соль»

© Bibliothèque nationale de France

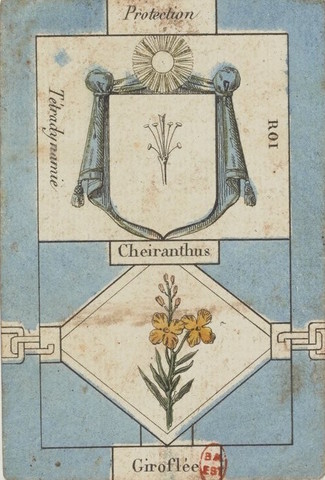

Колода с названиями цветов. 1820 год

© Bibliothèque nationale de France

«Эту игру назвали „Заём“, потому что в ней игроки только и делают, что занимают.

Когда игроки договорились о ставке и выбрали, кто будет сдавать, сдающий перемешивает карты, дает снять колоду игроку слева от себя и раздает каждому игроку надлежащее число карт. Если играют шесть человек, это восемь карт; если играют пять человек — каждому игроку выдается по десять карт; если играют вчетвером — также десять, но в этом случае из колоды убираются два последних вида карт, тузы и двойки; если же играют втроем, каждому выдается по двенадцать карт, но из колоды убираются тройки. В итоге в колоде, состоящей из сорока карт, остается только четыре.

Когда первый игрок выкладывает карту, которую считает нужным, следующий за ним должен положить карту той же масти; если у него такой нет, он занимает ее у другого игрока и платит ему жетон за этот заём; затем третий должен положить следующую карту или занять ее, четвертый делает так же, и так далее по кругу направо, пока не закончатся карты этой масти.

Тот, кто находится справа от игрока, выложившего последнюю карту, снова выбирает из своей руки карту той масти, какой ему заблагорассудится; игра продолжается таким образом, пока один из игроков полностью не избавится от своих карт: он считается выигравшим партию и забирает все, что было поставлено на кон; кроме того, игроки платят ему за оставшиеся в их руках карты столько, сколько было условлено.

Но если в колоде еще остаются какие-либо карты нужной масти, а у игроков они закончились, игроки берут карты из колоды, платя в банк за карту столько, сколько заплатили бы игроку.

У игрока, делающего первый ход, есть большое преимущество, потому что он может начать с самой выгодной для него масти и каждый должен будет ему ответить».

Дамы полусвета

Прекрасная Отеро

Каролина Отеро начинала свою жизнь в нищете, но уже в 20 лет она переехала в Марсель и начала танцевальную карьеру. Ее грация и красота не оставляли равнодушными зрителей, и вскоре Отеро начала блистать в одном из самых популярных клубов Парижа Folies Bèrgere. По слухам, ее любовниками были король Эдуард VII, царь Николай (он подарил ей чайный сервиз из чистого золота), короли Сербии и Испании и король Монако Альберт I. Кто из этих мужчин на самом деле был ее любовником, неизвестно, но Отеро получала подарки в виде драгоценностей, яхт и вилл.

На закате карьеры она говорила: «У женщины одна миссия в жизни — быть красивой. Как только она начнет стареть, ей следует разбить все зеркала в доме. Я жду смерти с покорностью».

Сидони-Габриэль Колетт

Хотя у Колетт был период, когда она танцевала в мюзик-холлах и вступала в интимную связь как с женщинами, так и с мужчинами, но известна она прежде всего как писательница и актриса.

Одним из самых ярких голосов прекрасной эпохи была Сидони-Габриэль Колетте — писательница и актриса. После развода с мужем в 1906 году Колетт начала самостоятельную карьеру в качестве актрисы. Она не отказывалась от романов ни с мужчинами, ни с женщинами… Для пущей скандальности Колетт демонстрировала на сцене свою грудь. В 1907 по Парижу поползли слухи, что куртизанка закрутила интрижку с Матильдой де Морни, маркизой де Бельбеф, известной в полусвете под именем Мисси. Когда эти двое поцеловались на сцене «Мулен Руж», вмешалась полиция.

У Колетт было много любовников. Она признается, что не стала бы писательницей, если бы не ее первый муж, который буквально заставлял ее писать. Правда, когда она пожелала подписать романы своим именем, он запер ее в комнате. В 1948—1950 годах вышло собрание ее сочинений в 15 томах, всего она выпустила около 50 книг.

Вальтесс де ла Бинь

Французская актриса, писательница и… куртизанка. Вальтесс родилась у нормандской белошвейки, и, так как денег у семьи почти не было, она стала зарабатывать проституцией, едва ей исполнилось 10 лет.

Вскоре она стала более избирательной по части клиентов. Вальтесс пообещала себе никогда не выходить замуж, а добиваться власти и независимости другими способами.

Она стала любовницей знаменитого композитора Оффенбаха и стремительно завоевывала успех, появляясь в роскошных ресторанах. Среди ее знакомых числились Золя, Флобер и Мопассан. Благодаря своей хватке она открыла отель, где тренировала девушек, чтобы те могли стать куртизанками. Позже она продала его и купила виллу.

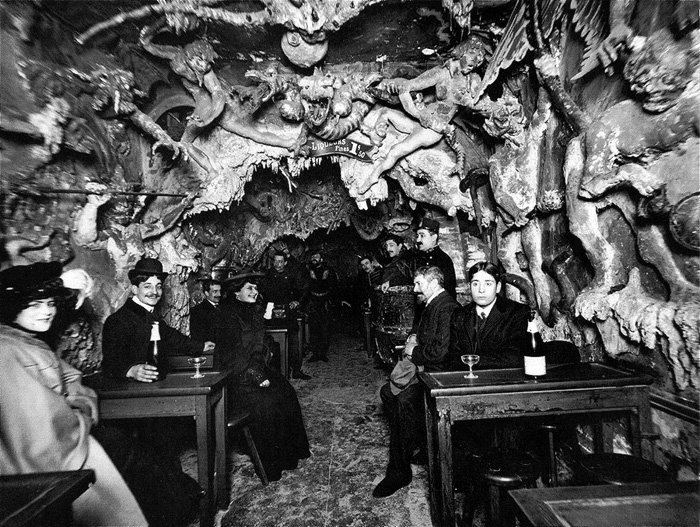

Адское кабаре: как парижане развлекались в конце XIX века

Кабаре появились в Париже в 1880-х годах. Одни заведения привлекали посетителей откровенными танцевальными постановками, а другие – своей удивительной обстановкой. Мало кто знает, что излюбленным местом парижан в 1890-м году было «Адское кабаре» ( Cabaret de l’Enfer ), располагавшееся в районе красных фонарей Пигаль.

По фасаду было уже ясно, что внутри находится нечто из ряда вон выходящее. Жуткий вход в виде раскрытого рта, фигуры чертиков, отправляющих грешников в ипящий котел – все это настраивало посетителей на мистический лад.

Внутренний интерьер полностью соответствовал заявленной тематике: низкие пещерные своды с переплетенными фигурами человеческих тел, чадящие свечи, резкий запах гари. Декоративные разломы в стенах были украшены расплавленным металлом, имитирующим золото и серебро. Все указывало на то, что посетители попали в настоящую преисподнюю.

Стоит отметить, что Cabaret de l’Enfer было далеко не единственным кабаре со специфической тематикой. Бок о бок с ним, словно в насмешку, располагалось «Небесное кабаре» (Cabaret du Le Ciel). В районе Монмартра людей развлекало «Кабаре Небытия» (Cabaret du Néant). Посетителей водили по помещениям со скелетами и черепами, больше напоминающим сегодняшнюю комнату страха.

Это была прекрасная и легкомысленная эпоха, время беззаботности и беспечности, уникальный период в истории Франции – момент передышки между двумя войнами, рубеж двух столетий. Социальные барьеры рухнули, и промышленная революция дала надежду на лучшую жизнь для всех. В эту атмосферу отлично вписывалось появление первых кабаре , таких как «Мулен Руж» («Красная мельница») . Французы говорят: «Кто был в Париже и не посетил Мулен Руж, тот не сможет до конца понять, что же такое Париж».

В октябре 1889 года на самом высоком холме Парижа – Монмартре – с большой помпой было открыто кабаре «Мулен Руж». Его владельцы – Джозефф Оллер и Чарльз Зидлер – даже в своих самых оптимистических прогнозах представить не могли, что их кабаре станет одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей в Париже столетие спустя.

Над входом в кабаре соорудили большую красную мельницу – в память о тех временах, когда на Монмартре были только виноградники и ветряные мельницы. Со временем эта красная мельница стала визитной карточкой «Мулен Руж» и иконой ночной жизни Парижа.

С самого начала своего существования кабаре обрело дурную славу. Здесь можно было раздобыть опиум и абсент, а среди местных красоток были не только танцовщицы, но и проститутки. В общей атмосфере праздника и эйфории здесь веселились аристократы, художники, буржуа и представители низших классов.

Первыми звездами «Мулен Руж» были Луиза Вебер по прозвищу Ла Гулю – «Обжора» (уж очень любила поесть и выпить за счет клиентов) и Джейн Аврил – ее постоянная конкурентка. Ла Гулю называли «королевой канкана». По легенде, однажды, выполняя танцевальное па, она заметила в зале принца Уэльского и крикнула ему: «Эй, Уэльс! С тебя шампанское!». Постоянным посетителем кабаре был знаменитый французский художник Анри де Тулуз-Лотрек – автор афиш «Мулен Руж» и портретов Ла Гулю и Джейн Аврил.

Танцевальные шоу в «Мулен Руж» всегда были провокационными и эпатажными, хотя изначально здесь не танцевали стриптиз – в конце ХІХ века это было немыслимо. А на тот момент и канкан считался вульгарным танцем и вызывал гнев благопристойных парижан.

Во времена Первой и Второй мировой войны кабаре было закрыто, однако после возобновило свою работу. С 1944 г. здесь начинают выступать Эдит Пиаф и Ив Монтан. С тех пор «Мулен Руж» превратился во всемирно известный мюзик-холл, ежегодно сюда приезжают тысячи туристов со всего мира. И сегодня традиционные атрибуты кабаре остаются неизменными: шикарные декорации, невероятно дорогие постановки, экстравагантные костюмы и самые красивые девушки!

Сегодня "Мулен Руж" – элитный мюзик-холл, а в конце ХІХ века он был излюбленным местом парижской богемы. И именно здесь обитали музы легкого поведения Анри де Тулуз-Лотрека

Клиенты

Эдуард VII

Король Англии, еще до того как стать королем и остепениться (а произошло это, когда ему было 60), славился неудержимым аппетитом по части сексуальных утех. Его любимым местом был знаменитый бордель Ле-Шабане. Каждая из спален этого борделя была выполнена в определенном стиле — японском, мавританском, индийском, китайском и других. Стены украшали полотна Анри де Тулуз-Лотрека.

Эдуард тогда еще не был Эдуардом, его звали просто принц Берти Уэльский, у него в борделе была отдельная комната, где над кроватью висел его герб. Также в спальне установили медную бадью в виде лебедя с женским лицом. Туда принц наливал шампанское и купался в нем. Что ж, у богатых свои причуды.

Анри де Тулуз-Лотрек

Знаменитый художник буквально не выходил из борделей — он в них жил. Тулуз-Лотрек писал жриц любви в яркой, но реалистичной манере. Он приносил подругам подарки, показывал им свою студию и водил их в рестораны.

Художник утверждал, что он «находит близость между своим состоянием и моральной нищетой, свойственной проституткам». По сути, проститутки стали его второй семьей. Умер Анри в возрасте 36 лет от алкоголизма и, по иронии судьбы, от сифилиса, которым его заразила одна из жриц любви.

Феликс Фор

16 февраля 1899 года президент Франции Фор скончался от инсульта. Если верить слухам, Фор умер во время секса с любовницей Маргерит Стенель, чье имя в те дни было у всех на слуху.

Мадам Маргерит считалась одной из самых скандальных женщин французского общества того времени. Будучи замужем за французским художником, она не отказывала себе в удовольствии пробиться к высшим эшелонам власти. Где требовалось — через постель.

Игра в компас

«В эту игру, которую автор сделал поучительной и развлекательной, играют с помощью стрелки, у которой одна сторона называется „Орел“, а другая — „Пчела“. Игрок выбирает сторону стрелки, направление ветра и номер, на который, как он надеется, укажет стрелка, и кладет туда жетоны. Если стрелка указывает в выбранном им направлении, банкомет платит игроку его ставку, увеличенную в восемь раз, а если ветер неблагоприятный, игрок теряет все, что поставил. Ставить можно только 1, 2, 3 или 4 жетона. Один жетон приносит восемь жетонов, два — шестнадцать, три — двадцать четыре, а четыре — тридцать два. Можно поставить на одно из тридцати двух направлений ветра, разделенных на 4 группы: с севера на восток, с востока на юг, с юга на запад и с запада на север. Если игрок ставит четыре жетона на некое направление ветра и оно выпадает, его ставка удваивается. Также можно ставить на цвета, обрамляющие карту: один жетон приносит четыре, если стрелка указывает на выбранный цвет. Особенности познаются в ходе игры, и хороший игрок никогда не остается недовольным».

Читайте также: