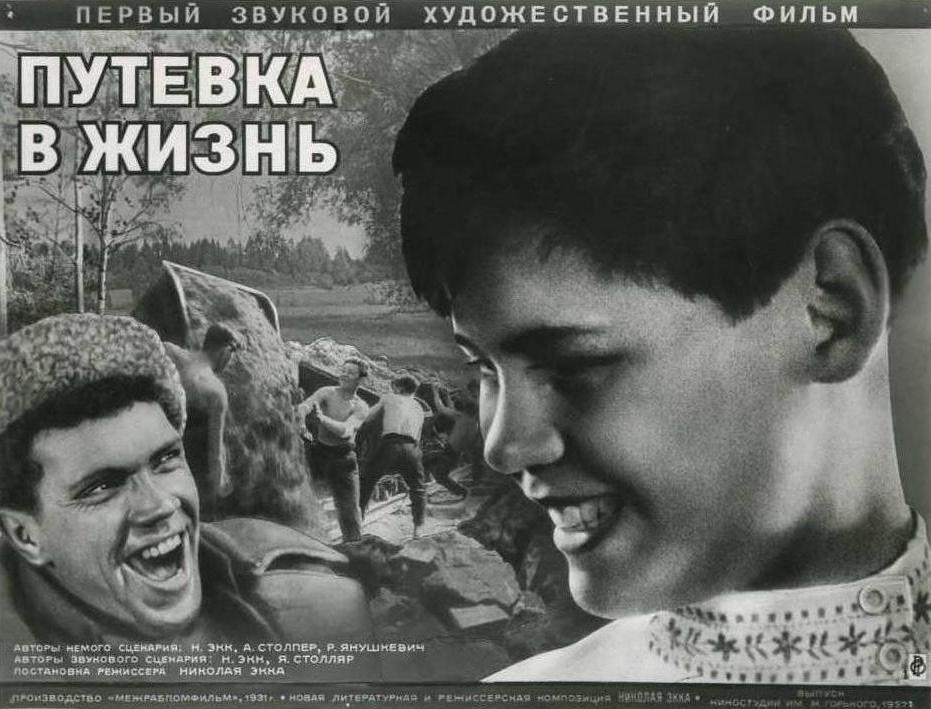

Выход первого советского звукового кинофильма путевка в жизнь

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться Ивантеевка. Как есть Ивантеевка. Как естьВ основе сюжета фильма лежит история Болшевской трудовой коммуны для бывших малолетних беспризорников-правонарушителей (Трудовая коммуна ОГПУ № 1 им. Г. Г. Ягоды), организованной в 1924 году. Коммуна работала на принципах добровольности, самоуправления и свободного труда. К середине 30-х поселок коммунаров насчитывал несколько тысяч человек с отлаженным производством спортивного инвентаря.

Болшевская трудовая коммуна просуществовала до конца 30-х. В 1937–1938 гг. большинство воспитателей и воспитанников были арестованы и расстреляны.

Я встретил множество споров о местах съемок. В сообществе прогулКино есть подробный разбор о съемках в Москве. Часть съемок проводилась в Подмосковье.

По сюжету фильма коммунары строят железную дорогу. Ивантеевская железнодорожной ветка была построена примерно в то же время, когда велись съемки фильма.

При описании Костино и Любимовки в книге "Подмосковье" 1941 года авторы пишут: "И память о другой "Путевке в жизнь" – кинофильме, красочно рисующем процесс перевоспитания людей "социально опасных" в социально полезных, - связана с этими местами. В кадрах этой картины запечатлены окрестности Болшева, в том числе и дорога в Костино. Сцена прибытия первого поезда, построенного коммунарами, заснята на железнодорожной ветке от Болшева через Трудкоммуну к торфразработкам, проложенной в советское время… Другие эпизоды этого фильма происходят на железнодорожном пути, соединяющем Болшево с Ивантеевкой".

[…]

"Усадьба Алексеевых стояла между рекой Клязьмой и прекрасным лесом, в котором сделано несколько просек. Лес остался нетронутым; с его опушки открывается привлекательный вид на долину реки Клязьмы, на Ивантеевскую железнодорожную ветку, на те места, где происходили съемки первой звуковой кинокартины "Путевка в жизнь"". [1]

Возможно, что на кадрах запечатлена только построенная Ивантеевская железнодорожная ветка? Не берусь утверждать. Некоторые места кажутся очень знакомыми.

Выезд от станции Болшево к станции 1 Мая (?)

Большой поворот между станцией 1 Мая и Зеленым Бором (?)

Участок от станции 1 Мая к мосту через р. Клязьма (?)

Участок от 1 Мая к Зеленому Бору или от Зеленого Бора к Ивантеевке (?)

Режиссерская работа Николая Экка признана лучшей на первом Международном кинофестивале в Венеции (1932). Звук к фильму был записан по системе "Тагефон", изобретенной инженером Павлом Григорьевичем Тагером в 1926 году.

Из воспоминаний актера Михаила Жарова [2]: "Картина была первой художественно-звуковой, которую снимали по системе инженера Тагера. Тогда звук начали снимать на двух системах: ленинградцы снимали по системе инженера Шорина; москвичи - по системе инженера Тагера - энтузиаста, восторженно-беспокойного человека, который всегда присутствовал на первых наших съемках и первом прослушивании актерских голосов.

Записали пробу моего голоса. Я пел песенку:

Голова ли ты моя удалая,

Долго ль буду тебя я носить!

под аккомпанемент трио гармонистов из театра Мейерхольда, Макарова, Попкова и Кузнецова и двух гитаристов.

Техника звуковой синхронной съемки была тогда "фантастической". На съемочный аппарат, после того как оператор навел фокус и приготовился к съемке, чтобы в микрофон не попадал его треск, надевали бокс. Это было громоздкое сооружение из свинца с войлочной прокладкой; его подносили на носилках и накрывали съемочный аппарат сверху. Только после этой операции начиналась синхронная звуковая съемка. Бокс был настолько тяжел, что штатив съемочного аппарата часто не выдерживал - ножки раздвигались, и под тяжестью бокса аппарат "садился". Все начинали сначала, иногда по нескольку раз. Но все были энтузиастами, и беды никого не угнетали. Тагер с азартом брался руководить надеванием бокса, и неудач от этого было еще больше.

Как оператор Пронин ни уговаривал закутать одеялами свой аппарат, клянясь "всеми богами", что треска не будет - Нестеров, звукооператор - это была новая профессия -- ничего не хотел слушать, ужасно волновался и требовал, чтобы бокс был обязательно надет на аппарат. Бокс в конце концов водворялся на аппарат, и начиналась съемка.

Я пел свою песенку:

Эх, судьба ль ты моя роковая,

Эх, долго ль буду на свете я жить.

Свету лепили много, пленка была малой чувствительности, и у меня загорелись брюки. Обливаясь потом, я все же дотянул до конца. На другой день мне позвонили по телефону, пригласили пожаловать на телеграф в двенадцать часов ночи, чтобы прослушать фонограмму песенок.

В то время в "Межрабпоме" был всего-навсего один с трудом заглушенный павильон для звуковых съемок, а уж зала для прослушивания не было и в помине.

Пользовались щедротами Радиокомитета, который после окончания работы предоставлял нам свою студию, куда и был повешен специальный экран и поставлена аппаратура, чтобы можно было прослушивать и смотреть на экране изображение и звуковую пленку.

Звуковое кино, как всякое новаторство и новшество, принималось консервативно, тем более что первая звуковая документальная картина Дзиги Вертова - с плохой записью, без полутонов и без диапазона звука - произвела на рядового зрителя невыгодное впечатление.

Когда я услышал этот звуковой фильм в кинотеатре на Арбатской площади, то ушел с головной болью.

Вполне естественно, что и у некоторой части работников художественной кинематографии было скептическое отношение к говорящему кино. Не верили, что этот "аттракцион" можно использовать для художественных картин, поэтому к картине "Путевка в жизнь" относились весьма скептически. И чтобы не давать материала для всяких ненужных и праздных разговоров, мешающих экспериментировать и работать, решено было никого не пускать на прослушивание материала, делать все тихо, даже секретно.

Прослушать мою первую песенку собралось в зале радио, на улице Горького, четыре человека: Нестеров - оператор, которого интересовало качество записанного им звука; Тагер - изобретатель звукового записывающего аппарата, его интересовало все; режиссер Экк - создатель первого художественного звукового фильма, готовый слушать свои куски без конца - он еще не мог привыкнуть, что экран говорит, и я - первый исполнитель блатных песен на экране.

Погасили свет и пустили на экран звуковую дорожку, по которой Тагер и Нестеров определяли частоту своих бегающих палочек - звуков. Стало тихо. Полились звуки гитары, а затем раздался и мой "чарующий" голос.

Для чего я на свете родился,

Для чего родила меня мать.

Ах! Для того чтоб.

Слушали в темноте и в абсолютной тишине, затаив дыхание. Затем режиссер сказал:

- Послушаем еще раз!

Прослушали и включили свет.

У меня был мокрый нос. Я, скосив глаза, смотрю на своих товарищей, и мне кажется, что они трут себе глаза. Тогда я нахально спрашиваю:

- Плачете?

И четверо молодых и здоровых мужчин, не стесняясь, что их назовут сентиментальными, стали вынимать платки.

Они плакали от счастья.

Тагер плакал от сознания, что его изобретение пошло в производство и начнет эру звукового художественного фильма.

Оператор Нестеров - от того, что именно он будет первым звукооператором в истории, записавшим человеческий голос.

Режиссер Экк - от того, что благодаря своей настойчивости и воле он стал режиссером и автором первого звукового фильма.

Отчего же плакал я, артист Жаров, первый певец в первом звуковом фильме?

Я плакал от того, что совершенно не узнал своего голоса.

Конечно, я не Шаляпин, да и не возлагал больших надежд на свое пение, но то, что я услышал, было выше всякой фантастики - с экрана раздавался глухой, как из бочки, звук, удивительно похожий на лай голодного пса.

Но самое замечательное, что все хлопали меня по плечам, спине и в восторге кричали: "Поразительно! Феноменально! Молодец!".

Я недоумевал, но оказалось, со мной случилось то самое, что случается со всеми. Когда я впервые увидел себя на экране, то также не мог смотреть на свое изображение. Все казалось ужасным. То же самое произошло и сейчас: впервые услышав свой голос, я его не узнал, и мне казалось, что поет кто-то другой".

Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года.

Этот фильм открыл эру советского звукового кино.

В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.

Время действия, суровое и трудное, реконструировалось и ощущалось в написанном белым стихом «Слове от автора», которое с экрана произносил В.Качалов:

Откуда, кто они, скелеты в грязной рвани?

Озлобленные взгляды. Одичалый вид.

Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит!

Что их спасет — благотворительность?

Им и нам смешно все это!

По существу, фильм «Путевка в жизнь», больше чем все другие современные ему фильмы, выдержал проверку временем. Немеркнущую популярность фильма (под прямым влиянием «Путевки» за рубежом было сделано более десятка фильмов о воспитании «трудных» ребят) нельзя объяснить только уступками привычным вкусам зрителей, занимательностью сюжета, привлекательностью необычного материала. Успех фильма был обусловлен значительностью общечеловеческой проблемы: вглядеться в лица ребят, чтобы попытаться спроектировать будущее.

«Путевка» была сразу куплена 26 странами. Это был прорыв на мировые экраны. Картина признана одной из лучших на 1-м МКФ в Венеции(1932).

Поделитесь с друзьями!

Михаил Жаров , Василий Качаловфотографии >>

обсуждение >>

Болдырев Алексей (Чебоксары) 15.10.2008 - 16:10

Где можно найти этот фильм? Мы бы показали его у нас в ДК. читать далее>>

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ (ЧЕБОКСАРЫ) 23.02.2008 - 11:57

подскажите где я могу найти этот фильм читать далее>>

анонс

19 февраля 2013

«Аватар». Пресс-конференция

9 декабря состоялась пресс-конференция с Джеймсом Кэмероном, Сигурни Уивер и другими создателями долгожданного кинофильма про синих людей.

2 комментария

18 февраля 2013

В Москве снимают "Индиго"

6 мая в Марьино проходил первый день съемок фильма «Индиго», открытый для посещения СМИ.

3 комментария

5 марта 2007

Конкурс "СЭ-73" - подведены итоги конкурса-опроса

Журнал "Советский экран", № 9, май 1974 года: Наиболее высокие оценки получили фильмы: «Мачеха» - средний балл 4,57 и «Любить человека» - средний балл 4,50 Высокие баллы также получили фильмы ( в скобках – средний балл) * «Это сладкое слово – свобода!» (4,49) * «Я – Шаповалов Т.

18 января 2011

Музей Кино + ЦДХ = Андрей Тарковский

Ретроспектива фильмов Андрея Тарковского, посвященную 75-летию со дня рождения режиссера.

Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года.

Этот фильм открыл эру советского звукового кино.

В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.

Время действия, суровое и трудное, реконструировалось и ощущалось в написанном белым стихом «Слове от автора», которое с экрана произносил В.Качалов:

Откуда, кто они, скелеты в грязной рвани?

Озлобленные взгляды. Одичалый вид.

Сегодня беспризорник, завтра враг труда, бандит!

Что их спасет — благотворительность?

Им и нам смешно все это!

По существу, фильм «Путевка в жизнь», больше чем все другие современные ему фильмы, выдержал проверку временем. Немеркнущую популярность фильма (под прямым влиянием «Путевки» за рубежом было сделано более десятка фильмов о воспитании «трудных» ребят) нельзя объяснить только уступками привычным вкусам зрителей, занимательностью сюжета, привлекательностью необычного материала. Успех фильма был обусловлен значительностью общечеловеческой проблемы: вглядеться в лица ребят, чтобы попытаться спроектировать будущее.

«Путевка» была сразу куплена 26 странами. Это был прорыв на мировые экраны. Картина признана одной из лучших на 1-м МКФ в Венеции(1932).

Поделитесь с друзьями!

Михаил Жаров , Василий КачаловПутёвка в жизнь (1931)

Вы хотите зарегистрироваться?

"Путевка в жизнь" (СССР, 1931): мнения киноведов

Путевка в жизнь. СССР, 1931 . Режиссер Николай Экк. Сценаристы: Александр Столпер, Николай Экк, Регина Янушкевич. Актеры: Йыван Кырля, Михаил Джагофаров, Александр Новиков, Николай Баталов, Мария Антропова, Михаил Жаров, Василий Качалов, Рина Зелёная и др. 15 миллионов зрителей за первый год демонстрации.

Режиссер Николай Экк (1902-1976) поставил шесть полнометражных фильмов, но самым главным его достижением стал первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь».

В 1981 году киновед Ростислав Юренев (1912-2002) писал о «Путевке в жизнь» так: «Юмор и пафос, бытописательство и поэзия переплетались в фильме, делали его увлекательным, понятным, берущим за сердце. Идеи перевоспитания трудом, получившие в социалистическом обществе новое содержание, новую жизненность, доходили и доходят сегодня до зрителей всех возрастов, профессий, вкусов. Как все лучшие советские картины, «Путевка в жизнь» имеет большую, поучительную историю. Она вышла на экраны в июне 1931 года — в кинотеатре «Колосс», размещавшемся в Большом зале консерватории. А. Столпер писал, что первые сеансы шли в полупустом зале: звуковое кино еще престижем не пользовалось. Затем народ пошел, повалил. В Германии она вызвала сенсацию. В Югославии собрала такие толпы желающих, что ее сочли за благо. запретить. Во Франции ее тоже сначала запретили, потом под давлением прессы разрешили. Писатель-коммунист Леон Муссинак свидетельствовал: «Я не запомнил в Париже большей сенсации, чем демонстрация «Путевки в жизнь» («Вечерняя Москва» от 4.IV.1932). Ее сердечно приветствовали Мартин Андерсен Некое (газета «Кино» от 11.IX.1931) и Ромен Роллан («Лит. газета» от 10.1.1935). Она прошла по всему миру, не только разрушая злонамеренные утверждения, что-де советское звуковое кино отстало, но, главное, возбуждая страстные споры о гуманных методах воспитания, о принципах наказания и пресечения, о творческом труде. Почти во всех странах она вызвала подражания. «Комсомольская правда» (от 26.Х1,1932) писала, что картина с успехом прошла в 27 странах, среди которых и США, и европейские государства, и Уругвай, Палестина. Япония, Сирия. В 1957 году фильм был переозвучен и вновь выпущен на экраны — у нас и за рубежом. Его идейность и народность поучительны и для современного искусства: актуальность темы сочетается с новаторским поиском в области формы, серьезность мысли с общедоступностью, увлекательностью, простотой. Нетрудно найти в нем просчеты, неопытность, недостатки — ведь первый. Поэтому его место в золотом фонде нашего кино неоспоримо: благородную, гуманную идею он несет и будет нести» (Юренев, 1981: 18). Юренев Р. «Путевка в жизнь» // Советский экран. 1981. №11. С. 18.

А вот что писал когда-то о «Путевке в жизнь» я: « Ведущие ученые мира издавна пытались записать звуковой сигнал. Но всех опередил американец Томас Эдисон: в 1877 году он изобрел и создал фонограф – устройство для механической записи звука на металлический цилиндр. Спустя ровно 10 лет соотечественник Эдисона - Э. Берлинер изобрел граммофон, который записывал и воспроизводил звук на диске. В начале ХХ века этот аппарат нередко заменял в кинозалах тапера: в соответствие с сюжетом фильма подбирались пластинки с веселой или печальной музыкой, которой сопровождалось изображение.

И все же настоящее звукового кино пришло к зрителям только в 1926 году - и то благодаря угрозе банкротства, нависшей над одной из голливудских студий. Решив – была ни была! – глава студии извлек из под сукна припрятанный до поры до времени проект звуковой дорожки, записанной непосредственно на целлулоидную кинопленку. Так был снят первый в мире звуковой фильм «Певец джаза» (1926). Понятно, что поначалу самым популярным жанром звукового кино были мюзикл и оперетта. Но очень скоро звук стал подлинным элементом кинематографического языка. Авторы фильмов стали придавать большое значение шумам, интонациям, звуковым спецэффектам. Несовершенство первых звуковых «синхронов» было преодолено раздельной записью изображения и звука, существовавшей до начала 60-х годов ХХ века. По мере изобретения новых микрофонов повышенной чувствительности звук стал снова записываться прямо на съемочной площадке, что, бесспорно, помогало добиваться естественности саундтрека.

В середине 20-х годов прошлого века пытались наладить звук в кино и русские ученые. Но массовой аудитории в нашей стране пришлось еще несколько лет дожидаться отечественного звукового фильма. Им стала картина Николая Экка «Путевка в жизнь» (1931, Приз Венецианского фестиваля), поставленная под впечатлением успехов макаренковской педагогики в трудовых колониях. Говорят, правда, иные тогдашние зрители ходили на «Путевку…» не из соображений «коммунарской» идейности, а чтобы послушать блатные песни под гитару в сцене воровской «малины», а главное, проверить, действительно ли «Путевка в жизнь» полностью звуковая «фильма»? (дело в том, что так называемы «Звуковые сборные программы» выходили на российские экраны еще в 1930 году и представляли собой нарезку из театральных монологов, речей Луначарского и фрагментов музыкальных представлений).

Первые российские звуковые фильмы были, конечно же, несовершенны. Некоторые эпизоды по-прежнему, скорее, напоминали по стилю немое кино. Любившие острые ракурсы и энергичный монтаж кинематографисты с трудом привыкали к «говорящим и поющим головам» на экране. Некоторые из режиссеров старались удержаться в формате Великого Немого как можно дольше…

Но не таков был Николай Экк (Николай Ивакин). Ученик Мейерхольда, он не боялся экспериментировать.

Экку (1902-1976), принадлежит не только пионерский титул в отечественном звуковом кинематографе. В 1936 году он поставил и первый российский цветной фильм «Груня Корнакова» («Соловей-соловушко»). Однако после создания еще одного цветного фильма «Сорочинская ярмарка» (1939) он был репрессирован и на многие годы был отлучен от кинопроцесса…

Возвращение Николая Экка в кино состоялось в эпоху «оттепели». Однако и в 66 лет неугомонный режиссер снова захотел экспериментировать. На сей раз он поставил стереоскопический фильм «Человек в зеленой перчатке» (1968). В этой ленте был использован так называемый «безочковый» метод стереоизображения…

Сюжет «Человека…» был своего рода метафорой жизни самого режиссера. Главный герой – цирковой артист – даже после потери одной руки продолжал выступать на арене…

Выход первого советского звукового кинофильма путевка в жизнь

В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента — перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.

Снимая фильм в начале 30-х годов, авторы отодвинули действие на десятилетие. Для режиссера и сценаристов важным оказалось начало «невиданного опыта», которое острее и контрастнее позволяло раскрыть гуманистическую тему «Путевки в жизнь».

«Путевка в жизнь» (1931) стала первым не только звуковым фильмом в отечественном кино, она стала первым советским фильмом о «трудных подростках» 20-х годов. То было племя бездомных беспризорников — племя незнакомое, буйное и анархическое. Тогда господствовала одна педагогическая метода, воспетая «Педагогической поэмой» Антона Макаренко, — воспитание трудом и в коллективе. В «Путевке…» речь шла о тех, кто воспитывался в колонии. Как выяснилось, одного труда и безличного коллектива-воспитателя было недостаточно. Успех и фильма, и «методы» был тесно связан с харизмой, обаянием того, кто стоял во главе воспитательного коллектива. Как и того, кто ему противостоял. Нужен был персонифицированный Учитель — учитель с большой буквы. Таковым явился в фильме начальник колонии товарищ Сергеев.

Инициатором создания трудовых коммун для малолетних правонарушителей был председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский. 18 августа 1924 года вышел приказ административно-организационного управления ОГПУ № 185 за подписью зампреда ОГПУ Г. Г. Ягоды, давший путёвку в жизнь уникальному эксперименту по перевоспитанию малолетних правонарушителей. Так началась история Болшевской трудовой коммуны. По её образу и подобию в 1930-х годах создавались такого рода учреждения и в других городах Советского Союза. Организатором и начальником Болшевской трудовой коммуны стал Матвей Самойлович Погребинский, соратник и ближайший помощник Генриха Ягоды. Место выбрали под Москвой, в селе Костино, где размещался совхоз ВЧК, рядом со станцией Болшево.

Для того чтобы пришедшие в коммуну малолетние заключенные встретили уже налаженный распорядок, решили сначала переселить в Болшево часть детской колонии имени Розы Люксембург и дать ребятам обжиться. Первыми новоселами стали 18 беспризорников в возрасте до 16 лет. До прибытия подростков из Бутырской тюрьмы они вели себя по законам улицы. Четыре человека фактически захватили власть в коммуне и управляли остальными, более слабыми. Когда привезли 15 парней из Бутырок, все резко изменилось. Они оказались более организованными и довольно быстро прекратили анархию, взяв под свое покровительство младших беспризорников.

Процесс перевоспитания в коммуне получил название «перековка». Это было созвучно эпохе индустриализации. Поэтому соответствующее название книги М. Погребинского «Фабрика людей», в которой был обобщен опыт работы Болшевской коммуны, вовсе не имело того зловещего «оруэлловского» смысла, какой стараются сегодня приписать всей советской эпохе. «Перековаться» означало — получить как минимум семиклассное образование, приобрести профессию и начать честно трудиться. Последнее для бывших уголовников было, пожалуй, самым трудным.

«Путевка в жизнь» (1931)

Первый советский звуковой полнометражный игровой фильм.

Фильм получил мировое признание и был назван одним из лучших на Венецианском кинофестивале 1932 г. В начале 30-х годов фильм был куплен 26-ю странами и с успехом демонстрировался. Он полгода шел с аншлагами в Нью-Йорке.

Авторы сценария: Н. Экк, Р.Янушкевич, А.Столпер. Режиссер: Н. Экк,. Оператор: В.Пронин. Художники: И.Степанов, А.Евмененко. Композитор: Я.Столляр. Звукооператор: Е.Нестеров. Ассистенты режиссера: Л.Войтович, А.Столпер.

В ролях:

БАТАЛОВ Николай Петрович (Николай Иванович Сергеев, организатор трудовой коммуны ОГПУ для беспризорников), КЫРЛА Йыван (Мустафа «Ферт»), М.Джагофаров (Колька«Свист», Николай Ребров), В.Весновский (его отец), Р.Янушкевич (мать), ЖАРОВ Михаил Иванович (Фомка Жиган, главарь шайки), М.Гонта (Лёлька «Мазуха»), А.Новиков (Васька «Буза»), А. Антропова (Мария Скрябина, детский социальный инспектор), Владимир Весновский (отец Кольки), Регина Янушкевич (мать Кольки), КАЧАЛОВ Василий Иванович (от автора).

В титрах не значатся:

Николай Гладков (Самгин, торговец-нэпман), Владимир Уральский (заведующий распределителем деткомиссии ВЦИК), ЗЕЛЁНАЯ Рина (девушка из шайки Жигана), Гликерия Богданова-Чеснокова (девушка из шайки Жигана, эпизод был вырезан, остались только общие планы), Виктор Лазарев (беспризорник), ЖЖЁНОВ Георгий Степанович (беспризорник), Николай Романов (беспризорник).

О перевоспитании беспризорников в трудовой коммуне.

Прологом к фильму служит произнесенное В. И. Качаловым обращение к зрителю, разъясняющее социальные причины детской беспризорности и повествующее о путях перевоспитания ее жертв. “Путевку в жизнь им даст Республика Советов, познавшая могущество свободного, всеобщего труда”,— этими словами Качалова заканчивается пролог.

1923 год. Деткомиссия ВЦИК мобилизует силы на борьбу с беспризорностью. За одну ночь собрано более тысячи беспризорных ребят. Инспектор комиссии Сергеев предлагает группе задержанных беспризорников и их вожаку Мустафе поехать в трудовую коммуну. Сергеев отправляется с беспризорниками один, без охраны. Это пробуждает в ребятах желание оправдать доверие. Сергеев поручает Мустафе купить на дорогу продукты и дает ему деньги. Мустафа честно выполняет поручение. Начало сближению Сергеева с беспризорниками положено. Чувствуя себя свободными, они добровольно следуют за Сергеевым и приезжают в коммуну. Здесь ребят ждут хорошо оборудованные мастерские, удобные спальни, столовая. Для беспризорников начинается новая жизнь — трудовая и коллективная. Однако не все идет гладко. Старое часто дает о себе знать. Но постепенно ребята втягиваются в круг новых интересов. Они осваивают ремесла сапожников, столяров, токарей. Созидательный труд перевоспитывает ребят. Сергеев выступает инициатором строительства железной дороги, которая должна соединить коммуну с городом. Мустафа мечтает стать машинистом, его друг Колька — кондуктором. Вожак шайки воров Жиган пытается сорвать строительство дороги и вернуть свое утраченное влияние. Поселившись рядом с коммуной, он зазывает к себе наименее стойких ребят и спаивает их. Сергеев и Мустафа обнаруживают притон, но Жигану удается бежать. Проходит время. Назначен день торжественного открытия дороги. Он оказывается последним днем жизни Мустафы—Жиган убивает его, отомстив “за измену”. На торжественное событие в жизни коммуны легла мрачная тень. Но лица ребят, стоящих перед телом погибшего товарища, полны решимости — борьба за новую жизнь будет продолжаться.

фотографии >>

обсуждение >>

Болдырев Алексей (Чебоксары) 15.10.2008 - 16:10

Где можно найти этот фильм? Мы бы показали его у нас в ДК. читать далее>>

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ (ЧЕБОКСАРЫ) 23.02.2008 - 11:57

подскажите где я могу найти этот фильм читать далее>>

анонс

28 июля 1936

"Строгий юноша": формализм и неясность концепции

В газете "Кино" от 28 июля 1936 года подвал на второй странице был отведен "Постановлению треста "Украинфильм" о запрещении фильма "Строгий юноша". Основание: формализм, отрыв от действительности, неясность концепции.

18 февраля 2013

Российские кинозвезды испытали «тяжесть» жизни малороссийских крестьян 18 века на съемках «Вий»

18 июля чешская студия GATTEO (ГАТТЕО) собрала более 300 человек. В 150 километрах от Праги шли натурные съемки художественного фильма «Вий».

18 февраля 2013

Пресс-конференция 28 международного фестиваля ВГИК

7 ноября в зале агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 28 международного фестиваля ВГИК.

5 марта 2007

Конкурс "СЭ-73" - подведены итоги конкурса-опроса

Журнал "Советский экран", № 9, май 1974 года: Наиболее высокие оценки получили фильмы: «Мачеха» - средний балл 4,57 и «Любить человека» - средний балл 4,50 Высокие баллы также получили фильмы ( в скобках – средний балл) * «Это сладкое слово – свобода!» (4,49) * «Я – Шаповалов Т.

информация о фильме

Николай Экк Сценаристы Александр Столпер , Николай Экк , Регина Янушкевич Василий Пронин Композитор Иван Степанов, Борис Десницкий Йыван Кырля , Михаил Джагофаров , Александр Новиков (III) , Николай Баталов , Мария Антропова , Михаил Жаров , Мария Гонта , Владимир Весновский , Регина Янушкевич , Василий Качалов , Николай Гладков , Владимир Уральский , Рина Зелёная Производство Межрабпомфильм 1 июня 1931 (СССР)Первый звуковой советский фильм.

Первые годы советской власти. Руководитель трудовой коммуны Сергеев берёт на перевоспитание детей - беспризорников.

«Первый советский блокбастер»: фильм Н. Экка «Путёвка в жизнь»

По воспоминаниям очевидцев, зрители хохотали и плакали на сеансах, а «блатные куплеты» из фильма распевала вся страна. Нас на свете два громилы./ Гоп-тири-тири-бумбия! / Один – я, другой – Гаврила./ Гоп-тири-тири-бумбия!

«Путёвка в жизнь» действительно была «первым советским блокбастером», как назвал её современный теоретик советской культуры Е. Добренко. За весь период 30-х гг с популярностью этого фильма сравнятся только «Чапаев» бр. Васильевых и трилогия «Юность Максима» Г. Козинцева и Л. Трауберга.

1. Педагоги-чекисты

«Путёвка в жизнь» повествовала о перевоспитании «социально больных» подростков-беспризорников в трудовой коммуне, под руководством мудрого и обаятельного чекиста Сергеева (это была одна из самых «звёздных» ролей Н. Баталова). Действие фильма происходит в 1923 г. Год выбран неслучайно – именно на 1922-23 гг приходился пик роста числа несовершеннолетних беспризорников, зафиксированных советской властью (официальная цифра – 7 млн. человек).

«Кампания Советской власти по продовольственному обеспечению – продразвёрстка 1920 года, последовавшая за ней засуха и неурожай, бестолковое управление продовольственным снабжением, создают крайне тяжелую ситуацию на селе. Уже к январю отмечаются первые случаи голодной смерти в Вятке, Нижнем Новгороде. Ситуация становится катастрофической. Дети массово теряют родителей и сами гибнут от голода. По дорогам бродят сотни голодных детей, они занимают крыши вагонов поездов южных направлений, штурмуют рынки и продовольственные пристани… Среди беспризорных всё больше становится детей из зажиточных семейств – кулаков, инженеров и дворян. Но главная проблема заключается в том, что на фоне всеобщего обнищания, голода, отсутствия элементарных предметов потребления, неэффективности денежного обращения основными способами добывания пропитания становятся криминальные. В них преобладают воровство, грабежи, спекуляция, проституция…» (А. Рудов. Беспризорная Россия).

Хулиганство и воровство стали частью повседневности больших городов периода НЭПа. Как писала газета «Петроградская правда» (от 5 января 1922),

«среди населения создалось представление, что после полуночи на улицу выйти нельзя – разденут… Недавно какой-то шутник расклеил объявление: До 9 часов шуба ваша, а после наша…»

Положение было настолько катастрофическим, что проблему беспризорности было поручено решать ВЧК. Ещё в 1921 г. при ВЦИКе РСФСР была создана Комиссия по улучшению жизни детей. Ее возглавил Ф.Э. Дзержинский, имя которого вскоре стало неотделимо от эпитета «лучший друг детей». Ему, а также чекистам-педагогам и был посвящен фильм «Путёвка в жизнь», созданный по заказу ОГПУ.

В основу сюжета была положена подлинная история Болшевской коммуны, организованной в 1926 г. Её начальником был М. Погребинский, одновременно занимавший должность начальника орготдела ОГПУ (с 1933 г. он работал уполномоченным НКВД Горьковской области, после ареста Г. Ягоды в 1937 г. застрелился в своём кабинете). В 1928 г. выходит документально-публицистическая брошюра Погребинского «Трудовая коммуна ОГПУ» с предисловием и в редакции М. Горького. Многие ситуации из этой книги стали узловыми эпизодами сценария фильма Н. Экка, написанного им в соавторстве с Р. Янушкевич и А. Столпером (хотя впоследствии ни в воспоминаниях самого Экка, ни в текстах про «Путёвку в жизнь» этот факт не упоминается – возможно, в связи с самоубийством Погребинского).

Как и чекист Сергеев из «Путёвки в жизнь», руководители Болшевской коммуны создавали из малолетних уголовников «новых людей» основываясь на трех принципах: «хошь живи, хошь – уходи» («принцип открытых дверей»), обучение труду и ежедневная работа в мастерских (коммуна содержалась на заработанные подростками средства), «все отвечают за каждого» (принцип «круговой поруки»: за преступление одного страдают все). М. Горький в своем предисловии восторженно называл этот подход «безумием реалистов» – он действительно был достаточно гуманен и при этом возвращал многих беспризорников к нормальной жизни. На двух последних принципах держалась дисциплина и в трудовых коммунах, которыми заведовал с 1920 г. известный педагог А.С. Макаренко.

Однако педагогический гуманизм чекистов, отражённый в «Путёвке в жизнь», к моменту её выхода стал фактом истории. Коллективизация породила ещё один всплеск криминальной беспризорности. В 1930 г. трудовые коммуны ОГПУ были реорганизованы в закрытые фабрично-заводские школы для малолетних правонарушителей (с 1935 г. – в трудовые колонии, переданные в ведомство НКВД). В 30-е гг. НКВД в борьбе с малолетними правонарушителями станет руководствоваться исключительно принципом репрессий. Их станут насильно отправлять в трудовые колонии, на стройки и лесозаготовки, а затем выйдет указ о применении всех видов наказаний, включая расстрел, с 12 лет.

2. Народные герои Мустафа и Жиган

Сюжетный конфликт «Путёвки в жизнь» вылился в популярную народную частушку:

Мустафа дорогу строил,

А Жиган по ней ходил,

Мустафа по ней поехал,

А Жиган его убил.

Мустафу-«Ферта» сыграл Йыван Кырля – вопреки народной легенде, сам он не был беспризорником, а учился в Государственном техникуме кинематографии (будущем ВГИКе). После выхода фильма его ждал оглушительный успех: «Мустафу» узнавали на улицах, с выступлениями в образе обаятельного беспризорника Й. Кырля гастролировал по всему Союзу. Однако это была первая и последняя роль в кино этого яркого и талантливого актёра. В 1937 г. он был репрессирован по делу о марийском национализме, в 1943 г. умер в лагере.

По сюжету фильма, главным врагом коммунаров является «вор в законе» Жиган. Благодаря игре актёра М. Жарова этот персонаж получился и циничным, и притягательным – именно в его исполнении звучали блатные песни, которые затем пошли в народ. Впоследствии критики фильма упрекали Экка в «смаковании уголовщины» и «любовании преступным миром». Однако проникшая в фильм «блатная романтика» была одной из причин, по которой «Путёвка» полюбилась массовому зрителю – ещё в дореволюционной России детективно-авантюрные рассказы о бандитах (Соньке Золотой ручке, Антоне Кречете или Ваське Чуркине) были популярным сюжетом массовой литературы.

Ещё одним художественным кодом, близким массовому зрителю, была тема «невинно убиенной жертвы», отсылающая к христианским житиям. В финале фильма Мустафу, только возродившегося к новой жизни, убивает Жиган – в тот момент, когда счастливый герой едет по отстроенной коммунарами железной дороге за первым паровозом. Железная дорога – главный символ фильма, знак прогресса и модернизации, который в советском контексте стал неотделим от утопии нового мира и гуманного будущего. Жиган хочет устроить крушение и выворачивает рельсы; смерть Мустафы, пытавшегося его остановить, предотвращает аварию – он символически отдает свою жизнь за коммунистическое будущее советских граждан… Финал фильма заставлял многих зрителей плакать.

3. Благодарные зрители и яростные критики

Можно назвать несколько причин небывалого зрительского успеха «Путёвки в жизнь». Зрителей, безусловно, привлекало чудо – с экрана зазвучала речь героев, причем не литературная, а «живая» просторечная. И возможность зрительской идентификации с героями, и зафиксированная на экране повседневность времен НЭПа порождали «эффект узнавания» – это был фильм про «нашу жизнь», которая на глазах у зрителя из хаотично-криминальной превращалась в оптимистично-трудовую. Ещё одной причиной успеха были задействованные в «Путевке» художественные коды, близкие массовой публике: противостояние «доброго» и «злого» героев, сентиментальность, «блатная романтика» и фольклор, христианский мотив жертвы.

В отличие от зрителей, критики предъявили «Путевке в жизнь» ряд претензий. Накануне премьеры фильма в газете «Известия» (19 мая 1931 г.) вышла обличительная статья К. Радека, в которой тот указывал на «недопустимые идеологические ошибки»: в фильме не показаны социальные корни «беспризорщины» («наследия капитализма») и не вскрыта стихийная «антибуржуазность» беспризорников. Затем в журнале «Пролетарское кино» (1931, № 5-6) вышла разгромная статья о «мелкобуржуазной» сути фильма Экка:

«Фильма показывает беспризорничество так, что здесь возбуждаются жалость и сострадание, но в то же время они возбуждаются в меру отвлечения от социальных мотивов, от классового содержания данного явления. Фильма не пробуждает классовой ненависти к буржуазному обществу, … не призывает к активной борьбе с обывательщиной и мещанством…»,

а также в ней совсем не показаны «элементы политической работы».

Зато многих «коллег по кинроцеху», приверженцев монтажного кино, отталкивала «наивная простота» фильма. В зрительском успехе «Путёвки в жизнь» они видели провал идеи С. Эйзенштейна и Вс. Пудовкина о звуке-контрапункте и смерть киноавангарда 20-х. Сценарист и теоретик кино М. Блейман позже писал:

«Посмотрев «Путёвку», я был разочарован и разъярён. Я усмотрел в ней отказ, полный и безоговорочный, от принципов поэтики немого кино. Я видел, что в кинематограф врывается и начинает хозяйничать в нём какое-то другое искусство, а может быть, даже и не искусство вовсе».

Действительно, в истории кино «Путёвка в жизнь» фиксирует точку отсчета «соцреалистического поворота» в советской культуре – хотя сам Экк видел его преемственность с немым кинематографом 20-х и использовал в фильме ряд монтажных приёмов.

Н. Экк сохранит обиду на критиков его фильма, который стал и технологическим, и кассовым прорывом, на всю жизнь. Однако основные обвинения он учтёт, когда в 1957 г., в связи с 25-летним юбилеем «Путёвки в жизнь», создаст её новую, переозвученную и перемонтированную версию. Новая версия фильма будет короче на 20 мин., из неё исчезнут многие блатные куплеты, которые когда-то распевала вся страна.

Сегодня со времени громкой премьеры первого советского звукового фильма прошло 80 лет. Тем интереснее вновь обратиться к «Путёвке в жизнь», которая за эти годы стала не только фактом истории советского кино, но и многослойным историческим источником.

Путёвка в жизнь (фильм)

Путёвка в жизнь — драматическая история о перевоспитании подростков в трудовой коммуне в первые годы советской власти.

Первый советский звуковой фильм. Премьера фильма состоялась 1 июня 1931 г.

Картина готовилась экспериментальная, художественно-звуковая. Впервые в отечественном игровом кино звук во всех его видах (речь, песня, шумы, музыка) был органически связан с изображением и становился новым средством художественного выражения. В 1931 году по системе, изобретенной П. Г. Тагером, ставшим впоследствии доктором технических наук, профессором, были осуществлены съемки первого звукового художественного фильма "Путевка в жизнь". Так для массового зрителя более полувека тому назад, вместе с "Путевкой в жизнь", звук пришел в кино.

В основу кинофильма "Путевка в жизнь" была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента — перевоспитания коллективным трудом беспризорных детей, искалеченных улицей. Неподалеку от Москвы, близ станции Болшево, на большом куске бывшей барской земли были оборудованы корпуса фабрик, мастерских и общежитий трудовой коммуны ОГПУ. Снять картину было предложено молодому режиссеру "Межрабпомфильма" Николаю Экку, закончившему в 1927 году государственный техникум кинематографии. Тогда-то он познакомился с инженером Тагером и прошел в его лаборатории специальные курсы по освоению звука. Николай Владимирович с высокой гражданской ответственностью и взыскательностью отнесся к съемке фильма. "Немногим более года, — рассказывает он, — продолжалась работа. Павильонные съемки проходили на кинофабрике "Межрабпомфильм", которая помещалась в Лиховом переулке, там, где сейчас находится Центральная студия документальных фильмов. На "натуру" наша группа выезжала в подмосковные места — Коломенское, Болшево".

И вот долгожданный, радостный исторический день. 18 мая 1931 года в кинотеатре "Колосс" ("Межрабпомфильм"), который размещался в Большом зале Московской консерватории, собрались режиссеры, актеры, операторы, представители общественных организаций на просмотр первого звукового художественного фильма.

Общественный просмотр прошел бурно, все ликовали, радовались успеху. После просмотра состоялось обсуждение картины, в ходе которого были высказаны диаметрально противоположные оценки. Творческий коллектив, доработав фильм с учетом замечаний, в конце мая выпустил его в свет. Премьера картины состоялась 1 июня 1931 года в том же кинотеатре "Колосс".

Это был первый фильм, в котором качество записи звука отвечало высоким акустическим требованиям и превосходило все имевшиеся до того образцы. Подкупало зрителей и правдивое отображение жизни. Изложеннная в фильме история одной из первых трудовых коммун захватывала своим высоким гуманизмом, красочностью описанных в ней событий, яркостью и типичностью ее героев, что внесло в "Путевку в жизнь" ту правдивость, жизненную убедительность, ту атмосферу достоверности и живой человеческой теплоты, которые и покорили сердца зрителей. И в то же время ни один фильм тогда не имел столь противоречивой оценки в печати и в дискуссиях кинематографистов, как "Путевка в жизнь".

Тем не менее, первый советский звуковой художественный фильм, остающийся до сих пор одним из шедевров кинематографии, имел в те далекие годы потрясающий успех у нас в стране и во всем мире. Картина демонстрировалась более чем в ста странах и три раза обошла вокруг света. Так начало свой путь советское звуковое кино.

По живости изображаемых характеров и мастерству актерского исполнения этот фильм представляет собой значительный шаг вперед сравнительно с фильмами о современности конца 20-х годов. Герои картины Сергеев, Мустафа Ферт, Колька Свист, Васька Буза, Фомка Жиган — это живые люди. Подкупал предельной непосредственностью Йыван Кырля, талантливый сын марийского народа, сыгравший вожака беспризорных Мустафу Ферта. Великолепен в образе Жигана Михаил Жаров.

Читайте также: