Шестаков летчик перелет в сша

История о том, как Валерий Чкалов вместе со своим экипажем совершил беспосадочный перелет из России через Северный полюс в США, известна многим. Но о том, что следом летел еще один экипаж, которому удалось пройти большее расстояние и побить мировой рекорд дальности полета по прямой известно не всем. Расскажем эту историю.

Михаил Громов и его экипаж Михаил Громов и его экипажС просьбой о беспосадочном перелете через Северный полюс в США к главе СССР Иосифу Сталину обратилось сразу несколько летчиков, среди которых были и Валерий Чкалов, и Михаил Громов. Сталин дал согласие и тому, и другому.

Говорят, симпатизировали Чкалову. Если не сам Сталин, то его окружение. Изначальная идея – экипажи полетят друг за другом с разницей в полчаса – кому-то сильно не нравилась. Опасения о том, что экипаж Громова пролетит быстрее и дальше, были обоснованными. Но именно Чкалов летел на самолете с именем Сталина на борту. Нельзя было допустить, чтобы он уступил.

Валерий Чкалов и его экипаж на встрече с послом в США Валерий Чкалов и его экипаж на встрече с послом в СШАОба экипажа начали одновременную подготовку, но ночью накануне старта с самолета Михаила Громова был снят двигатель и переставлен на самолет Чкалова. Совместный старт состояться не мог, так как Громову предстояли новые испытания – налетать 25 часов на новом моторе.

В результате 18 июня 1937 года экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова стартовал на самолете Ант-25 с подмосковного аэродрома, совершив первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Дальность полета составила 9130 километров, время – 63 часа 16 минут. Этого не хватило для мирового рекорда, но хватило для того, чтобы имя героев навсегда вошло в историю авиации, как первых авиаторов, перелетевших из России (Советского Союза) в США через Северный полюс.

Самолет АНТ-25 Самолет АНТ-25А Громов с Андреем Юмашевым (второй пилот) и Сергеем Данилиным (штурман) остались ждать своей очереди. Впрочем, возможно, это пошло им на пользу. Пока испытывали новый двигатель, летчики выяснили, что уменьшение веса конструкции на килограмм давало возможность увеличить дальность на 3 километра, а увеличение бензина на литр прибавляло к путешествию еще один километр. Экономили на всем. Отказались, например, от надувной лодки, которая входила в экипировку на случай ЧП на Северном полюсе.

12 июля 1937 года самолет АНТ‑25 с экипажем под руководством Михаила Громова стартовал с подмосковного аэродрома. Дважды самолет настигало обледенение. Борт попадал в облачность и болтанку. Когда достигли Сиэтла, стало понятно, что Громов летит эффективнее. Он был там уже в сумерках, в то время как Чкалов – лишь к утру.

Экипаж Михаила Громова в США Экипаж Михаила Громова в СШАГромову не разрешили пересечь США и приземлиться в Мексике. Сталину было важно показать американцам показать достижения советской авиационной техники, поэтому приземлиться надо было в США. А Громов мог лететь еще – все ради рекорда.

В результате экипаж приземлился в приграничном местечка Сан‑Джасинто на пастбище, пригодном для посадки. В аэропорту сесть не удалось из-за тумана.

В результате экипаж в составе Громова, Юмашева и Данилина смог за 62 часа 17 минут пролететь 11 500 километров (по прямой 10148 километров), что стало абсолютным мировым рекордом дальности беспосадочного полета по прямой. После посадки в баках самолета оставалось горючего еще на 1,5 тысячи километров.

Но конфликта не получилось. На Родине и тех и других встречали как героев. Они и были героями.

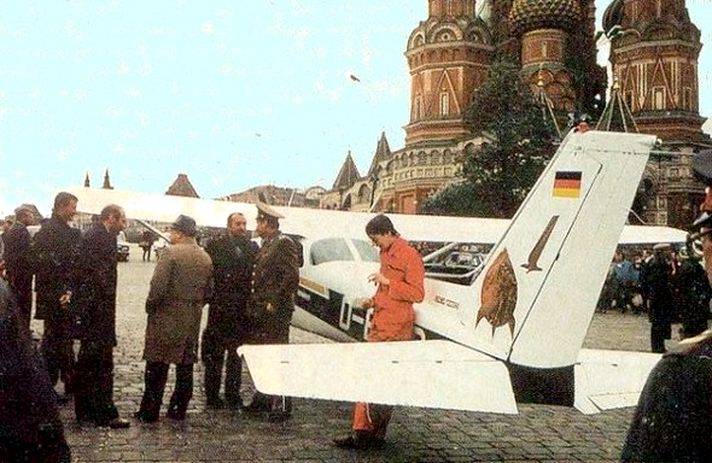

Полет Матиаса Руста. Провокация с высоким прикрытием

4 сентября 1987 года, ровно тридцать лет назад, обвинительным приговором завершился судебный процесс по скандальному делу Матиаса Руста – молодого немецкого пилота-любителя, который несколькими месяцами ранее, 28 мая 1987 года, приземлился на своем самолете на Красной площади – в самом сердце советской столицы.

Практически сразу же после посадки самолета Руста на Красной площади генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев принял решение об отправке в отставку целого ряда высших военных руководителей, в первую очередь тех, кто отвечал за противовоздушную оборону советского государства. Самым высокопоставленным «отставником» оказался министр обороны Советского Союза 72-летний маршал Сергей Соколов. Он занимал эту должность с 1984 года, сменив на посту умершего маршала Дмитрия Устинова. До назначения министром обороны маршал Соколов с 1967 по 1984 гг., на протяжении семнадцати лет, был первым заместителем министра обороны СССР. Участник Великой Отечественной войны, маршал Соколов был одним из наиболее видных советских военачальников. В частности, с 1980 по 1985 гг. он отвечал за управление действиями советских войск на территории Демократической Республики Афганистан. Однако полет немецкого юноши стоил уважаемому маршалу карьеры. Конечно, «на улицу» заслуженного военачальника выкинуть не могли – уже в июне 1987 года он занял пост генерального инспектора Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Кроме маршала Соколова, в отставку сразу же после полета Матиаса Руста был отправлен главный маршал авиации Александр Колдунов, занимавший пост главнокомандующего Войсками Противовоздушной обороны Советского Союза и непосредственно отвечавший за безопасность воздушного пространства советской страны. Дважды Герой Советского Союза, Александр Колдунов прошел Великую Отечественную войну летчиком-истребителем, после войны служил в истребительной авиации ВВС, а затем в ПВО. Должность главкома Войск ПВО он занял в 1978 году, за девять лет до полета Матиаса Руста. Но не только высшие военачальники потеряли свои должности. Со службы были уволены около 300 старших офицеров. По кадровому составу советских вооруженных сил был нанесен мощнейший удар. Нашли и «козлов отпущения» - два офицера Войск Противовоздушной обороны получили реальные сроки лишения свободы. Это были подполковник Иван Карпец, бывший оперативным дежурным по Таллинской дивизии Войск ПВО в день полета Руста, и майор Вячеслав Черных, бывший в тот злополучный день дежурным по радиотехнической бригаде.

Что касается самого Руста, то после задержания на Красной площади он был арестован. 1 июня, через несколько дней после полета, Матиасу Русту исполнилось девятнадцать лет. Свой день рождения молодой немец встретил в тюрьме. Весь мир следил за судьбой парня, продемонстрировавшего, что система обороны Советского Союза отнюдь не «железная». И это действительно было так – с откровенными предателями, проникшими в высшее руководство советского государства, железной она быть просто не могла. Естественно, что без «обеспечения» на самом высоком уровне полет Руста просто был бы невозможен. Его бы сбили в худшем случае еще в небе над Эстонией. Однако Русту буквально дали зеленый свет на полет до самой советской столицы. Происходить это могло только с санкции самых высших советских руководителей. Не очень понятно, кто конкретно дал добро на приземление Руста на Красной площади, да и вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем. Но очевидно, что это был человек или люди, входившие в самую высшую группу советской элиты.

Смещенные военачальники находились в оппозиции к тому курсу, который к этому времени стало проводить советское руководство во главе с Михаилом Горбачевым. Нанесение удара по командованию вооруженных сил было одной из главных задач тех людей, кто стоял за методичным и планомерным разрушением советского государства. Ведь прославленные маршалы и генералы, прошедшие Великую Отечественную войну и бывшие настоящими патриотами советского государства, могли просто не позволить произвести все те манипуляции со страной, которые привели к катастрофе 1991 года. Впоследствии американский военный эксперт Вильям Одом даже сравнил «зачистку» советской военной элиты после полета Матиаса Руста с репрессиями против советских военачальников, имевшими место в 1937-1938 гг. Интересно, что после каждой такой чистки через года три–четыре наступала катастрофа. В 1941 году началась ужасная Великая Отечественная война, а в 1991 году распался Советский Союз, и этот процесс также сопровождался реками крови в бывших союзных республиках, многочисленными военными конфликтами, массовыми беспорядками, небывалой волной преступности и насилия.

Поэтому вряд ли стоит оценивать поступок Матиаса Руста как «безобидную шалость» юного романтика–авиатора. Скорее всего, здесь имела место тщательно продуманная и организованная провокация, в которой могли участвовать и западные спецслужбы, и внушительное прикрытие с советской стороны. По крайней мере, в этом мнении сходятся многие видные советские и российские военачальники, которые считают, что без «кремлевской крыши» полет Матиаса Руста закончился бы для него трагически. Целью организации такого полета было ослабление советского государства посредством решения следующих задач: 1) создания повода для масштабной «чистки» неугодных высших военачальников, 2) дискредитации советской системы обороны в глазах граждан СССР и мировой общественности, 3) укрепления антисоветских настроений в обществе. Именно после полета Матиаса Руста и увольнения министра обороны СССР маршала Сергея Соколова Михаил Горбачев приступил к стремительному сокращению Вооруженных сил Советского Союза. Полет Руста в этом контексте был еще одним аргументом – зачем нам «такая армия», да еще в «таком количестве», которая пропустила полет и приземление на Красной площади спортивного самолета какого-то немецкого юноши.

Примечательно, что незадолго до полета Матиаса Руста министр обороны СССР маршал Соколов докладывал лично Михаилу Горбачеву о том, как организована и как работает система противовоздушной обороны советского государства. Выходя от генсека, Соколов забыл у него некоторые документы, включая очень секретную карту. Но на следующий день, когда он попытался документы вернуть назад, Горбачев сказал, что не помнит, где они находятся. Эту версию озвучивал впоследствии, согласно ряду публикаций в российских СМИ, генерал-полковник Леонид Ивашов. Как бы там ни было, но в одном большинство военачальников сходятся – акция с полетом Руста была продуманной и спланированной. Есть и еще одна очень интересная версия, согласно которой Руст приземлился на Красной площади с полными баками топлива, что свидетельствует лишь об одном – его заправляли где-то на советской территории. И делать это могли только непосредственно под контролем «всесильного» советского КГБ.

Суд над Матиасом Рустом был назначен на 2 сентября 1987 года. Матиасу Русту предъявили обвинение по трем статьям УК РСФСР - незаконное пересечение воздушной границы, нарушение международных правил полетов и злостное хулиганство. В определении УК РСФСР хулиганство трактовалось как умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, тогда как под злостным хулиганством понимались те же действия, но сопровождавшиеся «исключительным цинизмом или особой дерзостью». Посадка самолета на Красной площади, где гуляло множество советских людей, была расценена именно так. За злостное хулиганство в УК РСФСР предусматривалась ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет или исправительных работ сроком до двух лет. Нарушение правил международных полетов предусматривало еще более широкий диапазон наказания – от одного года до десяти лет лишения свободы, правда, по этой же статье можно было отделаться и без реального срока – выплатив крупный штраф.

На суде Матиас Руст заявил, что прилетел в Москву для того, чтобы продемонстрировать советскому народу свое стремление к миру. Однако обвинение этим аргументам молодого немца не вняло. Прокурор просил для Матиаса Руста по трем статьям УК РСФСР десять лет лишения свободы. Но суд оказался куда более мягким, чем обвинение.

4 сентября 1987 года Матиасу Русту огласили приговор. Он был осужден на четыре года лишения свободы. С одной стороны, антисоветские элементы в самом Советском Союзе и мировая общественность сразу же выразили возмущение такой, с их точки зрения, жестокой расправой над «посланцем мира». С другой стороны, наоборот, сегодня возникает много вопросов по поводу приговора, который кажется некоторым чрезмерно либеральным. Во-первых, к Матиасу Русту применили те статьи Уголовного кодекса РСФСР, которые не были жесткими и не могли повлечь за собой таких серьезных мер как, скажем, смертная казнь. Во-вторых, все же четыре года лишения свободы за такой поступок государственного значения выглядели весьма странно, особенно по сравнению с тем, за что четыре года тогда давали рядовым советским гражданам.

Мягкость приговора Русту свидетельствовала о том, что никто и не собирался наказывать его серьезно. В былые времена, когда Советский Союз действительно был противником капиталистического Запада, Матиас Руст в лучшем случае получил бы лет десять в далеких северных лагерях, а в худшем был бы просто приговорен к расстрелу. Но в 1987 году ситуация изменилась. Возможно, что либеральная мера наказания Русту должна была продемонстрировать Западу дальнейшую готовность Советского Союза к «демократизации».

В начале августа 1988 года, менее чем через год после судебного процесса, Матиас Руст был амнистирован и благополучно уехал на родину. В предварительном заключении и в колонии молодой немец провел всего 14 месяцев. Фактически Михаил Горбачев великодушно простил Матиаса Руста за хлесткую пощечину Советскому Союзу и Советской Армии, нанесенную на глазах всего мира. Разумеется, за Матиаса Руста настойчиво просили «западные друзья» (к тому времени Москва уже смотрела на Запад широко открытыми глазами), к Михаилу Горбачеву мог обратиться лично канцлер ФРГ Гельмут Коль. Михаил Сергеевич, который через несколько лет благополучно отдал в состав ФРГ ГДР, отказать своему западногерманскому коллеге не смог.

Решение об освобождении Матиаса Руста было с восторгом воспринято как на Западе, где оно лишний раз подтвердило ослабление сверхдержавы и ее готовность отныне во всем уступать Западу, так и в самом Советском Союзе, благо антисоветские настроения в это время в обществе были уже весьма сильными, особенно среди «активной» части общества – столичной интеллигенции, молодых представителей номенклатуры. И полет Матиаса Руста, и мягкий приговор, и его скорое освобождение демонстрировали начало перемен в жизни Советского Союза и прекрасно укладывались в горбачевскую перестройку. Сначала простили Руста, затем позволили включить ГДР в состав ФРГ, свергнуть все просоветские режимы в Восточной Европе, а в конце концов – и развалить сам Советский Союз.

Кстати, жизнь Матиаса Руста после возвращения на родину в ФРГ складывалась весьма интересно. Некоторые поступки прекрасно характеризуют подлинный облик «посланца мира». Так, уже в ноябре 1989 года, по прошествии 15 месяцев после освобождения из советской колонии, Матиас Руст, который к тому времени проходил альтернативную службу в больнице в Риссене, стал ухаживать за медицинской сестрой. Он пригласил ее на свидание, а после того, как медсестра отказалась с ним пойти, ударил ее ножом. За это Матиаса Руста арестовали – уже «родные» немецкие власти. В 1991 году его приговорили к четырем годам лишения свободы – как раз такой же срок дали Русту и за приземление на Красной площади. Но уже через 15 месяцев Руст был освобожден из тюрьмы (и опять история повторяется – в СССР его освободили через четырнадцать месяцев).

В 1997 году, через десять лет после своего полета, Руст, проживавший к тому времени в далекой Вест-Индии, в государстве Тринидад-и-Тобаго, принял индуизм и женился на местной девушке индийского происхождения. Затем он вернулся с молодой женой на родину, в ФРГ, но в 2001 году вновь попал в поле зрения полиции – на этот раз за кражу свитера в одном из супермаркетов. В середине 2000-х гг., спустя двадцать лет после своего полета, Матиас Руст утверждал, что хотел «навести мосты» между Западом и Востоком. Но о подлинной истории своего полета он до сих пор предпочитает молчать.

К 75-летию полёта в Америку и обратно Энделя Пусэпа

Герой сегодняшнего повествования — сибирский эстонец Эндель Карлович Пусэп. Правильно его фамилия пишется и произносится как Пуусепп, но он сам так всю жизнь писал и говорил.

Родился Эндель Пусэп 1 мая 1909 года на хуторе Самовольном Енисейской губернии (нынешнего Красноярского края). Его предки переселились туда еще даже до столыпинской реформы.

С детства мечтал стать лётчиком, а кто тогда не мечтал? Но пареньку из крестьянской семьи сказочно повезло: окончив школу-семилетку, как представитель бедняцкой семьи был отправлен в эстонско-финский педагогический техникум в Ленинграде. Проучившись там один год, перешёл в военно-теоретическую школу военно-воздушных сил в Вольске и успешно окончил её в 1929 году.

До 1931 года совершенствовал навыки в Оренбургской военной авиационной школе лётчиков, затем работал там инструктором, был направлен в только что созданную эскадрилью по полётам «вслепую» (по приборам) и совершил первый «слепой» перелёт из Ейска в Москву.

С 1938 года работал в Управлении полярной авиации Главсевморпути, участвовал в поисках пропавшего лётчика Леваневского, вторым пилотом в экипаже самого Героя Советского Союза Михаила Водопьянова. Несколько раз приземлялся на дрейфующей станции «Северный полюс — 1».

Когда началась Великая Отечественная война, Водопьянов не забыл о своем втором пилоте. И устроил ему роскошную протекцию. Но не в штаб, как было бы принято сегодня, а в 412-й тяжелобомбардировочный авиационный полк 81-й бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия. Который знаменитый полярный летчик сам и возглавил.

Полк получил на вооружение новейшие бомбардировщики Пе-8 и в начале войны занимался тем, что осваивал новую технику. К реальным боевым вылетам приступили только в августе 1941 года.

Первый боевой вылет полк совершил 9 августа 1941 года. И понес первые потери. От своих. Будучи «не в курсе», истребители одного из наших авиаполков сбили один из Пе-8. Остальные продолжили путь к Берлину.

Над Кенигсбергом самолет Водопьянова и Пусэпа был подбит и сел на «вынужденную» в Эстонии. С помощью местного населения и эстонца в экипаже, команда Водопьянова без особых проблем вышла к своим.

В своих мемуарах Эндель Карлович вспоминает:

«А над головой все еще свистели снаряды. Мы поняли, что попали на ничейную землю. Наша армия обороняла дорогу, ведущую в Нарву, а с юга, с северного берега Чудского озера, наступал противник. Только около полудня мы выбрались из болота. Вскоре увидели коров, теленка и овец. Сторожевая собака, заметив нас, бросилась в нашу сторону с отчаянным лаем. Белобрысый пастушок из-за куста испуганно разглядывал странных гостей.

Я замыкал шествие и, добравшись до летчиков, окруживших мальчика, услышал, как они оживленно расспрашивали пастушка. Однако он только отрицательно качал головой: «Эй саа ару».

— Ну а по-эстонски, парень, понимаешь? — спросил я на его родном языке.

Мальчик посмотрел на меня и облегченно вздохнул, а затем так обстоятельно доложил нам обстановку, что даже начальник разведывательного отдела крупного штаба не сделал бы это лучше.

Оставшись без самолета, Пусэп участвовал в очень интересном эксперименте с управлением самолета ТБ-3 по радио.

Получив новый самолет, Пусэп снова вернулся к боевым вылетам в полку.

И так бы и летал наш герой до победы, если бы рулетка судьбы снова не выбросила ему «зеро». Снова обращусь к мемуарам Пусэпа.

«В солнечный апрельский день командующий авиацией дальнего действия генерал-лейтенант авиации Голованов вызвал меня и командира другого экипажа Асямова (тоже бывшего полярного летчика) вместе со штурманами Штепенко и Романовым к себе.

Генерал предложил нам присесть, а сам стал медленно широкими шагами расхаживать по мягкому ковру.

— Мы решили поручить вам полет за рубеж. Тщательно проверьте самолеты и приведите их в образцовый порядок. О времени полета узнаете позже».

20 апреля 1942 года И. В. Сталин ответил президенту:

«Советское правительство согласно, что необходимо устроить встречу В. М. Молотова с Вами для обмена мнений по вопросу об организации второго фронта в Европе в ближайшее время. В. М. Молотов может приехать в Вашингтон не позже 10-15 мая с соответствующим военным представителем.

Само собой, понятно, что Молотов побудет также в Лондоне для обмена мнений с английским правительством».

23 апреля самолет Пе-8 капитана Асямова, имея на борту экипаж Пусэпа и представителей Наркомата иностранных дел, вылетел в Англию.

В Англии произошла трагедия. Асямов с группой британских офицеров Королевских ВВС вылетел в Данди, к месту приземления с тем, чтобы ознакомить англичан с Пе-8. Самолет потерпел аварию, все находившиеся на борту погибли.

Самолет обратно в СССР привел один Пусэп.

На следующий день Пусэпа вызвал полковник Лебедев и сообщил о новом задании. Спросив, на каком самолете Пусэп предпочел бы его выполнять, велел готовить к полету самым тщательным образом. Эндель Карлович сказал, что полетит на своем «шестьдесят шестом».

«На следующий день мы рапортовали полковнику Лебедеву:

— Товарищ полковник, экипаж и самолет к полету готовы!

— Отлично! Но куда вы намерены лететь? — спросил полковник, улыбаясь.

— Хорошо сказано! Тогда я прикажу вам полететь в Соединенные Штаты Америки!

Вот это была новость так новость!»

Только перед самым вылетом Пусэп узнал, кого он повезет. Главным пассажиром был Вячеслав Молотов.

Полет до Британии был уже апробирован, так что затруднений не вызвал.

Удивительно сегодня представить, как второе лицо СССР летело в бомбоотсеке самолета, абсолютно к этому не приспособленного. На деревянных скамейках, под которыми находились баллоны с кислородом. Без привычных для нашего (да и того тоже) времени удобств.

Одно «удобство», правда было. Ведро в хвостовой части. Молотов долго потом вспоминал о впечатлениях пользования этим туалетом на высоте в 7000 метров и при температуре воздуха около -40 градусов в меховом летном комбинезоне.

Вспоминал с юмором.

Перелет до Британии прошел без происшествий.

Молотов в Британии, на выходе его встречают представители королевских ВВС.

На месте Молотов занялся переговорами с Черчиллем, а Пусэп начал подготовку к перелету в США.

«Когда мы уже собирались прощаться, в комнату вошла женщина-офицер и передала подполковнику какую-то толстую книгу.

— В этой книге маршруты всех предстоящих вам полетов с описаниями и схемами аэродромов, расположенных поблизости от них, — объяснил мне переводчик. — Если господин майор изволит дать расписку, что позже он вернет эту книгу, то он может взять ее с собой.

Я охотно согласился и, расписавшись в соответствующем журнале, стал временным обладателем книги. Перелистывая ее, я сразу же понял, что в книге приведены все данные, которые могут оказаться нам крайне необходимыми в пути: расположение аэродромов, длина и направление взлетно-посадочных полос, превалирующие направления ветров и еще многое другое, необходимое летчику на незнакомой летной трассе. Я поблагодарил за радушный прием и помощь».

Пусэп, Молотов и Романов в английском поезде на пути в Лондон

Прыжок через Атлантику начинался в Рейкъявике. Несколько дней ждали летной погоды, а когда наконец пришло «добро», на остров упал штиль.

Несмотря на то, что самолет максимально облегчили перед вылетом, он был все равно слишком тяжел для такой короткой ВПП. Плюс отсутствие ветра, создававшего дополнительную подъемную силу. Но экипаж справился, хотя руки потом дрожали у многих.

Полет прошел нормально, на американской территории удалось совершить дозаправку на строящемся аэродроме в Гус-Бее, сведения о котором любезно сообщили Пусэпу американские летчики в Рейкъявике.

Затем была посадка в Вашингтоне.

Экипаж был принят лично Рузвельтом, по традиции с экипажами Чкалова, Громова и Коккинаки, совершившими первые перелеты в Америку. Но был в этом нюанс.

Чкалов, Громов и Коккинаки совершали свои перелеты на самолетах, которые изготавливались специально, где каждая деталь притиралась вручную. И обратно самолеты возвращались в разобранном виде на пароходах.

Экипажу Пусэпа предстоял еще обратный путь по воздуху. На серийном бомбардировщике.

И экипаж задание выполнил, еще раз пересек Атлантику, пролетев над северной Европой и над Эстонией и частью СССР, занятой врагом.

12 июня 1942 года самолет приземлился на Центральном аэродроме Москвы. Уникальная операция завершилась.

20 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР майору Пусэпу Энделю Карловичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Каковы же были результаты этой экспедиции?

Результатами стали соглашения в том числе и об открытии Второго фронта союзниками, подписанные Молотовым и Рузвельтом. А под давлением этих документов аналогичные были подписаны и Черчиллем.

Второй фронт перестал быть надеждой, а воплотился в официальных документах на высшем уровне. Да, реально его открыли почти через два года, но экипаж Пусэпа этого не знал. Но сделал все возможное для того, чтобы намерение стало реальностью.

К сожалению, фотографий всего экипажа история не сохранила. Остались только имена.

Пилоты Пусэп и Обухов.

Штурманы Штепенко и Романов.

Бортинженеры Золотарев и Дмитриев.

Радисты Ниловцев и Муханов.

Стрелки Гончаров, Сальников и Белоусов.

После этого полета Пусэп вернулся к своим обязанностям в полку.

В июне 1942 года майор Пусэп был назначен командиром эскадрильи самолетов Пе-8 746 авиаполка, а в сентябре 1942 года подполковник Пусэп принял командование 890 авиационным полком дальнего действия, которым успешно руководил до конца войны.

Сталинград, Орел, Курск, Белгород. 31 декабря 1942 года командир 890 авиаполка подполковник Пусэп был награжден орденом Отечественной войны I степени. В сентябре 1944 года был удостоен ордена Суворова III степени. На счету командира было 78 успешных боевых вылетов на самолете Пе-8.

13 марта 1943 года Пусэпом был совершен еще один перелет особой важности по маршруту Москва — Великобритания — Москва. На борту самолета была секретная делегация с особыми полномочиями к королю Великобритании Георгу.

А далее снова были боевые вылеты в составе полка на бомбежки фашистов под Орлом, Белгородом, Курском. В одном из вылетов Пусэп получил осколочные ранения в область позвоночника.

Летчик перенес 5 операций, но довоевал до конца со своим полком.

А после войны врачи признали его негодным по состоянию здоровья к службе в авиации.

Пусэп уволился в запас и был приглашен правительством народной Эстонии на историческую родину, в Таллин, где возглавил Главное управление автотранспорта республики. Начал наводить порядок в разрушенном войной хозяйстве. Энергия и напористость бывшего командира полка была оценена по достоинству, и уже в 1951 году его избрали заместителем председателя Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Затем занимал не менее важные государственные посты: министр социального обеспечения республики, председатель республиканского Комитета защиты мира. За мирный труд к боевым наградам добавились трудовые: три ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов и Знак Почета.

Все рухнуло вместе с приходом Эстонии в независимость. Понятно, что бывший советский летчик и советский же деятель оказался в числе врагов. Сперва его лишили всех выплат, оставив лишь мизерную социальную пенсию. Но друзья обратились в Министерство обороны, и полковник советской армии Пуусепп до конца жизни получал пенсию. Но не от своей исторической родины, а от Родины, за которую он воевал. От России.

А вот от реституции его защитить не смогли. И в один прекрасный момент в двери дома постучался бывший хозяин, у которого этот дом был конфискован за сотрудничество с фашистами. Изможденный страдалец, пострадавший от Сталина в лагерях, он велел в кратчайший срок освободить его жилище.

Естественно, бывшему полковнику власти новой Эстонии помогать не стали. И, возможно, Пуусеппа ожидало бы в лучшем случае переселение не пойми куда на старости лет. Но вмешался один из «новых эстонцев», владелец и директор одного из промышленных предприятий, выделивший летчику квартиру из своих фондов.

В ней в 1996 году и умер Эндель Карлович Пуусепп, человек, приложивший руки не только к штурвалу бомбардировщика, но и к сотворению истории той войны.

В конце жизни Эндель Карлович много писал. И даже успел опубликовать свои мемуары о полете в США. Просто рекомендую прочесть эти дневниковые записи, они легко читаются.

КРАСНЫЙ ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК (из книги Ганецкого М.Г. 1979г.)

В августе 1917 года С. Шестаков был призван в армию и отправлен в Петроград. Здесь рядовой 3-й роты запасного батальона гвардейского саперного полка Семен Шестаков сблизился с революционно настроенными солдатами и примкнул к большевикам. Участвовал в свершении Великой Октябрьской социалистической революции. Несмотря на молодость, его избирают секретарем Совета солдатских депутатов батальона и членом Совета солдатских депутатов Петроградского гарнизона от фракции большевиков. Ему доверяют установку телефонной связи в штабе большевиков — Смольном.

Победа Октябрьской революции дала Шестакову, как и многим другим гражданам молодой Страны Советов, возможность осуществить заветную мечту — стать летчиком. В знаменательный день 23 февраля 1918 года он добровольно вступает в ряды Красной Армии. Его направляют в Воздухоплавательный парк Северного фронта. Но далеко не сразу он сел за штурвал самолета.

Вначале Семен работал слесарем в мастерских парка. Здесь приходилось постигать науку «врачевания» отдельных самолетных узлов и механизмов, вникать в существо отдельных агрегатов, которые давали «жизнь» летательной машине. И хотя слесарный труд был для Семена в новинку, он с большой привязанностью и любовью отдавал себя неведомой доселе, но интересной и увлекательной работе.

Труд в авиационных мастерских принес ему много пользы: будущий летчик воочию убедился, какое значение имеют качество и надежность каждой детали самолета, каждого узла этой сложной машины, как малейшая небрежность или упущение приводят к аварии или гибели экипажа. Пожелтевшая от времени справка, датированная 9 маем 1918 года и подписанная начальником парка, а также председателем и секретарем паркового комитета, гласит, что Семен Александрович Шестаков свои обязанности в мастерских выполнял добросовестно и аккуратно.

В июне 1918 года Шестакова переводят в действующую на Южном фронте 2-ю авиабазу (позднее—14-й авиапоезд-мастерская).

Здесь он работает мотористом, и это явилось очередным этапом к освоению летного мастерства.

Шестакову, уже поработавшему слесарем и мотористом и поэтому хорошо знакомому с материальной частью и особенностями авиационных машин того времени, было намного легче, чем другим курсантам, научиться управлять ими в воздухе. С июля 1919 года по сентябрь 1920 года он успешно прошел практический курс обучения полетам.

Тогда на вооружении молодой Советской республики находились в основном аэропланы иностранных марок — старые либо трофейные. Это были машины тяжелые, несовершенные, «неповоротливые». Не случайно многие из них получили прозвище «летающие гробы». Тем не менее молодые энтузиасты Красного Воздушного флота настойчиво овладевали сложной авиационной техникой, выжимая из латанных не один раз машин все возможное.

В Егорьевской школе С. Шестаков совершил первый, а вслед за ним много других самостоятельных вылетов. Семьдесят девять раз поднимался он в воздух, 14 час. 20 мин. налетал на самолетах иностранных марок «Фарман XX», «Фарман XXX» и «Моран Парасоль».

Давнишняя мечта стала реальностью. Приказом по школе от 11 августа 1920 года за № 302 ему было присвоено звание «Красного военного летчика».

Из Егорьевска Шестаков направляется на фронт. Западный фронт, 20-й авиационный отряд. Южный фронт, 11-й истребительный авиаотряд. Красный летчик Семен Шестаков совершает здесь более ста боевых вылетов. О высоком мастерстве пилота, его находчивости свидетельствует следующий эпизод.

Воздушная разведка, обнаружив движущуюся по шоссе конницу врага, вызвала бомбардировщики. Но пока они прилетели, белогвардейцы неожиданно изменили маршрут следования и стремительно отошли в сторону. Звено бомбардировщиков, которое возглавлял Шестаков, не обнаружило в указанном разведкой месте скопления вражеских сил. Нужно было возвращаться, как говорится, «не солоно хлебавши». Но Шестаков разгадал маневр врага. Белые были обнаружены далеко в стороне от «большака». С небольшой высоты красные бомбардировщики нанесли внезапный удар по белогвардейцам, которые в панике, понеся значительные потери, рассеялись по степи.

. Отшумели бури гражданской войны, и молодой, но уже опытный летчик С. А. Шестаков служит в отдельном отряде 3-й истребительной авиаэскадрильи Киевского военного округа. Начались мирные годы становления и развития нашей отечественной авиации. Начинающие тогда, а сейчас прославленные на весь мир авиаконструкторы А. Н. Туполев, Н. Н. Поликарпов, В. М. Петляков, С. В. Ильюшин и многие другие еще чертили на ватмане эскизы своих первых машин; Коммунистическая партия, руководимая великим Лениным, уже заботилась о кадрах летчиков и техников для будущего Воздушного флота Советской державы.

С сентября 1922 года С. А. Шестаков в Москве. Отныне он летчик-конструктор тренировочной эскадрильи. Здесь Шестакову довелось работать вместе с известным советским летчиком Ю. Пионтковским. Здесь же Семен Александрович знакомится с самолетами типа «Авро», «Спад», «Сопвич» и другими. В 1924 году несколько месяцев он проводит в летной части Военно-воздушной инженерной академии им. профессора Н. Е. Жуковского, где совершает испытательные полеты на машинах новых марок, завязывает тесную дружбу с творцами новых замечательных самолетов.

Почти вся дальнейшая жизнь и авиационная деятельность С. А. Шестакова были тесно связаны с академией — ведущим авиационным центром СССР, готовившим летные и инженерные кадры высшей квалификации. Отсюда вышли прославленные авиационные военные начальники—главный маршал авиации К. А. Вершинин, маршал авиации С. К. Руденко, выдающиеся авиаконструкторы С. В. Ильюшин, А. С. Яковлев, А. И. Микоян и многие другие. В стенах академии С. А. Шестаков черпал глубокие авиационные знания, знакомился с научными основами теории полета, изучал новейшую технику.

Молодая республика Советов, получив передышку, восстанавливала свое разрушенное мировой и гражданской войнами хозяйство. Империалисты же никак не могли смириться с соседством молодой республики. В Средней Азии в это время то и дело появлялись банды басмачей, снабженные английским оружием, руководимые британскими диверсантами и финансируемые из-за рубежа. Специфические природные условия этих мест позволяли бандам Ибрагим-бека, Джунаид-хана и другим врагам Советской власти относительно долгое время укрываться от разгрома их частями Красной Армии и нарушать мирную жизнь трудящихся Узбекистана и Таджикистана. В целях быстрейшей ликвидации банд было решено усилить Туркестанский фронт авиацией.

Местом дислокации боевой авиагруппы была окраина Ташкента, живописная местность которой дополнялась быстрой и холодной рекой Кара-Су и арыком. Кругом произрастала буйная зелень, благоухали цветы, щебетали птицы, на песчаном берегу Кара-Су резвились ребятишки. Все это никак не совмещалось с понятием о кровопролитнейших схватках с бандами басмачей, конные отряды которых врывались в соседние кишлаки и дико расправлялись с преданными Советской власти крестьянами — резали скот, уничтожали жилище и посевы, терроризировали население. Поддерживаемые англичанами, банды басмачей кроме этого нападали и на наши малочисленные красноармейские гарнизоны. Таким образом, на повестке дня у Революционных комитетов Узбекистана и Таджикистана была одна задача: окончательное уничтожение басмачества. Этим целям соответствовала боевая работа авиационных отрядов, в одном из которых служил Красный военный летчик С. Шестаков. Летать приходилось сначала на «Эль-фауге», а затем на самолетах «Юнкерс-13» и «Юнкерс-21», после того как была куплена в Германии на золото партия этих самолетов.

Обучал Шестакова управлению самолетом «Юнкерс-21» летчик Алексей Константинович Туманский, который очень многое сделал для становления молодой советской авиации.

Хотя самолет «Юнкерс-21» был машиной весьма строгой, Семен Александрович в этот период показал себя опытным летчиком. Его первые полеты на новом самолете позволяли судить о высокой профессиональной подготовке. Переучивание заняло всего одну неделю, после чего начались учебные полеты в зоне пилотажа, а также на полигоне с применением стрелкового оружия. Особое внимание уделялось в ту пору совершенствованию прицельного бомбометания. Тренировка заключалась в выработке умения точно сбрасывать сигнальные вымпелы. Вместо учебных бомб вниз летели мешки с песком.

В начале 1926 года Шестакова переводят на Туркестанский фронт, где он участвовал в боевых действиях в составе 2-го, а затем 4-го отдельного разведывательного авиаотряда.

В районе Сурхан-Дарьи в бою с перешедшими из Афганистана бандами басмачей был тяжело ранен командир одного из отрядов Красной Армии. Потребовалась срочная хирургическая помощь. До ближайшего населенного пункта расстояние было не менее полуторасот километров. Да и перевозка раненого на лошади, под палящим зноем южного солнца обрекла бы его на верную гибель, не говоря уже о том, что отряд красноармейцев находился в кольце бандитов, до зубов вооруженных новенькими винтовками «Винчестер» и пулеметами «Люис». Узнав о критическом положении отряда, командование Сурхан-Дарьинского боевого района приняло решение послать на выручку один из имевшихся тогда двух самолетов.

Выбор пал на летчика Шестакова, чья машина всегда была исправна и в боевой готовности. Буквально через несколько минут самолет был уже в воздухе. Шестаков уверенно вел самолет над однообразной, желтой от песчаных барханов пустыней.

Вскоре одиночные винтовочные выстрелы помогли ему обнаружить отряд. С трудом совершив посадку буквально на «пятачке», Шестаков доставил красноармейцам боеприпасы и взял с собой в обратный рейс тяжелораненого командира. За сутки Шестаков совершил три таких рейса, позволивших красноармейцам продержаться до подхода подкрепления.

Боевая деятельность С. А. Шестакова в Хорезме, Бухаре, южных районах Узбекистана отмечалась не раз. Так, ревком Таджикской АССР 20 июля 1925 года наградил его Почетной грамотой, приказом по Сурхан-Дарьинскому боевому району ему была объявлена благодарность.

С марта 1926 года С. Шестаков вновь в Москве, на этот раз в Управлении Военно-Воздушных Сил РККА в качестве военного летчика. Теперь это уже зрелый авиатор, в совершенстве овладевший летным мастерством и отлично знающий авиатехнику. Тщательно изучает и обобщает он не только практический опыт своих товарищей, но и неустанно углубляет и расширяет свои теоретические знания и совершенствует искусство пилотирования.

Растущая в эти годы тяга советского народа и особенно молодежи к авиации нашла свое выражение в создании ряда патриотических общественных организаций, слившихся в одну под названием Осоавиахим (ныне ДОСААФ). Велика была роль Осоавиахима в пропаганде авиационных знаний, развитии авиационного спорта в нашей стране. Не было предприятия или учреждения, где бы не работали ячейки осоавиахимовцев. В крупных городах это общество создавало аэроклубы. Большое значение имели перелеты, организуемые для популяризации задач общества и достижений отечественной авиации. В 1926 году на машине Р-1 (летчик М. А. Снегирев) был совершен перелет по Европейской части СССР протяженностью 6500 км. На самолете этого же типа летчик Я. Н. Моисеев совершил перелет из Москвы в Тегеран, а П. X. Межерауп— из Москвы в Анкару. Морские летчики Б. Г. Чухновский и О. А. Кальвиц на двух гидросамолетах совершили полет из Ленинграда на Новую Землю и обратно. На самолете АНТ-3 «Пролетарий» летчик М. М. Громов совершил в 1926 году блестящий перелет по Европе, а в сентябре этого же года советские летчики совершили групповой перелет Ташкент — Кабул.

К 1927 году советское самолетостроение твердо стало на ноги. Располагая кадрами опытных летчиков и надежными машинами, можно было решиться на сложный дальний перелет — Москва — Токио — Москва. Маршрут перелета было поручено разработать С. А. Шестакову, зарекомендовавшему себя к этому времени опытнейшим, исключительно находчивым летчиком.

16 июля 1927 года, через 2 дня после решения комиссии, Семен Александрович доложил:

«Подготовительные работы для осуществления дальневосточного перелета закончены. Для обязательных посадок при перелете намечены следующие пункты: города Сарапул, Курган, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Благовещенск, Спасск, Пхеньян, Окаяма, Токио.

В случае неблагоприятных метеоусловий и для пополнения горючим намечены два промежуточных пункта: Казань и Омск.

Прошу распоряжения о заготовке для перелета туда и обратно во всех вышеуказанных пунктах по 1000 кг бензина и по 100 кг касторового масла.

Необходимо предусмотреть, чтобы в каждом указанном пункте были воронки для бензина и масла и замша.

Желательно, чтобы в местах обязательных посадок ко времени прилета туда самолета были лица, знакомые с приемом самолета кострами, а также с заправкой самолета, дабы задержка на снабжение самолета для дальнейшего полета была минимальной. Для ночевки намечаются следующие пункты: Курган, Красноярск, Чита, Спасск и Окаяма.

Мотор М-5 для смены на обратном пути перелета необходимо иметь во Владивостоке.

Опись запчастей к самолету и мотору с указанием распределения их по пунктам посадок мною передана.

Старший летчик Шестаков».

С. А. Шестаков всесторонне разработал также маршрут и профиль перелета. В его архиве сохранились копии подробных расчетов, сделанных с большой точностью. Это подтверждает сличение первоначальных данных с итоговыми, сделанными после завершения перелета. Так, первая половина маршрута (Москва— Токио) предполагалась протяжением 10 760 км, а фактически до Токио летчики пролетели 10 488 км; разница незначительная, если принять во внимание некоторые отклонения от маршрута. Самым тщательным образом были учтены метеорологические и климатические особенности Сибири и Дальнего Востока, сложный рельеф местности.

Как показал ход перелета Москва — Токио — Москва, выбор экипажа для этой выдающейся в то время авиационной экспедиции был очень удачен: Семен Александрович Шестаков и бортмеханик Дмитрий Виссарионович Фуфаев блестяще справились с поставленной передними чрезвычайно трудной задачей. Д. Фуфаев был спутником Шестакова и через 2 года в перелете Москва — Нью-Йорк. Дмитрий Фуфаев, сын врача, родился в Орле в 1902 году. В авиации стал служить с 1920 года сначала мотористом, со временем зарекомендовал себя отличным авиационным специалистом. Он накопил большой опыт по обслуживанию и эксплуатации авиационной техники на земле и в воздухе. Много и успешно летал на различных типах машин в качестве бортмеханика и борттехника.

М.Г.Ганецкий. «Через три континента» / Издательство «Картя Молдовеняскэ» / Кишинев 1979 / Тираж: 15000 экз

7 комментариев

А откуда взята из формация о месте рождения? Везде пишется, что-то родился в Бендерах, а Кицкань, или правильно по-русски Кицканы, это дальний пригород.

А ещё интересно, кому-нибудь известен документ, которым Шестакову при сулили звание заслуженного летчика?

Я бы тоже хотела узнать эту информацию, знаю от бабушек что дед пропал безвести!

Шестаков Семен Александрович

Источники информации:

Читайте также: