Путевка в жизнь 1931

Один из первых советских звуковых фильмов «Путевка в жизнь» получил серьезное мировой признание: был закуплен для проката 26-ю странами, а режиссера Николая Экка назвали лучшим режиссером по версии зрителей на МКФ в Венеции 32-го года. Тема фильма — подростковая преступность в ранне-советский период оказалась, как ни странно, актуальна для всех стран, независмо от политического режима. В связи с ухудшением проблемы беспризорников в Москве, с которой милиция не в силах справится, было решено прибегнуть к экспериментальному способу. Николай Иванович Сергеев предлагает организовать для беспризорников, не желающих жить в детских домах, трудовую коммуну. Идея трудотерапии на поверку оказалась довольно противоречивой, но терпение и самоотдача должны победить все.

Путёвка в жизнь (1931)

Вы хотите зарегистрироваться?

Актёрский ансамбль

Перед тем, как приступить к работе над картиной, практически все участники актёрского ансамбля фильма имели возможность проконсультироваться по волнующим вопросам, пообщаться с педагогами коммун, милиционерами и детьми-беспризорниками. Общение с реально существующими людьми оказало огромное влияние на трактовку образов персонажей картины. Главные роли в фильме исполнили следующие артисты:

- Мустафу «Ферта» воплотил на экране марийский советский поэт и актёр Йыван Кырла. После съёмок в «Путёвке в жизнь» он принимал участие в киноленте «Наместник Будды», где сыграл ламу. На этом его фильмография закончилась.

- Михаил Джагофаров сыграл Кольку по кличке «Свист» (Николая Реброва). Позже актёр выходил на подмостки Душанбинского русского театра. Пока не ушёл на фронт, где пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость СССР.

- Николай Баталов, российский и советский актёр театра и кино, раскрыл зрителю персонаж Н. И. Сергеева, основателя трудовой коммуны. Он был самым опытным и искушённым в мастерстве исполнителем в фильме. К сожалению, его творческую карьеру прервало смертельное заболевание, не дав в полной мере раскрыться его актёрскому дарованию.

- Исполнитель одной из главных ролей, Михаил Жаров, настолько вжился в свой образ и так правдоподобно исполнил на экране роль Жигана, что после выхода фильма воры, укравшие у него кошелёк, вернули его актёру с извинениями, признав в нём своего собрата. Один из них обворовал Михаила Ивановича, когда тот зашёл в магазин. Заметив исчезновение ценной вещи, Жаров направился к двери на улицу. И услышал, как один из воров упрекает подельника в том, что тот не признал своего.

Путевка в жизнь

В основу драматической истории легли реальные события по перевоспитанию трудных подростков в Большой трудовой коммуне им Г. Г. Ягоды. После гражданской войны в Москве орудуют банды беспризорников. Это бич молодой республики. В декабре 1923 года проходят массовые облавы: беспризорников распределяют в многочисленные детские дома. Однако есть непокорные и неподдающиеся воспитанию малолетние преступники, которым дается последний шанс избежать тюрьмы. Вскоре создается трудовая коммуна: здесь ребята обучаются разным профессиям и через труд становятся честными работягами и свободными людьми.

Драматический черно-белый фильм Путевка в жизнь — один из первых звуковых советских фильмов продолжительностью в 106 минут. Картина снята кинокомпанией Межрабпомфильм в 1931 году режиссером Николаем Экком, который также занимался такими работами как Сорочинская Ярмарка, Соловей-Соловушка и Карнавал цветов. Авторов сценария у киноленты сразу трое, и одним из них также является Николай.

Премьера кинофильма состоялась 1 июня 1931 года. Спустя всего года лента Путевка в жизнь была удостоена высокой награды Первого Международного кинофестиваля в Венеции. Прокат картины состоялся в 107 странах мира, тем самым обеспечив международную известность и признание советского кинематографического искусства. Кинофильм дважды восстанавливался на киностудии им. М. Горького в 1957 году и в 1977 году. Интересно, что именно в этой ленте состоялся кинодебют двух звездных советских актеров — Римы Зеленой и Георгия Жженова. К счастью, фильм не был подвержен репрессиям 30-х годов благодаря всемирной известности

Интрига повествования

В то время, когда в коммуне полным ходом идёт строительство новой жизни, Жиган, оставшийся без своих лучших вассалов, решает любыми способами вернуть влияние над ребятами. Так без спойлерства можно охарактеризовать интригу повествования картины «Путёвка в жизнь». Актёры, принявшие участие в съёмках фильма, буквально на утро после премьерного показа кино проснулись знаменитыми на бескрайних просторах СССР.

Сюжет. Завязка

Фильм «Путёвка в жизнь», актёры и роли для которого подбирались под строгим контролем цензоров, повествует об одной из важнейших сторон жизни молодой советской республики в двадцатые годы прошлого столетия. После революции и кровопролитной гражданской войны разрушенными оказались не только промышленность и сельское хозяйство, но и система образования, воспитания подрастающего поколения.

Широкомасштабный разгул беспризорности и детской преступности стали проблемой государственной важности. Для решения этого вопроса были организованы коммуны трудового воспитания. Руководить одной из которых был назначен Сергеев Николай Иванович. Эту роль сыграл Николай Баталов. Одиннадцать беспризорников, в том числе Мустафа, носящий кличку «Ферт», которого воплотил на экране Йыван Кырла, решились изменить свою жизнь. Такова завязка сюжетной линии драмы «Путёвка в жизнь». Актёры, привлечённые к работе над кинолентой, воплощая на экране задумку создателей, перед началом производства фильма встречались с прототипами своих персонажей из трудовой коммуны имени Г. Г. Ягоды.

Путевка в жизнь

В фильме показано, как в послевоенное время проходила «травля» беспризорников. Но никто не спрашивает у этих ребятишек, почему они дошли до такой жизни, что их подтолкнуло ступить на тропу беспризорности. Очень хорошо, что Сергеев решился переделывать судьбы ребят. Николай Иванович – мудрый руководитель, который возвращает ребят в правильное русло.

2015-07-06T12:12:37Z

Нелегкий этот труд – перевоспитывать беспризорников, но руководитель трудовой коммуны Сергеев все же решился на этот сложный шаг. Запомнился момент, когда куча голых босяков мылись в бане, терли, отскребали приставшую к телу грязь. Тяжело было смотреть, как отлавливали этих бедных мальчишек. Очень трогательное и поучительно кино, которое интересно в любое время.

Baba Yojka

2015-07-04T20:06:53Z

Шикарное исполнение Баталова и Кырли заставляет меня пересматривать этот фильм уже по пятому кругу. Я для себя отметила множество смешных моментов, которые до сих пор актуальны, даже не смотря на то, что у нас настала эпоха голливудских блокбастеров. Вообще, эта картина не нуждается в оценках. Считаю, что лучше кино за всю историю отечественного кинематографа.

2015-07-02T19:05:19Z

У меня всегда в фаворе были кинофильмы 70-90-х годов, особенно уважаю цветные картины. Черно-белый формат, как то не пришелся мне по душе. «Путевка в жизнь», одна из немногих советских кинолент, которые мне запомнились. Сразу завораживает и влюбляет в себя начало!

Путевка в жизнь

Бегунков Рома – обычный мальчишка, который имеет весьма сложный характер и не верит в такие чувства, как любовь, вера и надежда. Он живет в приемной семье, где у него есть только один верный друг – его пес Плут, который всегда готов его выслушать и понять. Оказавшись в невыносимых для жизни условиях, где все издеваются над парнем и его собакой, Рома собирается сбежать вместе с Плутом, чтобы начать совершенно новую жизнь. Но путевка в жизнь оказалась не такой простой, как он думал. Совершенно неожиданно для себя он попадает в воинскую часть, где происходят боевые учения.

Теперь Роману придется пройти одно из самых сложных испытаний в жизни – армейский распорядок и строгие будни. Света – дочь командира полка и та девочка, с которой знакомится Рома. Именно она открывает в мальчишке совершенно новые и незнакомые ему чувства. В это же время приемный отец мальчика собирается осуществить тайное проникновение в воинскую часть, чтобы украсть электронную мину. Сможет ли Рома препятствовать коварному плану, чтобы преподнести себя в глазах девочки, в которую влюбился?

Экранизация киноленты Путевка в жизнь произошла за счет работы режиссера Олега Галина, который так же написал сценарий к данному фильму. Главная роль была выделена Илье Плисову, сыгравшему роль мальчишки Романа, и Сергею Гармашу. После съемок в данной киноленте Илья больше не снимался в фильмах, поэтому эта работа была для него дебютной. Творческий путь Гармаша Сергея огромный, так как его фильмография включает в себя более 180-ти кинолент различного жанра.

"Путевка в жизнь" (СССР, 1931): мнения киноведов

Путевка в жизнь. СССР, 1931 . Режиссер Николай Экк. Сценаристы: Александр Столпер, Николай Экк, Регина Янушкевич. Актеры: Йыван Кырля, Михаил Джагофаров, Александр Новиков, Николай Баталов, Мария Антропова, Михаил Жаров, Василий Качалов, Рина Зелёная и др. 15 миллионов зрителей за первый год демонстрации.

Режиссер Николай Экк (1902-1976) поставил шесть полнометражных фильмов, но самым главным его достижением стал первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь».

В 1981 году киновед Ростислав Юренев (1912-2002) писал о «Путевке в жизнь» так: «Юмор и пафос, бытописательство и поэзия переплетались в фильме, делали его увлекательным, понятным, берущим за сердце. Идеи перевоспитания трудом, получившие в социалистическом обществе новое содержание, новую жизненность, доходили и доходят сегодня до зрителей всех возрастов, профессий, вкусов. Как все лучшие советские картины, «Путевка в жизнь» имеет большую, поучительную историю. Она вышла на экраны в июне 1931 года — в кинотеатре «Колосс», размещавшемся в Большом зале консерватории. А. Столпер писал, что первые сеансы шли в полупустом зале: звуковое кино еще престижем не пользовалось. Затем народ пошел, повалил. В Германии она вызвала сенсацию. В Югославии собрала такие толпы желающих, что ее сочли за благо. запретить. Во Франции ее тоже сначала запретили, потом под давлением прессы разрешили. Писатель-коммунист Леон Муссинак свидетельствовал: «Я не запомнил в Париже большей сенсации, чем демонстрация «Путевки в жизнь» («Вечерняя Москва» от 4.IV.1932). Ее сердечно приветствовали Мартин Андерсен Некое (газета «Кино» от 11.IX.1931) и Ромен Роллан («Лит. газета» от 10.1.1935). Она прошла по всему миру, не только разрушая злонамеренные утверждения, что-де советское звуковое кино отстало, но, главное, возбуждая страстные споры о гуманных методах воспитания, о принципах наказания и пресечения, о творческом труде. Почти во всех странах она вызвала подражания. «Комсомольская правда» (от 26.Х1,1932) писала, что картина с успехом прошла в 27 странах, среди которых и США, и европейские государства, и Уругвай, Палестина. Япония, Сирия. В 1957 году фильм был переозвучен и вновь выпущен на экраны — у нас и за рубежом. Его идейность и народность поучительны и для современного искусства: актуальность темы сочетается с новаторским поиском в области формы, серьезность мысли с общедоступностью, увлекательностью, простотой. Нетрудно найти в нем просчеты, неопытность, недостатки — ведь первый. Поэтому его место в золотом фонде нашего кино неоспоримо: благородную, гуманную идею он несет и будет нести» (Юренев, 1981: 18). Юренев Р. «Путевка в жизнь» // Советский экран. 1981. №11. С. 18.

А вот что писал когда-то о «Путевке в жизнь» я: « Ведущие ученые мира издавна пытались записать звуковой сигнал. Но всех опередил американец Томас Эдисон: в 1877 году он изобрел и создал фонограф – устройство для механической записи звука на металлический цилиндр. Спустя ровно 10 лет соотечественник Эдисона - Э. Берлинер изобрел граммофон, который записывал и воспроизводил звук на диске. В начале ХХ века этот аппарат нередко заменял в кинозалах тапера: в соответствие с сюжетом фильма подбирались пластинки с веселой или печальной музыкой, которой сопровождалось изображение.

И все же настоящее звукового кино пришло к зрителям только в 1926 году - и то благодаря угрозе банкротства, нависшей над одной из голливудских студий. Решив – была ни была! – глава студии извлек из под сукна припрятанный до поры до времени проект звуковой дорожки, записанной непосредственно на целлулоидную кинопленку. Так был снят первый в мире звуковой фильм «Певец джаза» (1926). Понятно, что поначалу самым популярным жанром звукового кино были мюзикл и оперетта. Но очень скоро звук стал подлинным элементом кинематографического языка. Авторы фильмов стали придавать большое значение шумам, интонациям, звуковым спецэффектам. Несовершенство первых звуковых «синхронов» было преодолено раздельной записью изображения и звука, существовавшей до начала 60-х годов ХХ века. По мере изобретения новых микрофонов повышенной чувствительности звук стал снова записываться прямо на съемочной площадке, что, бесспорно, помогало добиваться естественности саундтрека.

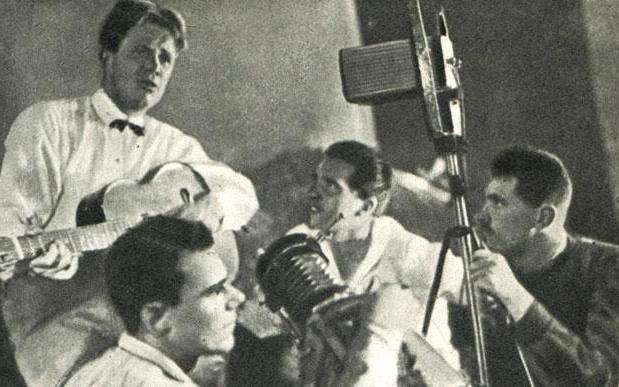

В середине 20-х годов прошлого века пытались наладить звук в кино и русские ученые. Но массовой аудитории в нашей стране пришлось еще несколько лет дожидаться отечественного звукового фильма. Им стала картина Николая Экка «Путевка в жизнь» (1931, Приз Венецианского фестиваля), поставленная под впечатлением успехов макаренковской педагогики в трудовых колониях. Говорят, правда, иные тогдашние зрители ходили на «Путевку…» не из соображений «коммунарской» идейности, а чтобы послушать блатные песни под гитару в сцене воровской «малины», а главное, проверить, действительно ли «Путевка в жизнь» полностью звуковая «фильма»? (дело в том, что так называемы «Звуковые сборные программы» выходили на российские экраны еще в 1930 году и представляли собой нарезку из театральных монологов, речей Луначарского и фрагментов музыкальных представлений).

Первые российские звуковые фильмы были, конечно же, несовершенны. Некоторые эпизоды по-прежнему, скорее, напоминали по стилю немое кино. Любившие острые ракурсы и энергичный монтаж кинематографисты с трудом привыкали к «говорящим и поющим головам» на экране. Некоторые из режиссеров старались удержаться в формате Великого Немого как можно дольше…

Но не таков был Николай Экк (Николай Ивакин). Ученик Мейерхольда, он не боялся экспериментировать.

Экку (1902-1976), принадлежит не только пионерский титул в отечественном звуковом кинематографе. В 1936 году он поставил и первый российский цветной фильм «Груня Корнакова» («Соловей-соловушко»). Однако после создания еще одного цветного фильма «Сорочинская ярмарка» (1939) он был репрессирован и на многие годы был отлучен от кинопроцесса…

Возвращение Николая Экка в кино состоялось в эпоху «оттепели». Однако и в 66 лет неугомонный режиссер снова захотел экспериментировать. На сей раз он поставил стереоскопический фильм «Человек в зеленой перчатке» (1968). В этой ленте был использован так называемый «безочковый» метод стереоизображения…

Сюжет «Человека…» был своего рода метафорой жизни самого режиссера. Главный герой – цирковой артист – даже после потери одной руки продолжал выступать на арене…

Путь СССР – от беспризорников к звездам… //«Путевка в жизнь» (Николай Экк,1931)

Иконопись открытых лиц. Открытых нашему взгляду до предельно возможной боли сочувствия, сострадания, несогласия с несправедливостью мироздания… до предельно же возможной радости материнской любви, отцовской гордости, уверенности в человеческом благородстве и силе свободного духа…

Бьющий с экрана экстаз размаха труда сотворения нового мира и раскрытия всей сияющей высоты, спасенного из плена темного прошлого, юного человека будущего…

Фильм-фреска, фильм-плакат, фильм, бьющий наотмашь остротой деталей вечных сюжетов и, одновременно, открывающий новые горизонты возможного в никогда прежде не виданном размахе задач, которые поставила себе, загоревшаяся безумной мечтой о достижимости всеобщего земного счастья , моя страна …

Невозможная в своей всепобеждающей вере в возможности человека улыбка товарища Сергеева (Николая Баталова). Невозможная… но вот она — есть. Вот этот смех, эта открытость, эта уверенность в своих и наших силах, для которых нет никаких преград.

Вера в человека. Вера в Человека. Вера до самопожертвования . Которым — вот чудо евангелия 20 века — и рождается тот человек, который достоин и этой веры, и этой жертвы.

Да, человек слаб. Да, человек смертен. Да, случайность правит нашей обыденностью… вплоть до болезни, вплоть до помутнения рассудка, вплоть до смерти.

Вот начинается самый счастливый день в семье — день рождения выросшего сына. Влюбленные лучащиеся глаза матери не могут насмотреться на своё чудо. Отец возносится над нелегкой обыденностью счастьем гордости. Сын купается в гармонии мира…

Одно нелепое столкновение, несколько сантиметров неудачного падения и ничего этого нет. И ничего не поправишь.

Это невозможно принять. В это невозможно поверить. Это не может быть.

Навсегда ненужный стакан воды в окаменевших руках сына. Остановившийся взгляд отца. Деловитые, убийственно медленные движения медицинской бригады — «Мы мертвых не лечим»…

Мир рухнул. Мира больше нет. Лохмотья души отца не могут принять, что мир вокруг продолжает быть. Глаза отказываются видеть, что все не рухнуло вместе с её жизнью. Мир предал его — а он отомстит ему медленной смертью своего Я в фантазмах алкогольного пойла. Мир предал — но и сын его предал — как он может выглядеть таким же каким был. Как он может спать, как он может слушать своё радио — когда мир рухнул!

А потом сын пропал. И наступила трезвость. Трезвость горя еще большей потери. Потери от действий своих рук…

Это короткий эпизод фильма — вводная часть истории, которая приближает судьбу сирот к тем семьям, которые спят в своем самодовольстве комфорта, построенном на песке эгоистичного самообмана в прочности — «мы же правильные, не то что они»… Эпизод — чтобы разбудить.

Эпизод-плакат — не допускающий даже тени мысли о пошлости и банальности — потому что не бывает такой высоты искренность пошлой и банальной.

А «гулящая» девочка с сифилом… А упившийся Васька-Буза, убивающий свою собаку и пошедший крушить всё вокруг, ведь «уже всё равно»… А Фомка-Жиган, властелин изнанки мира, ради доказательства своей власти строящий бордель в лесу…

А Мустафа-Ферт — бьющая через край уверенность в своей фартовости, означающая хождение по самому краю. Максимализм самоуверенности до самоотречения. Радость жизни несущейся вперед убежденности в своей счастливой судьбе, которую ты сам же еще и еще подталкиваешь. (Когда твоё Я, твоя самость, твоя душа живет только из себя — целостная без трещин, без зазора, без тени сомнения — заполняя всё собой до целого твоего мира — мир без тебя для тебя не мыслим — ты веришь в свою удачу, потому что так устроен мир и по-другому быть не может — веришь настолько, что без колебаний кидаешь всю свою жизнь ради других, которых ты сам, самовластной волей хозяина вселенной, решаешь защищать и оберегать…)

Все эти истории и лица бьют в зрителя самой сильной правдой — правдой искренней веры художника — умеющего свою искренность не предать компромиссами и косорукостью.

Фильм-призыв. Фильм-проповедь. Фильм — гимн христианству, запретившему так себя называть.

Превознесение новых святых, новых монахов — творящих посюсторонний рай, спасающих вокруг себя малых сих, борющихся с посюстсторонними чертями…

Фильм 1931 года — м а стерская игра светом и тенью, игра эмоций и ожиданий, игра страха и надежды, игра жизнью и смертью?

— Нет! Это были не игры.

Фильм — как и эпоха, его родившая — они оттуда, где играться в игры перестало быть интересным, где игры в царя горы и игры в бисер выпали из списка сколь-нибудь стоящих занятий человека, — а вместо них разворачивалась самая серьезная что ни на есть Работа — работа оплачиваемая всей жизнью — работа над реальностью, чтобы её взнуздать и поставить на службу — чтобы она сейчас и навсегда перестала быть игрой случая, а стала гарантией непрерывно возрастающего счастья бытия человеком.

Получилось ли это у наших дедов-прадедов?

— Нет. Но ведь еще не вечер. Парижская коммуна продержалась 72 дня. Советская власть — 73 года…

Никакой порыв человеческого духа не бывает напрасным, пока живы те, кто помнит о нем и продолжает хоть в каком-то виде его.

История создания

Узнать, как снимали фильм «Путёвка в жизнь», можно из воспоминаний режиссёра-постановщика Николая Экка. Согласно отрывку из его мемуаров, посвящённому производству социальной драмы, в основу сюжета была положена реальная история основания экспериментальной школы для бывших беспризорников – организованной сотрудником ОГПУ М. С. Погребинским трудовой коммуны им. Г. Г. Ягоды. Учреждение начало свою работу в 1924 году в городке Болшево (сейчас Королёв) в Подмосковье и состояло из пятидесяти воспитанников от 13 до 17 лет.

Ликвидированная коммуна была после неожиданного ареста Г. Г. Ягоды. Коммунары были распределены по различным детским домам и интернатам. Большую часть эпизодов фильма «Путёвка в жизнь» актёры имели возможность сыграть на территории Болшевской трудовой коммуны. Отдельные кадры были сделаны в Благовещенском монастыре города Сарапул в Удмуртии. И всего лишь две сцены – бунт коммунаров и приезд беспризорников в учебное учреждение – были отсняты в с. Коломенском, расположенном возле столицы.

«Путёвка в жизнь» стала первой советской звуковой кинолентой, но при этом визуальный ряд фильма имеет несколько черт, характерных для немого кино. Лента небогата на диалоги и монологи. В ней значительно больше пояснительных надписей. Актёры фильма «Путёвка в жизнь» на экране выглядят неуклюже, так как их пантомимика и мимика типичны для немых картин. Звук к ленте записывался системой «Тагефон», которую разработал учёный-физик СССР П. Г. Тагер в 1926 году. Поэтому уже в 1957-м кино было заново озвучено. А в 1977 году полностью восстановлено на киностудии им. М. Горького.

Путевка в жизнь 1931

В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента — перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.

Снимая фильм в начале 30-х годов, авторы отодвинули действие на десятилетие. Для режиссера и сценаристов важным оказалось начало «невиданного опыта», которое острее и контрастнее позволяло раскрыть гуманистическую тему «Путевки в жизнь».

«Путевка в жизнь» (1931) стала первым не только звуковым фильмом в отечественном кино, она стала первым советским фильмом о «трудных подростках» 20-х годов. То было племя бездомных беспризорников — племя незнакомое, буйное и анархическое. Тогда господствовала одна педагогическая метода, воспетая «Педагогической поэмой» Антона Макаренко, — воспитание трудом и в коллективе. В «Путевке…» речь шла о тех, кто воспитывался в колонии. Как выяснилось, одного труда и безличного коллектива-воспитателя было недостаточно. Успех и фильма, и «методы» был тесно связан с харизмой, обаянием того, кто стоял во главе воспитательного коллектива. Как и того, кто ему противостоял. Нужен был персонифицированный Учитель — учитель с большой буквы. Таковым явился в фильме начальник колонии товарищ Сергеев.

Инициатором создания трудовых коммун для малолетних правонарушителей был председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский. 18 августа 1924 года вышел приказ административно-организационного управления ОГПУ № 185 за подписью зампреда ОГПУ Г. Г. Ягоды, давший путёвку в жизнь уникальному эксперименту по перевоспитанию малолетних правонарушителей. Так началась история Болшевской трудовой коммуны. По её образу и подобию в 1930-х годах создавались такого рода учреждения и в других городах Советского Союза. Организатором и начальником Болшевской трудовой коммуны стал Матвей Самойлович Погребинский, соратник и ближайший помощник Генриха Ягоды. Место выбрали под Москвой, в селе Костино, где размещался совхоз ВЧК, рядом со станцией Болшево.

Для того чтобы пришедшие в коммуну малолетние заключенные встретили уже налаженный распорядок, решили сначала переселить в Болшево часть детской колонии имени Розы Люксембург и дать ребятам обжиться. Первыми новоселами стали 18 беспризорников в возрасте до 16 лет. До прибытия подростков из Бутырской тюрьмы они вели себя по законам улицы. Четыре человека фактически захватили власть в коммуне и управляли остальными, более слабыми. Когда привезли 15 парней из Бутырок, все резко изменилось. Они оказались более организованными и довольно быстро прекратили анархию, взяв под свое покровительство младших беспризорников.

Процесс перевоспитания в коммуне получил название «перековка». Это было созвучно эпохе индустриализации. Поэтому соответствующее название книги М. Погребинского «Фабрика людей», в которой был обобщен опыт работы Болшевской коммуны, вовсе не имело того зловещего «оруэлловского» смысла, какой стараются сегодня приписать всей советской эпохе. «Перековаться» означало — получить как минимум семиклассное образование, приобрести профессию и начать честно трудиться. Последнее для бывших уголовников было, пожалуй, самым трудным.

«Путёвка в жизнь». Актёры первого звукового советского фильма

Социальная драма, созданная режиссёром Николаем Экком в 1931 году, заслуженно считается классикой советского кинематографа. «Путёвка в жизнь» (актёры первого плана: Н. Баталов, Й. Кырла, М. Джагофаров и М. Жаров) была с неподдельным восторгом воспринята не только отечественной аудиторией, но и зрителями всего мира. Картину приобрели для проката 26 государств. Билеты на премьерный показ раскупались в мгновение ока. Решением ЮНЕСКО фильм был причислен к десятке лучших кинолент всех времён и народов.

Любопытные факты

История любого фильма всегда богата интересными событиями и фактами. Так же случилось и с картиной «Путёвка в жизнь». Свою первую дебютную роль в фильме сыграла будущая великая актриса – Рина Зелёная. Её героиней была девица из жигановской шайки. Эта киноработа по праву может считаться одной из первых советских звуковых картин. При её монтаже использовалась наложенная на кинопленку голосовая дорожка.

информация о фильме

Николай Экк Сценаристы Александр Столпер , Николай Экк , Регина Янушкевич Василий Пронин Композитор Иван Степанов, Борис Десницкий Йыван Кырля , Михаил Джагофаров , Александр Новиков (III) , Николай Баталов , Мария Антропова , Михаил Жаров , Мария Гонта , Владимир Весновский , Регина Янушкевич , Василий Качалов , Николай Гладков , Владимир Уральский , Рина Зелёная Производство Межрабпомфильм 1 июня 1931 (СССР)Первый звуковой советский фильм.

Первые годы советской власти. Руководитель трудовой коммуны Сергеев берёт на перевоспитание детей - беспризорников.

Читайте также: