Профсоюзные путевки в ссср

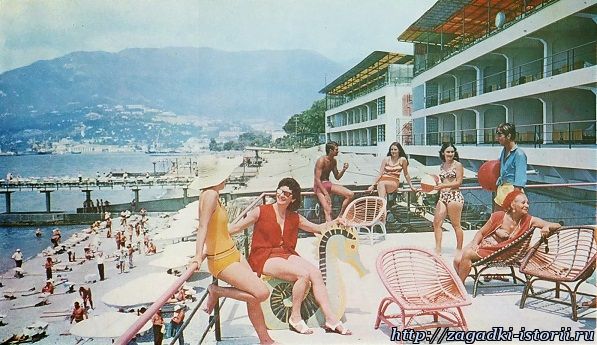

В СССР отдых граждане отдыхали за счет государства. Горняки, металлурги, строители и колхозники ежегодно миллионами отправлялись на курорты Черного моря, Кавминвод, Рижского взморья, в Трускавец, Славянск, Боржоми, на Байкал и Иссык-Куль по бесплатным путевкам.

В 1975 году в 948 профсоюзных здравницах лечились 8,3 млн тружеников, в 25 600 пионерских лагерях отдыхали 9,8 млн школьников. Часть путевок выдавалась бесплатно, большая часть — за 30% стоимости.

Профсоюзы распределяли и путевки в турпоездки. Популярностью пользовались речные круизы по Волге. Особо удачливым передовикам производства доставались даже путевки в круизы по Средиземноморью: еще в 1957 году "Интурист" арендовал два судна — "Победа" и "Грузия" — для путешествий вокруг Европы из Одессы в Ленинград (полная стоимость круиза — 600-800 руб. в зависимости от класса каюты).

Но это все хорошо выглядит в теории. На практике хороших путевок хватало далеко не на всех.

Главный миф — о том, что путевки выдавались любому работнику бесплатно в любое место и по первому требованию.

Юрий Филиппенко, бизнес-тренер из "Опоры России", в конце 1980-х работавший председателем профкома шахтоуправления имени Горького в Новошахтинске, вспоминает: "Территориальный комитет профсоюза регулярно выделял путевки, но не на самые престижные курорты. Зимой — в Сочи, Ялту, Прибалтику, Подмосковье — пожалуйста! Летом — только в местные санатории и дома отдыха. Бесплатно предлагались самые неходовые путевки на непопулярные курорты и турпоездки по СССР".

По его словам, бесплатно обычно выдавалась примерно одна путевка из десяти. Другие путевки можно было приобрести за 30% стоимости, остаток оплачивал профсоюз. Чтобы понять, как это выглядело в деньгах: путевка в санаторий "Шахтер" на 24 дня (курорт Трускавец) обходилась отдыхающему всего в 54 руб. В дом отдыха "Пухляковский" на Дону на две недели — примерно в 20 руб. Действительно недорого, с учетом того что средняя зарплата на шахте составляла 350-400 руб. в месяц.

Перед получением путевки необходимо было принести в профком справку от врача о рекомендации санаторно-курортного лечения именно в данной местности . Правда, бывали случаи, что в санатории на первом приеме врач обнаруживал другое заболевание и назначал свое лечение. "Помнится, шахтеру выдали путевку в Пятигорск для лечения последствий травмы, а у него обнаружили остеохондроз и назначили лечение. Отпуск попал на март, зато очень хорошо подлечился",— вспоминает Филиппенко. Таким образом, чтобы получить хорошую путевку, нужно было подмазать врача или начальство.

"Особое отношение было к путевкам за рубеж,— продолжает он.— В обязательном порядке — характеристика-рекомендация с подписями директора, парторга и председателя профкома. В соцстраны практически без проблем. А вот желающие поехать по турпутевке в капстрану должны были еще пройти через бюро горкома (райкома) КПСС и получить добро ".

Так что в капстраны ездили в основном высокопоставленные начальники, директора предприятий, часто с подругами. Хотя иногда выпадала удача и простым рабочим. Филиппенко вспомнил скандальный случай, когда директор одной из шахт отправил молодого горного мастера по путевке в Италию, чтобы с его женой укатить в круиз по Скандинавии. Благо в конце полугодия территориальный комитет списывал невостребованные путевки во Францию, Италию, круизы по Балтике и Средиземному морю: их придерживали для своих. Такой своеобразный блат выпал мастеру. Если он был в курсе интрижки жены, то это натуральное сутенерство.

Еще одна история из шахтерского отдыха. "Бригадир-передовик В. Г. Ткаченко захотел поехать в ГДР с женой, но ему объяснили, что эта группа специализированная, берут только шахтеров-передовиков, поэтому никаких жен! — рассказывает Филиппенко.— По приезде мне пришлось выслушать очень нелестный монолог, щедро сдобренный ненормативной лексикой: шахтеров в группе было всего пять человек! Остальная масса "передовиков" — продавцы, гинеколог с женой, автослесарь, зубной врач с подругой, заведующий детсадом, завуч музыкальной школы". Все решал блат.

Обычно местные профсоюзные деятели приходили за путевками в республиканский профсоюз с подношениями . Не взять означало обидеть. Большая часть путевок распределялась на латвийские курорты (Юрмала, Балдоне, Сигулда, Бирини, Лиепая), небольшая часть — на курорты в разных концах СССР. "Стоимость путевки в санаторий на 24 дня составляла около 100 руб., были и дороже,— говорит Павук.— В дом отдыха или пансионат на две недели — около 30-40 руб. (это полная стоимость). В пионерлагеря — около 10 руб., но обычно бесплатно. И конечно, были санатории и пансионаты разного уровня. В лучшие путевки доставались самим профсоюзным работникам. Так, пансионат "Лиелупе" (теперь отель) облюбовали сотрудники ВЦСПС".

Что же получали отдыхающие в советских пансионатах и санаториях?

По словам Филиппенко, сервис зависел от статуса учреждения. Местный (облсовпрофовский) дом отдыха мог не иметь даже туалета и душа в корпусе. Столовая могла находиться за 500 м от спального корпуса, а лечебные процедуры — в центральной городской (курортной) поликлинике.

"Лучшими были санатории 4-го управления Минздрава,— вспоминает Филиппенко.— Специальное питание, лечение, бесплатное протезирование зубов, встреча и проводы на автомобиле на вокзале или в аэропорту. Санатории "Шахтер" и "Металлург" отличались хорошим питанием, лечением, современным физиотерапевтическим оборудованием. Обязательно было несколько номеров люкс для министров, гендиректоров. А так — обычный двухместный номер с душем и туалетом, без телевизора, чистое белье, хорошая мебель. Еще в Трускавце мне запомнился подход администратора: в комнату старались селить людей примерно одного возраста, а "лиц еврейской национальности" — друг с другом независимо от возраста".

Как видим, в экономике, основанной не на свободной торговле, а на централизованном распределении благ, на низовом уровне возникали искривленные отношения "ты мне — я тебе" и наверху социальной пирамиды чаще оказывались все те же сильные мира сего, остальным перепадало по остаточному принципу . Причем в отличие от спекуляций товарами народного потребления махинации с профсоюзными путевками практически не наказывались в силу их как бы безобидности (все равно ведь рабочие и колхозники получали свои путевки, пусть и не в лучшие места и не в лучший сезон).

Как советские люди попадали в санатории и на курорты

Зато «социальные полномочия» со времен «пайков» гражданской войны множились многократно. Бесплатные путевки в детские лагеря, санатории, курорты, оздоровительно-спортивные заведения, которые стали профсоюзной собственностью после слияния с Наркомтрудом. Больничные листы на случай болезни. Декретный отпуск при рождении ребенка. Очередь на получение квартиры (покупать-продавать можно было только дом, выстроенный собственными руками на земельном участке). Очередь на приобретение автомобиля. А также самое чудесное — елки и новогодние подарки непременно с апельсинами-мандаринами и разными конфетами-печеньями, которых в иные дни уходящего года в магазинах или не бывало или были они не каждому по карману. И все советские граждане верили, будто все вот это — за счет того самого 1%, который из их зарплаты регулярно удерживает бухгалтерия.

Некоторые граждане и сейчас так думают. А те, кто уже не верит профсоюзам, уверены, что все эти прелести людям теперь обеспечивает государство.

Все знают, что «больничные» и «декретные» выплачиваются из Фонда социального страхования (ФСС). Но почти никто не знает, что он сам заработал себе эти пособия, а не государство его одаривает.

Мало кто из граждан в курсе, что фирма, где он работает, каждый месяц, выплачивая ему зарплату, обязана отчислять еще и определенную Налоговым кодексом сумму в ФСС на случай, если этот гражданин заболеет или в его семье появится ребенок. Мало кто в курсе, что точно такие же платежи за каждого своего работника фирма перечисляет еще в Фонд обязательного медицинского страхования, за счет которого каждый потом и лечится, если заболел. Точнее, должен лечиться. Пенсионный фонд пополняется за счет таких же платежей, которые фирма ежемесячно фактически откладывает каждому своему работнику на старость.

Профсоюзные путевки в СССР: как восстанавливали здоровье советские граждане

Сегодня у многих есть возможность выбрать отдых на самых различных спа-курортах любой точки мира. А вот у советских людей такого огромного выбора не было. Советские труженики получали профсоюзные путевки в СССР со многими как приятными, так и не очень бонусами. Что же ожидало их в санаториях кроме грязевых ванн и утренней зарядки?

Задача национального масштаба

В Советском Союзе отдых считался задачей, которая должна была выполняться на общегосударственном уровне. Ведь в то время таких гостиниц, как сегодня, не было. И граждан направляли в санатории, чтобы они восстановили здоровье после трудового года.

Массовое строительство санаториев началось с приходом к власти большевиков. В соответствии с Директом Совета наркомов «О лечебных местностях общегосударственного значения», который был издан в 1919-м году, огромные особняки богатых людей стали перестраивать под о здоровительные учреждения. И уже зимой 1921-го года на территории Крыма было открыто девять санаториев. С каждым годом их было все больше, а к середине семидесятых годов в СССР функционировало больше тысячи здравниц.

Как отношение к наемному труду влияет на экономику

Но просветить на этот счет россиян не удается пока никому, включая профсоюзы, несмотря на то, что страна почти 30 лет назад вернулась в рынок. И это при том, что советские профсоюзы начали приспосабливаться к рынку раньше, чем экономика — к конкуренции, а политика — к многопартийности. Первые акции протеста прогремели на всю страну в 1989 года, когда в Москве открылся первый съезд народных депутатов, впервые избранных в СССР хоть с какой-то альтернативой. Протестовали шахтеры Воркуты, недовольные падением доходов. Они стали ядром Независимого профсоюза горняков, который объявил себя вне «школы коммунизма» ВЦСПС. Затем протесты начались в Кузбассе. Донбассе. Шахтеры успели потребовать отмены 6-й статьи советской Конституции раньше, чем это сделали народные депутаты, которые согласились на это в 1990 году. А в марте того года все советские профсоюзы России объявили независимость от марксизма-ленинизма, назвались Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и после развала СССР стали самым многочисленным профцентром страны. После этого «независимые» профсоюзы образца 1989 года стали называть себя «альтернативными», чтобы их не путали с «независимыми» из ФНПР.

Возвращались в рынок профсоюзы теми же шагами, что и вся страна. Разборки-терки, директора-олигархи, приватизация-рейдерство, забастовки-дефолт и прочие реалии 1990-х. Альтернативные профсоюзы взялись за трудовые отношения с конкретным работодателем, получив соответствующие рекомендации, в частности, от американских профсоюзов. К примеру, требуют водители пассажирских автобусов повышения зарплаты от директора городского автопарка, а тот слушать ничего не желает. Профсоюз подает коллективную жалобу в суд, а по закону при рассмотрении такой жалобы явиться в суд вправе весь коллектив. Все водители запасаются повестками в суд и за день до процесса предупреждают директора, что будут отсутствовать по уважительной причине. К середине рабочего дня директор понимает, что завтра из его парка в рейс не выйдет ни один автобус. К концу рабочего дня он соглашается с требованиями профсоюза, и суд отменяется.

Бывало, профсоюзных лидеров использовали «втемную». В начале 90-х с помощью их протестов добивались такой приватизации, при которой предприятие доставалось «нужному хозяину». А позже — для рейдерских захватов.

А на фоне всероссийских акций решались проблемы иного масштаба. «Рельсовая война» шахтеров Кузбасса (1998 год) заметно усилила позиции кемеровской администрации при тогда еще новом губернаторе Амане Тулееве. А по ходу «сидения шахтеров» из НПГ на Горбатом мосту у Белого дома (тоже 1998 год) отношения между собой выясняли олигархические группировки. Один из итогов того выяснения — отставка правительства Сергея Кириенко.

Уже к середине 1990-х в стране сложилась новые профцентры помимо ФНПР. Это СОЦПРОФ, Конфедерация труда России. В «нулевые» появился Межрегиональный профсоюз «Рабочая альтернатива» (МПРА). «Альтернативные» профсоюзы пытались и пытаются конкурировать с «независимыми» так, как конкурировали когда-то между собой дореволюционные профсоюзы. Тем более, что закон позволил создавать профсоюз из трех человек и без всякой регистрации в органах юстиции. Но в мире многое поменялось. Профсоюзы во всех странах стали крупными, централизованными и состоятельными. Кассы взаимопомощи, которые в XIX веке создавались, чтобы платить зарплату рабочим во время забастовки, превратились в профсоюзные фонды, которые уже давно работают как инвестиционные. Из отечественных профцентров схожа с ними только ФНПР по численности, по сети организаций, по собственности. ФНПР никто не лишил той части гостиниц, здравниц, клубов и спортивных комплексов, которую она унаследовала от ВЦСПС. А все имущество советских профсоюзов в ценах 1987 года оценивалось в 9 млрд руб.

Отличие же самого крупного профцентра России от зарубежного аналога в том, что зарубежный укрупнялся и централизовался вслед за развитием рынка. В России же 1990 года рынка не было, а профсоюзы уже были. Впрочем, ФНПР, в организациях которой сейчас состоят 95% всех членов профсоюзов страны, тоже вынуждена был меняться. «Независимые» с подачи, в частности, английских профсоюзов стали постигать «трипартизм» — «социальное партнерство трех сторон: наемных работников, работодателей и власти». На федеральном уровне создана трехсторонняя комиссии, которая каждый год подписывает генеральном соглашение, в котором урегулированы все нюансы трудовых отношений на ближайший год. Правда, работодатели появились не сразу, так как при советской власти руководители предприятий тоже состояли в профсоюзах. Исключать их из своих рядов ФНПР пришлось почти все 90-е годы. Сейчас в стране есть и объединения работодателей — РСПП (крупный бизнес), «Деловая Россия» (средний), «Опора России» (малый бизнес).

Комфорт не для всех

Что касается условий проживания в советских санаториях, то для простых граждан они оставляли желать лучшего. Комнаты больше напоминали палаты, в которые заселяли по два-три человека. Туалет и душ мог быть один на весь этаж. Белье часто выдавалось разорванное, а обслуживающий персонал имел привычку хамить.

Зато в абсолютном комфорте отдыхали руководители предприятий, знаменитости и члены политбюро. В их комнатах было все на и высшем уровне: удобства в номере, новое постельное и вежливый обслуживающий персонал.

Почему вместо безработицы боролись с безработными

«Пиво только членам профсоюза!» — это не прикол, который Ильф и Петров специально придумали для своего романа «12 стульев». Сначала большевики подняли рейтинг своих профсоюзов через раздачу пайков, а потом на паек (или иное благо, включая пиво) мог уже рассчитывать только тот, кто вступит в нужный профсоюз.

Противостоять этому политически было некому: с 1920 года в стране установилась однопартийная система с монополией на все и вся за единственной партией большевиков (с 1952 года — КПСС).

О какой независимости могла быть речь, если профсоюзы — это защитники экономических интересов трудящихся, а советская власть — это власть трудящихся. В такой логике профсоюзы подлежали огосударствлению, что и было сделано в 1933 году, когда власть объединила ВЦСПС и Наркомтруд (Народный комиссариат труда — так тогда назывались министерства). Сейчас сказали бы, что государство делегировало все свои социальные полномочия общественной организации. На самом деле, иерархическая пирамида государства вобрала в себя общественную организацию, которая, впрочем, и сама уже к этому моменту отстроилась в пирамиду.

Прежние «профессиональный» и «отраслевой» принципы были вытеснены «производственным»: одно предприятие — один профсоюз. Если ты работаешь на металлургическом комбинате, то ты должен быть членом профсоюза этого комбината, который входит в профсоюз металлургов. И не важно, кем ты там работаешь: литейщиком, директором комбината, его секретаршей или шофером его персонального автомобиля. Если шофер увольнялся с комбината и нанимался возить главного редактора какой-нибудь газеты, он автоматически становился членом профсоюза работников культуры, куда были приписаны все журналисты.

Единственный на всю страну профсоюз металлургов, единственный профсоюз шахтеров, единственный для работников культуры и т.д. и все — единственные.

Членом профсоюза становился каждый советский человек, окончивший школу, даже студент. И никто его не спрашивал, хочет ли он этого. Устроился на работу — давай фотографию и получи билет члена профсоюза, на каждой страничке которого написано: «профсоюзы — школа коммунизма».

А профсоюзный взнос (1% от зарплаты) каждый месяц будет удерживать с тебя бухгалтерия. Это сейчас в профсоюзах состоят не более 25 млн россиян из 72 млн работающего населения.

«Цеховой» принцип, на котором держались горизонтальные связи, и вовсе стал диковинным. Его заменил «территориальный». В масштабах области деятельность всех имеющихся в ней профсоюзов курировал областной совет профсоюзов, который входил в республиканский совет, управлявший профсоюзами на территории конкретной советской республики. А республиканские советы входили в ВЦСПС, с которого все и началось в 1918 году.

Любую организацию власть может отстроить сверху, если на самом нижнем уровне создать структуры, параллельные тем, что уже действуют, даже если они эффективны. Нужно только, чтобы власть создала такие условия, при которых эффективными выглядели лишь ею созданные структуры. По этой же технологии большевики отстроили свою партию, структуры которой «сверху до низу» формально дублировали госаппарат, но, на самом деле, подменяли его, принимая 70 лет все судьбоносные для страны решения. По этой же технологии был отстроен «сверху до низу» комсомол да и все иные мыслимые общественные организации, став для единственной партии «приводными ремнями», как назвал их лидер большевиков Владимир Ленин. В таких конструкциях нет и не может быть горизонтальных связей, которые гарантируют живучесть и эффективность всему гражданскому сектору. Большевики их ликвидировали, поскольку горизонтальные связи не поддаются контролю сверху.

В то же время советская власть провозглашала для профсоюзов «широкие полномочия в политической, экономической и социальной жизни страны». Одна повсеместная демонстрация в год с песнями, плясками и водкой — на 1 мая перед трибуной (в Москве — перед мавзолеем Ленина), на которую поднялись руководители партии и государства (города, района, села). Еще одну ежегодную демонстрацию устраивали совместно профсоюзы и партия в день ее революции 7 ноября. Вот и все «политические полномочия». Устроить еще какую-нибудь демонстрацию, митинг или хотя бы пикет в знак протеста — такое не могло прийти в голову ни одному советскому человеку.

«Экономические полномочия» профсоюзов не выходили за рамки заключения договоров с дирекцией о выполнение планов, вытекавших из решений партии, а также об их перевыполнении. Все что намечалось к выпуску сверх плана, называлось «социалистическим обязательством», выполнение которого должны были добиваться профсоюзы. Забастовки еще в 1930-е годы стали уголовно наказуемы. Правда, зарплату людям рабочих профессий в советские времена всегда платили высокую. Когда любимый сатирик страны Аркадий Райкин потешался над «простым инженером», получавшим 120 руб., работягам платили до 400 руб. Самым высоко оплачиваемым в СССР был труд шахтеров.

Действительно ли путевки в СССР были бесплатными?

Очень многие любят вспоминать положительные моменты из жизни в СССР. Часто приводят в пример бесплатные путевки, которые, якобы были доступны всему населению.

Действительно ли это было так и с какими трудностями сталкивались люди, при получении таких путевок?

Согласно постановлению Президиума ВЦСПС от 1948 года — 20% всех путевок в санатории, профилактории и турбазы и 10% путевок в дома отдыха выдаются профкомами за счет средств государственного бюджета и социального страхования бесплатно, остальные - со взиманием 30% их стоимости.

Первое что можно заметить — только 30% всех путевок были бесплатными. Остальные предоставлялись за 30% от стоимости.

Лечение детей в специализированных санаториях для половины пациентов было полностью бесплатным , для остальных требовалось оплатить 20 % стоимости путёвки.

Распределение путёвок осуществлялось через профсоюзы, учитывавшие личный вклад каждого работника, состояние его здоровья и семейное положение при принятии решения. Как правило бесплатные или льготные путевки в санатории, дома отдыха, турбазы, профилактории выдавались в первую очередь инвалидам Великой Отечественной войны и труда, передовикам и новаторам производства, кормящим и одиноким матерям, донорам и подросткам.

На первый взгляд такая ситуация может показаться очень положительной. Даже если учесть, что 70% количества путевок были платные, получателю путевки нужно было покрыть только лишь меньшую часть стоимости. Но чтобы получить даже такую путевку, нужно было вставать в очередь или договариваться по линии профсоюза. Всегда было так, что количества путевок на всех не хватало. Зачастую, профсоюзы получали путевки в другие дома отдыха или санатории и в неудобное время, которое не попадало на время отпуска человека, ждущего эту путевку. Часто такие "свободные" путевки уходили случайным людям, а ожидающие оставались ни с чем.

К тому же бывали ситуации, когда путевку в санаторий, на лечение получал только один человек из семьи, а остальные вынуждены были отдыхать дикарем. Представляете: условно глава семейства, отдыхает в санатории, а супруга с ребенком — в съемной комнате, где-нибудь у частника, дикарем, а встречаются только на пляже или во время вечернего променада. Я слышал даже такие истории. Это конечно очень не удобно.

А вокруг заграничных путевок в страны Варшавского договора происходили настоящие "баталии". Люди шли на разные ухищрения, чтобы получить заветную путевку за границу, либо они доставались "по-знакомству" и "по блату". Мне рассказывали как одна из сотрудниц предприятия, не получившая долгожданную путевку в ГДР рыдала несколько дней от досады (путевка ушла другому человеку).

Большинство граждан СССР, несмотря на наличие бесплатных профсоюзных путевок, вынуждены были отдыхать дикарями. Любой самостоятельный отдых в СССР назывался — отдыхать дикарем. Как это было, очень хорошо показано в фильме "Будьте моим мужем", где в главной роли снимался Андрей Миронов. Съемное жилье и номера нужно было искать только по месту. Ни о каком раннем бронировании не могло быть и речи.

Источник - Яндекс картинки Источник - Яндекс картинкиЕсли объективно сравнить возможности туристического отдыха во времена СССР и в наше время, окажется, что сейчас граждане могут позволить себе значительно больше.

Не нужно стоять в очередях за получением путевки. Сейчас существует огромный выбор различных санаториев, домов отдыха, отелей или бюджетных "гестхаусов" на любой кошелек. Человек может воспользоваться услугами турфирмы или организовать себе отдых в любом санатории или отеле самостоятельно через интернет.

К тому же, любой работающий человек может позволить себе и своей семье туристический тур не только на российские курорты, но также в некоторые зарубежные страны. Не секрет, что отдохнуть в Египте, Турции или Вьетнаме зачастую выходит дешевле, чем на курортах Краснодарского края или в Крыму.

Зачем приводить в пример бесплатные путевки СССР, когда сегодня туристические путешествия доступны любому работающему гражданину.

Фото Vidar Nordli-Mathisen (Unsplash) Фото Vidar Nordli-Mathisen (Unsplash)Кроме того, в 2007 году Федерация независимых профсоюзов России возродила практику предоставления профсоюзных путёвок, только теперь уполномоченная Федерацией компания «Профкурорт» предлагает клиентам заплатить не 20 %, а 80 % коммерческой цены путёвки, декларируя, что предоставляемую ею скидку можно получить не раз в год, а чаще, и не только для себя, но и для членов семьи.

Старые мехи «школы коммунизма»

Из всех скреп, которые соорудила под себя Советская власть, пережить ее сумели только советские профсоюзы. В отличие от «рулевой партии» и ее «боевого резерва — комсомола», они сохранили после развала СССР и себя и все, что обрели за годы его существования. Должности, собственность, офисы, сеть организаций, банковские счета, статус в международных структурах — все это унаследовала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), став в масштабах страны правопреемницей ВЦСПС (Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ / купить фото

Причем, добились этого профбоссы абсолютно безболезненно, отказавшись от марксистско-ленинской идеологии крайне вовремя — в начале 1990 года, то есть, не дожидаясь, пока их к этому принудят. И с тех пор историю свою российские профсоюзы отсчитывают с 1905 года — с момента появления первых союзов рабочих в царской России. Между тем, 100 лет назад именно в эти дни завершал работу I съезд профсоюзов России, заседавший в Петрограде с 20 по 27 января (7-14 января по старому стилю) 1918 года. Этот юбилей теперь не отмечает даже КПРФ, считающая себя наследницей большевиков, созвавших тогда съезд. Уж слишком это событие неприметно на фоне разгона Учредительного Собрания, учиненного большевиками 19 (6) января. А накануне 18 (5) января Красная гвардия разогнала манифестацию в поддержку Учредительного собрания. Но как выяснится позже, съезд станет крайне значимым для управленческого арсенала большевиков и роковым для судьбы отечественного гражданского сектора.

Большевики не были популярны в профсоюзной среде, а с ней к февралю 1917 уже нельзя было не считаться. За первые 12 лет, прошедших после царского разрешения на существование, российские профсоюзы разрозненных предприятий успели наладить связи внутри отраслей. К примеру, «Викжель» (Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников), начившийся с профсоюза паровозных бригад, вокруг которого объединились профсоюзы других рабочих, связанных с железной дорогой. Вершиной рабочей самоорганизации можно считать профсоюз металлистов, который объединял по цеховому принципу всех, кто имел дело с металлом: от металлургов до жестянщиков. Иными словами, в российском рабочем движении к февралю 1917 года через профсоюзы сложились прочные и разветвленные горизонтальные связи.

И большевики в них не вписались. В профсоюзах популярны были меньшевики и эсеры. А «Викжель» стал фактически центром противостояния большевикам после октябрьского переворота, не признавал большевистского правительства — Совета народных комиссаров и требовал «однородного социалистического правительства» из представителей всех левых партий. Поэтому на большевистский съезд, который учредил ВЦСПС, прибыли делегаты лишь от 162 профсоюзов, тогда как в стране их насчитывалось более 2000. Сейчас такой съезд, наверняка, назвали бы непредставительным и нелегитимным.

Но 100 лет назад правила были другие: учреждай, ради бога, какой угодно всероссийский центр, а потом попробуй стань им. Такую логику диктовал рынок.

Если какая-то группа рабочих, назвавшись профсоюзом, добилась каких-либо уступок от хозяина завода (повышение зарплаты, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда, его безопасности и др.), то к этой группе присоединяются другие заводчане – и профсоюз численно разрастается, укрепляя за счет этого свои позиции в дальнейших переговорах с хозяином. Но если появляется другая группа рабочих, которая способна выбить из хозяина еще больше уступок, то симпатии заводчан перетекают к ней — и она, будучи еще одним профсоюзом, становится более влиятельной. В такой конкуренции и складывались профсоюзы повсюду (в России и других странах).

Профсоюзные путевки

На санатории был больше всего был богат юг Советского Союза — Краснодарский край, Украина, Киргизия, Абхазия, а также Рижское взморье, Горный Алтай и Байкал.

Советские санатории были двух типов — одни функционировали от предприятий, а вторые — всесоюзные здравницы. Причем вторые отличались гораздо лучшими условиями проживания. В них и путевки достать было намного сложнее. Они распределялись Всесоюзным центральным органом профсоюзов и достать их было намного сложнее, так как желающих заполучить их было гораздо больше, чем самих путевок. Поэтому для того, чтобы их достать, подключали всевозможные знакомства, связи, уговоры и взятки.

Обычно путевки в санатории были бесплатными или оплачивались сотрудниками в размере от десяти до тридцати процентов от их стоимости. Бесплатно отдыхали только ветераны войны и труда, пенсионеры и матери-одиночки.

Также в качестве премии путевки выдавали за какие-то значимые трудовые заслуги, или трудящийся, предоставив медицинскую справку, сам просил дать путевку на лечение. Как рассказывала работница одного из заводов Елена Быкова, она приносила на работу справку от врача о том, что у нее больные почки. Ее заявка шла в профком, где и формировали списки людей, которые нуждаются в лечении в санатории. Путевку женщине давали, но она оплачивала только десять процентов ее стоимости и дорогу.

Еще одна работница — Марина Кучерова болела много лет псориазом. Предприятие, на котором она работала, постоянно отправляло женщину на лечение и оплачивало ей как путевку, так и дорогу.

По словам замруководителя «Курортов Осетии» Ларисы Рязановой, часто тружеников перед лечением в санатории диагностировали. Лечение и все необходимые процедуры назначались по результатам полного обследования.

Таким образом, санатории делали грандиозный вклад в лечение граждан Советского Союза. И если сегодня отпуск большинства россиян составляет две-три недели, то в СССР люди получали путевки в санаторий как минимум на двадцать четыре дня и максимум на пятьдесят два дня. Во время пребывания в санатории лечили заболевания органов пищеварения, кровообращения, нервной, мочеполовой системы, обмена веществ, почек и т.д. Дольше всего в санаториях находились люди с травмами спинного мозга.

Бесплатное счастье

Лечебные местности

И все же советская власть озаботилась здоровьем трудящихся еще раньше, чем покончила с контрреволюцией. 4 апреля 1919 года Ленин подписал декрет «О лечебных местностях общегосударственного значения», а 21 декабря 1920 года вышел декрет Совнаркома «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». Все последующие годы в СССР планомерно развивали санаторно-курортные учреждения - детские, туберкулезные, бальнеологические, климатические, грязелечебные и т.п.

В 1960 году большинство санаториев, пансионатов и турбаз перешло в управление профсоюзов. Путевки туда стали распределять профсоюзные комитеты разного уровня. В 1975 году в 948 профсоюзных здравницах лечились более 8 миллионов тружеников, а в 25 600 пионерских лагерях отдыхали без малого 10 миллионов школьников. Часть путевок выдавалась бесплатно, часть - примерно за 30% реальной стоимости. Профсоюзы распределяли и путевки в туристические поездки по стране. Большой популярностью пользовались круизы на теплоходах по Черному морю, речные круизы по Волге, Днепру, рекам и озерам Северо-Запада. Излюбленным видом двухдневного отдыха ленинградцев были водные поездки на живописные острова Валаамского архипелага в Ладожском озере. В начале 1960-х годов родились и быстро получили признание народа туристские поезда. Составленные из относительно комфортабельных купейных вагонов и пары вагонов-ресторанов, разъезжали они в течение 1-3 недель почти по всему Союзу. Стартуя из Москвы, Ленинграда, Горького, Новосибирска и других крупных городов, они доставляли туристов на Украину, в прибалтийские и закавказские республики, колесили по знаменитому «Золотому кольцу» России, знакомили жителей провинции со столицей. Одному из авторов настоящей статьи, обычно предпочитающему «дикий» отдых, в октябре-ноябре 1966 года довелось провести отпуск на туристском поезде «Ленинградец», в течение 3 недель пробежавшем все 5 среднеазиатских советских республик. Это было незабываемое путешествие. Организация, питание туристов, экскурсии, включая поездки в Медео, на Иссык-Куль, в отроги Памира и т.п., - все было на высоте. На длинных перегонах массовики-затейники не давали пассажирам скучать, устраивая для них тематические викторины, межвагонные конкурсы песни и иные нехитрые развлечения. На финальной стадии маршрута, когда всем хотелось на прощание запастись привлекательными плодами азиатских базаров, с большим успехом прошел конкурс на самый большой арбуз. И автор был горд, заняв место в пятерке победителей с результатом в 25 килограммов.

Заглянуть за бугор

Особо удачливым передовикам производства, а также тем, кто стоял поближе к профсоюзным боссам (некоторые из которых мнили себя «королями»), доставались даже путевки на морские круизы по Средиземноморью. Еще в 1957 году «Интурист» арендовал два судна - «Победа» и «Грузия» - для путешествий вокруг Европы из Одессы в Ленинград. Полная стоимость круиза (600-800 рублей в зависимости от класса каюты) в большой степени дотировалась профсоюзом. Кстати, «Победа» стала прототипом киношного теплохода «Михаил Светлов», на котором вез свой драгоценный загипсованный груз Семен Семеныч Горбунков - главный герой «Бриллиантовой руки».

Подобные круизы сопровождались заходами в зарубежные порты, причем преимущественно стран капиталистических, то есть по определению недружественных, а то и враждебных в отношении страны победившего социализма. Поэтому оказаться в числе счастливчиков - участников круиза было несравненно сложнее, чем, например, попутешествовать по Волге или на туристском поезде. Вообще, все, что было связано с пересечением границы СССР, сопровождалось особым ритуальным действом.

В лучшем случае для начала предлагалось (точнее, разрешалось) посетить страну из числа так называемых стран народной демократии. Чаще всего это была Болгария. Помните: «Курица - не птица, Болгария - не заграница» (слова народные)? Повыше котировались ГДР и Венгрия. На пределе возможного стояла Югославия - некое наполовину наше, наполовину не наше, то ли демократическое, то ли капиталистическое государство (сочетание того и другого в одном флаконе считалось в СССР невозможным). Только после нескольких поездок к «демократам», прошедших при безупречном поведении туриста, можно было «замахнуться» на капиталистов - например, Италию или Францию, где были традиционно крепки позиции местных компартий.

Однако мы сильно забежали вперед: что там Италия - чтобы поехать в ту же скромную Болгарию, нужно было представить справку о состоянии здоровья и подписанную так называемым «треугольником» (начальник, парторг, профорг), а для молодежи - еще и комсоргом, характеристику с неизменными словами «морально устойчив, политически грамотен». После этого претенденту открывалась дорога. нет, еще не за границу, а на райкомовскую комиссию, где его поджидали 34 большевика ленинского призыва. Их задачей было выяснить уровень познаний будущего туриста по части партийных съездов за последние лет 30 и задать каверзный вопрос: «А чего Вы, собственно, не видели в этой загранице?» Таким тернистым был путь советского туриста за рубеж, зато путевка (если ее все же удавалось заполучить) была дешевой. Наша коллега по работе в 1982 году не смогла съездить в отпуск в Болгарию, потому что за полгода до этого продала кому-то из приятельниц свои джинсы. Бдительный комсорг это засек, назвал ее фарцовщицей и рекомендации не дал.

Путевки в отечественные санатории и дома отдыха далеко не всегда были бесплатными: если верить статистике, то 1 из 10. Правда, за остальные 9 профсоюз брал на себя от 30 до 90% стоимости. Совсем бесплатные доставались претендентам с невысоким уровнем доходов, но зато с богатым букетом заболеваний.

Один из бывших шахтеров, в конце 1980-х работавший председателем профкома шахтоуправления, вспоминает: «Территориальный комитет профсоюза регулярно «выделял путевки, но не на самые престижные курорты. В Сочи, Ялту, Прибалтику, Подмосковье зимой - пожалуйста! Летом - только в местные санатории и дома отдыха. Бесплатно предлагались самые неходовые путевки на непопулярные курорты, на поездки по СССР».

Своя база

Он подтверждает статистику: если не досталась бесплатная путевка, ее можно было приобрести за 30% стоимости, остаток оплачивал профсоюз. Конкретно это выглядело так: 24-дневная путевка в санаторий «Шахтер» (в Трускавце) обходилась отдыхающему всего в 54 рубля, двухнедельная в дом отдыха «Пухляковский», что на Дону, - примерно в 20 рублей. Совсем недорого, если учесть, что зарплата шахтера составляла 350-400 рублей в месяц (раза в 2-3 превышая среднюю по стране).

Многие крупные заводы и НИИ создавали хозрасчетным способом (то есть за счет отчислений от собственной прибыли) базы отдыха для своих работников и пионерские лагеря для их детей. Чаще они располагались в прилегающей к предприятию области, но иногда и где-нибудь на берегах Черного моря. Широко известен и очень любим трудящимися был пансионат «Нева», построенный в Сочи для собственных нужд Ленинградским оптико-механическим объединением (ЛОМО). Наряду с этим ЛОМО располагало прекрасной базой отдыха и пионерским лагерем в Тарасовке на Карельском перешейке. Получить путевку сюда трудящиеся объединения могли за символическую цену.

В итоге забота об отдыхе трудящихся осталось в памяти светлым пятном на общем фоне эпохи развитого социализма.

Как мы будем жить при суперкапитализме

ФНПР тоже включилась в конкуренцию с «альтернативными». Так, в 2001 году при принятии нового Трудового кодекса ФНПР пролоббировала норму, по которой хозяин предприятия вправе заключать коллективный договор только с тем профсоюзом, в котором состоят не менее половины работников. Антимонопольная служба каких-либо претензий в этой норме пока не предъявляла. Но закрепив законодательно свое преимущество, ФНПР лишь усилила позиции работодателей.

А позиции власти в российских условиях всегда сильны. Потому минимальный размер оплаты труда в России можно поднять до уровня прожиточного минимума только по инициативе президента. И «альтернативные», и «независимые» профсоюзы бессильны были добиться этого даже в «тучные нулевые». Впрочем, у этого бессилия иная причина. За годы, отнятые «школой коммунизма», российский наемный работник усвоил: при хронической нехватке денег нужно искать вторую работу, а если позволят силы – то и третью. Протестовать и требовать повышения зарплаты — это «не наша традиция». В итоге нынешний профсоюзный деятель, который по определению защитник интересов наемных работников, больше похож на «слугу трех господ»: то работника, то работодателя, то власти.

И статус этот может изменить, похоже, лишь одно из трех событий. Кризис экономики, как в 1989 году. Смена власти, как в 1917 году. Или смена персоны у власти, как это происходит в рыночных странах, где персоны меняются каждые два срока подряд. Пока среди доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина значатся президент РСПП Александр Шохин и председатель ФНПР Михаил Шмаков.

А тяга к параллельным структурам и централизации, сработавшая 100 лет назад, стала, кажется, с тех пор ментальной. Рядом с законодательным органом - Госдумой вырастает Общественная палата, инспектирующая законопроекты. К представительным полномочиям парламента не прочь присоединиться Народный фронт. Да и обсуждаемый сейчас законопроект о волонтерстве избежал статей о центральном и прочих «сверху до низу» советов только потому, что гражданский сектор в последние 30 лет тоже адаптировался к рыночным условиям

Никаких очередей и дефицита

Следует отметить, что в санатории люди начинали лечение с приема у врача, который изучал справки, выслушивал вновь прибывшего человека и расписывал ему лечение — назначал ингаляции, ванны, душ Шарко, минеральные воды, зарядку.

К тому же проходящие лечение в санаториях имели возможность расширить свой кругозор: ходили на лекции, концерты популярных исполнителей, принимали участие в шахматно-шашечных турнирах, ходили на танцы и вечера художественной самодеятельности.

Не было речи и о том, что чего-то не хватает на столах — в советских санаториях всегда было обилие всевозможных блюд. И никакого дефицита и очередей. Более того, для каждого человека, находящегося в санатории, питание подбиралось индивидуально. Были и диетические столы, например, для людей с заболеваниями пищеварительной системы, сердечников и т.д.

Как рассказала Елена Быкова, в санатории на столах было все, чего душа пожелает: ветчина, отварное, тушеное, жареное мясо, рыба, творог, овощи и фрукты, кондитерские изделия и еще очень много всего. Единственное, что было под запретом, — это алкоголь. Однако это табу нарушали практически всегда, особенно в санаториях на юге страны, где были вкусные вина. Распивали вино в комнатах, чтобы никто не увидел.

Нарушением правил отдыхающие вызывали гнев администрации санатория. На руки в конце пребывания в здравнице выдавали документ, в котором могли поставить отметку о нарушении режима. В таком случае путевку нарушителю уже никогда не давали.

Также нарушениями режима считалось купание в бассейне или море ночью, посиделки в чужих комнатах, особенно мужчин у женщин, и наоборот. Поэтому холостые отдыхающие часто напоминали перепуганных пионеров: они сбегали на тайные свидания, поджидали понравившуюся пассию в ночном парке и т.д.

Читайте также: