Мустафа путевка в жизнь

В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента — перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.

Снимая фильм в начале 30-х годов, авторы отодвинули действие на десятилетие. Для режиссера и сценаристов важным оказалось начало «невиданного опыта», которое острее и контрастнее позволяло раскрыть гуманистическую тему «Путевки в жизнь».

«Путевка в жизнь» (1931) стала первым не только звуковым фильмом в отечественном кино, она стала первым советским фильмом о «трудных подростках» 20-х годов. То было племя бездомных беспризорников — племя незнакомое, буйное и анархическое. Тогда господствовала одна педагогическая метода, воспетая «Педагогической поэмой» Антона Макаренко, — воспитание трудом и в коллективе. В «Путевке…» речь шла о тех, кто воспитывался в колонии. Как выяснилось, одного труда и безличного коллектива-воспитателя было недостаточно. Успех и фильма, и «методы» был тесно связан с харизмой, обаянием того, кто стоял во главе воспитательного коллектива. Как и того, кто ему противостоял. Нужен был персонифицированный Учитель — учитель с большой буквы. Таковым явился в фильме начальник колонии товарищ Сергеев.

Инициатором создания трудовых коммун для малолетних правонарушителей был председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский. 18 августа 1924 года вышел приказ административно-организационного управления ОГПУ № 185 за подписью зампреда ОГПУ Г. Г. Ягоды, давший путёвку в жизнь уникальному эксперименту по перевоспитанию малолетних правонарушителей. Так началась история Болшевской трудовой коммуны. По её образу и подобию в 1930-х годах создавались такого рода учреждения и в других городах Советского Союза. Организатором и начальником Болшевской трудовой коммуны стал Матвей Самойлович Погребинский, соратник и ближайший помощник Генриха Ягоды. Место выбрали под Москвой, в селе Костино, где размещался совхоз ВЧК, рядом со станцией Болшево.

Для того чтобы пришедшие в коммуну малолетние заключенные встретили уже налаженный распорядок, решили сначала переселить в Болшево часть детской колонии имени Розы Люксембург и дать ребятам обжиться. Первыми новоселами стали 18 беспризорников в возрасте до 16 лет. До прибытия подростков из Бутырской тюрьмы они вели себя по законам улицы. Четыре человека фактически захватили власть в коммуне и управляли остальными, более слабыми. Когда привезли 15 парней из Бутырок, все резко изменилось. Они оказались более организованными и довольно быстро прекратили анархию, взяв под свое покровительство младших беспризорников.

Процесс перевоспитания в коммуне получил название «перековка». Это было созвучно эпохе индустриализации. Поэтому соответствующее название книги М. Погребинского «Фабрика людей», в которой был обобщен опыт работы Болшевской коммуны, вовсе не имело того зловещего «оруэлловского» смысла, какой стараются сегодня приписать всей советской эпохе. «Перековаться» означало — получить как минимум семиклассное образование, приобрести профессию и начать честно трудиться. Последнее для бывших уголовников было, пожалуй, самым трудным.

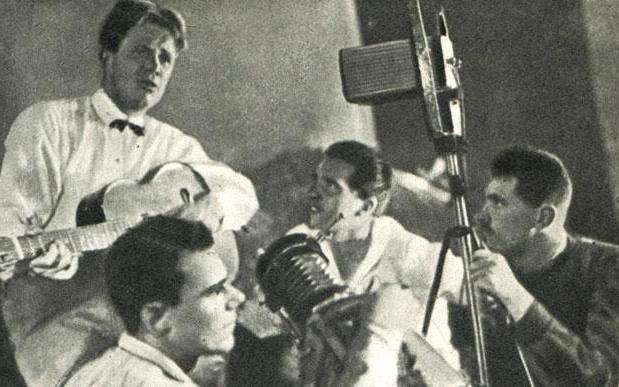

татарин Мустафа в фильме "Путевка в жизнь"

«Путевка в жизнь» - первый звуковой советский фильм (1931).

В центре фильма — мальчишки-беспризорники, оставшиеся после гражданской войны сиротами. Они прятались в подвалах Москвы, жили бандами и воровали… Как бороться с этим злом? Как уберечь подростков от тлетворного влияния улицы? Решено было создать трудовую колонию — это не тюрьма, а скорее общежитие, где все построено на доверии. Руководителя колонии сыграл актер Московского художественного театра Николай Баталов. Он зовет бездомных к себе и предлагает им начать стройку ветки железной дороги. Этот человек в длинной шинели и папахе набекрень доверяет ребятам во всем. И вот начинается у них новая жизнь на новом месте. И лица бывших воришек освещаются счастливой улыбкой…

Один из героев — татарин Мустафа, по кличке Ферт, едет по дороге на дрезине и поет песню. И вдруг раздается выстрел. Мустафу убивает главарь воровской банды Жиган. Мустафа падает, и наступает тишина. Только кузнечики трещат в траве возле его тела. Это самые сильные и трагические кадры «Путевки в жизнь». Только встал человек на ноги, только начал трудиться как все — и вот его уже нет.

После выхода на экраны этого фильма сразу появилась такая песня:

- Полезная рецензия?

пожаловаться наспойлер? - Да / Нет

- 10 / 1

- тип рецензии:

- Полезная рецензия?

пожаловаться наспойлер? - Да / Нет

- 12 / 7

- тип рецензии:

- Мустафу «Ферта» воплотил на экране марийский советский поэт и актёр Йыван Кырла. После съёмок в «Путёвке в жизнь» он принимал участие в киноленте «Наместник Будды», где сыграл ламу. На этом его фильмография закончилась.

- Михаил Джагофаров сыграл Кольку по кличке «Свист» (Николая Реброва). Позже актёр выходил на подмостки Душанбинского русского театра. Пока не ушёл на фронт, где пал смертью храбрых в бою за свободу и независимость СССР.

- Николай Баталов, российский и советский актёр театра и кино, раскрыл зрителю персонаж Н. И. Сергеева, основателя трудовой коммуны. Он был самым опытным и искушённым в мастерстве исполнителем в фильме. К сожалению, его творческую карьеру прервало смертельное заболевание, не дав в полной мере раскрыться его актёрскому дарованию.

- Исполнитель одной из главных ролей, Михаил Жаров, настолько вжился в свой образ и так правдоподобно исполнил на экране роль Жигана, что после выхода фильма воры, укравшие у него кошелёк, вернули его актёру с извинениями, признав в нём своего собрата. Один из них обворовал Михаила Ивановича, когда тот зашёл в магазин. Заметив исчезновение ценной вещи, Жаров направился к двери на улицу. И услышал, как один из воров упрекает подельника в том, что тот не признал своего.

-

Мустафа дорогу строил,

Колька Свист по ней ходил.

Мустафа ее построил,

А Жиган его убил…

Мустафу в фильме сыграл марийский киноактер и поэт Йыван Кырля. В марте 2009 году исполнилось 100 лет со дня рождения.

Мустафа: жизнь и судьба. К юбилею драматического театра республики Марий Эл

Нынешний молодой зритель вряд ли помнит знаменитый в свое время первый советский звуковой фильм режиссера Николая Экка "Путевка в жизнь", повествующий о беспризорниках начала 20-х годов прошлого века в России. Один из них — Мустафа — был членом банды, подчинявшейся вору Фомке Жигану (в этой роли снялся популярнейший артист Михаил Жаров). Банда занималась воровством, грабежами, убийствами. Потом беспризорников отловили, определили в трудовую коммуну, где они получили рабочие профессии. Перевоспитавшийся Мустафа посмел ослушаться Жигана, за что в финале поплатился жизнью. Роль Мустафы сыграл Йыван Кырла. Фото: Марийский национальный театр драмы им. Шкетана

История жизни артиста, родившегося 17 марта 1909 г. в бедной крестьянской семье в деревне Купсола была в чем-то схожей с судьбой его героя. Юный Кирилл вместе с матерью и двумя братьями после убийства кулаками отца бедствовал, батрачил, просил милостыню и, в конце концов, стал беспризорником. Но он оказался упрямым малым и всячески старался выкарабкаться из трясины, в которую его затянула жизнь. Окончив школу, он по путевке комсомола поступил в марийское отделение рабфака Казанского университета. Проявив недюжинный актерский талант, он был направлен на учебу на актерское отделение Государственного техникума кинематографии. Там его и нашли члены съемочной группы "Путевки в жизнь" и пригласили для участия в массовых сценах. А режиссер Николай Экк, увидев юношу в эпизоде, даже решил дать ему роль Мустафы. После выхода фильма на экраны Йыван Кырла стал, говоря нынешним языком, "суперзвездой"! Причем, его уникальный талант признали не только простые зрители, но и крупнейшие творческие личности того времени, такие как Всеволод Мейерхольд и Максим Горький. Последний даже назвал Кырлю гениальным! А сам герой описал перипетии своей жизни в стихотворении, похожем на частушку:

В этой роли знаменит!

Двум памятным датам в истории культуры Республики Марий Эл был посвящен "Фестиваль национальной драматургии", который открылся спектаклем "Йыван Кырла. Путевка в жизнь" молодого режиссера Степана Пектеева, работающего в настоящее время Санкт-Петербургском БДТ им. Г.А. Товстоногова. В этом очень современном, динамичном, остром спектакле история жизни Йывана Кырли переплетается с эпизодами его знаменитого фильма, с историей страны, российского кинематографа и марийского театра. Замечательные молодые артисты Марийского национального театра им. М. Шкетана воссоздают на сцене образ времени, начиная с пронзительной сцены убийства отца главного героя под зловещий бой десятка барабанов и вкрадчивого голоса Кырли, обращающегося к погибшему с вопросами, на которые не будет ответа. Потом на сцене как в калейдоскопе промелькнут эпизоды бурной жизни страны тех лет: рабфак, поэтические сборища молодежи, митинги, лозунги, документальные кадры И вдруг во внезапно наступившей тишине на сцену выйдет небольшого роста пожилой трогательный человек - замечательный артист Иван Смирнов, который доверительно поведает зрителям о спектакле, посвященном Йывану Кырле, поставленном на этой же сцене еще в 1996 году отцом молодого режиссера Василием Пектеевым. (В том спектакле Иван Смирнов играл Кырлю). И тебе станет ясно, что "дней связующая нить" не порвется никогда несмотря на то, что "новые песни придумала жизнь". А немного погодя Иван Смирнов вдруг превратится в Йывана Кырлю и станет, как и почти 25 лет назад, центром притяжения действа.

Особый образный театральный язык Степана Пектеева у многих, наверное, вызовет ассоциации с эпическим театром Бертольда Брехта, стилистикой "Синей блузы" и ранними спектаклями Юрия Любимова в Театре на Таганке. Нынешний спектакль насыщен символами, метафорами, намеками, аллюзиями, которые будут понятны, прежде всего, подготовленному зрителю, знакомому с историей страны, российским кинематографом и, в частности, с фильмом "Путевка в жизнь". Молодые актеры в вихревом темпоритме разыграют на сцене самые известные эпизоды фильма: хулиганские выходки и "приколы" беспризорников, их "бузу", самозабвенную работу на строительстве железной дороги, мытье в бане и т.д. А потом уже от своего имени станут "выпрыгивать" из общего круга и радостно выкрикивать известные "афоризмы" (или, как бы сейчас сказали, "мемы") Мустафы: "Яблочка хоцца", "Ловкость рук и никакого мошенства" и т.д.! Их молодая энергия и увлеченность, безусловно, захватит и тех, кто придет в театр, как иногда говорят, "с морозу", ничего не зная ни о Кырле, ни о фильме. Фото: Марийский национальный театр драмы им. Шкетана

Между тем ошибется тот, кто решит, что спектакль создан исключительно в стилистике "площадного", массового театра. Его отличительной особенностью является то, что условность действия, приемы эпического, игрового театра сочетаются с тончайшей психологической простройкой каждой роли. Причем это касается не только "солирующих" актеров, но и тех, кто занят в массовых сценах. Хотя, конечно, группу молодых актеров невозможно назвать массовкой, т.к. они создают общий имидж, дух спектакля и формируют коллективный образ главного героя.

Лапидарна, немного мрачна и жестка сценография спектакля (художник Катерина Андреева). Здесь нет практически никаких декораций кроме нескольких черных столов и табуреток. Изобразительный ряд создается с помощью экрана, на котором демонстрируются документы эпохи и кадры фильма, точного светового решения и изумительной пластической партитуры действия (хореограф Кирилл Громов). Доминантой изобразительного решения становится поворотный круг, который выполняет не только вспомогательную роль, а несет серьезную смысловую нагрузку, в ряде эпизодов определяя суть и эмоциональный накал действия. Дополняют художественный образ этого на редкость кинематографичного спектакля графически выверенные мизансцены, вихревой темп в сочетании с вполне оправданными по смыслу паузами, когда действие замирает, а каждый вздох и взгляд приобретает особую ценность. Мощной трагической метафорой становится неподвижная фигура трогательного и угловатого Кырли (Иван Смирнов) в белом костюме с бутылкой в руках и медленно двигающаяся вокруг этого живого постамента "роковая" женщина в ярко бордовом длинном платье, ставшая невольной причиной скандала и последующего ареста актера Фото: Марийский национальный театр драмы им. Шкетана

В спектакле Степана Пектеева напрочь отсутствует патетика и назидательность. Более того, в нем немало романтики, доброго юмора и юношеского задора. Хотя ему не чужд и социально-политический пафос: на протяжении всего действа ты ощущаешь дух протеста против всяческого насилия и произвола и лютую ненависть к сталинщине. Неизгладимое впечатление производят сцены допроса Кырли в ГПУ. Хотя в них нет никакой "чернухи" и крови, они заставляют твою душу содрогаться от ужаса и боли, ибо ты видишь, как методично и безжалостно система подавляет любую человеческую личность. Апофеозом становится речь "усатого человека с трубкой", который холодно и безапелляционно "декламирует" известную статью "Головокружение от успехов", постепенно переходя от негромкого, но жесткого тона до сумасшедшего, пронзительного ора, сопровождаемого адскими музыкальными диссонансами, доводящими зрителя до состояния шока. Не могу не отметить работу превосходного артиста Олега Кузьминых, замечательно сыгравшего в этом спектакле несколько ролей: руководителя коммуны - строгого, но справедливого Николая Сергеева; партийного функционера, отчитывающегося о ходе коллективизации; следователя ГПУ и, наконец, мрачного "вождя народов". Финал спектакля "рифмуется" с его началом: рассказ о гибели Йывана Кырли сопровождается тем же барабанным грохотом, под который убивали его отца на заре советской власти. И зловещим гудом, раздающимся как будто из недр Земли. Кадр из фильма "Путёвка в жизнь" (реж. Н. Экк)

Наверно, спектакль молодого режиссера не идеален. Кто-то упрекнет его в некоторых длиннотах, затянутых паузах, пространных цитатах из фильма "Путевка в жизнь", наличии нескольких финалов. Но думаю, что всё это поправимо, Степан Пектеев относится к тому разряду режиссеров, которые не останавливаются на достигнутом и продолжают работать над своими спектаклями даже после их премьерных показов. Главное состоит в том, что его сценическое сочинение (он же является и автором пьесы) - это яркое, резкое, своеобразное творческое высказывание, продемонстрировавшее его стремление к современной театральной стилистике, к новым формам, о которых мечтал герой известной пьесы А.П. Чехова. Важно и то, что молодому режиссеру удалось сплотить вокруг своей идеи прекрасную команду не только единомышленников, но и "единодушников" — умных, внутренне и внешне пластичных артистов, которые понимают, что и зачем они играют. А главное — умеют чувствовать и сострадать.

Путевка в жизнь

Иконопись открытых лиц. Открытых нашему взгляду до предельно возможной боли сочувствия, сострадания, несогласия с несправедливостью мироздания… до предельно же возможной радости материнской любви, отцовской гордости, уверенности в человеческом благородстве и силе свободного духа…

Бьющий с экрана экстаз размаха труда сотворения нового мира и раскрытия всей сияющей высоты, спасенного из плена темного прошлого, юного человека будущего…

Фильм-фреска, фильм-плакат, фильм, бьющий наотмашь остротой деталей вечных сюжетов и, одновременно, открывающий новые горизонты возможного в никогда прежде не виданном размахе задач, которые поставила себя, загоревшаяся безумной мечтой о достижимости всеобщего земного счастья, моя страна…

Невозможная в своей всепобеждающей вере в возможности человека улыбка товарища Сергеева (Николая Баталова). Невозможная… но вот она — есть. Вот этот смех, эта открытость, эта уверенность в своих и наших силах, для которых нет никаких преград.

Вера в человека. Вера в Человека. Вера до самопожертвования. Которым — вот чудо евангелия 20 века — и рождается тот человек, который достоин и этой веры, и этой жертвы.

Да, человек слаб. Да, человек смертен. Да, случайность правит нашей обыденностью… вплоть до болезни, вплоть до помутнения рассудка, вплоть до смерти.

Вот начинается самый счастливый день в семье — день рождения выросшего сына. Влюбленные лучащиеся глаза матери не могут насмотреться на своё чудо. Отец возносится над нелегкой обыденностью счастьем гордости. Сын купается в гармонии мира… Одно нелепое столкновение, несколько сантиметров неудачного падения и ничего этого нет. И ничего не поправишь. Это невозможно принять. В это невозможно поверить. Это не может быть. Навсегда ненужный стакан воды в окаменевших руках сына. Остановившийся взгляд отца. Деловитые, убийственно медленные движения медицинской бригады — «Мы мертвых не лечим»… …Мир рухнул. Мира больше нет. Лохмотья души отца не могут принять, что мир вокруг продолжает быть. Глаза отказываются видеть, что все не рухнуло вместе с его жизнью. Мир предал его — он отомстит ему медленной смертью своего Я в фантазмах алкогольного пойла. Мир предал — но и сын его предал — как он может выглядеть таким же каким был. Как он может спать, как он может слушать своё радио — когда мир рухнул! А потом сын пропал. И наступила трезвость. Трезвость горя еще большей потери. Потери от действий своих рук…

Это короткий эпизод фильма — вводная часть истории, которая приближает историю сирот к тем семьям, которые спят в своем самодовольстве комфорта, построенном на песке эгоистичного самообмана в прочности «мы же правильные, не то что они»… Эпизод — чтобы разбудить. Эпизод-плакат — не допускающий даже тени мысли о пошлости и банальности — потому что не бывает такого уровня искренность пошлой и банальной…

А «гулящая» девочка с сифилом… А упившийся Васька-Буза, убивающий свою собаку и пошедший крушить всё вокруг, ведь «уже всё равно»… А Фомка-Жиган, властелин изнанки мира, ради доказательства своей власти строящий бордель в лесу…

А Мустафа-Ферт — бьющая через край уверенность в своей фартовости, означающая хождение по самому краю. Максимализм самоуверенности до самоотречения. Радость жизни несущейся вперед убежденности в своей счастливой судьбе, которую ты сам же еще и еще подталкиваешь…

Все эти истории и лица бьют в зрителя самой сильной правдой — правдой искренней веры художника — умеющего свою искренность не предать компромиссами и косорукостью…

Фильм-призыв. Фильм-проповедь. Фильм — гимн христианству, запретившему так себя называть. Превознесение новых святых, новых монахов — творящих посюсторонний рай, борющихся с посюстсторонними чертями, спасающих вокруг себя малых сих…

Фильм 1931 года — мастерская игра светом и тенью, игра эмоций и ожиданий, игра страха и надежды, игра жизнью и смертью? — Нет! Это были не игры.

Фильм — как и эпоха, его родившая — они оттуда, где играться в игры перестало быть интересным, где игры в царя горы и игры в бисер выпали из списка сколь-нибудь стоящих занятий человека — а вместо них разворачивалась самая серьезная что ни на есть Работа — работа оплачиваемая всей жизнью — работа над реальностью, чтобы её взнуздать и поставить на службу — чтобы она сейчас и навсегда перестала быть игрой случая, а стала гарантией непрерывно возрастающего счастья бытия человеком…

…Получилось ли это у наших дедов-прадедов? — Нет. Но ведь еще не вечер. Парижская коммуна продержалась 72 дня. Советская власть — 73 года…

…Никакой порыв человеческого духа не бывает напрасным, пока живы те, кто помнит о нем и продолжает хоть в каком-то виде его.

Прототипом коммуны из «Путевки в жизнь» была Болшевская трудовая коммуна. Коммуна и перенесенный ранее из Петрограда Орудийный завод фактически положили начала городу, который мы сейчас все знаем как Королёв — крупнейший в России наукоград, космическая столица России…

К большому сожалению, сегодняшнему зрителю и молодому поколению, вряд-ли будет интересен фильм. Не потому-что он не интересный. Люди, даже не дадут шанс этому фильму. Увидев вскользь на каком нибудь канале, возникнет реакция, переключить сею же секунду, а тем более, молодежь все меньше смотрит телевизор. Так как, мы привыкли к другому контенту, в огромных количествах и черно белый фильм по умолчанию воспринимается не интересным, скучным. По правде сказать, я бы и сам вряд-ли посмотрел, если не увлекался кино. Считаю, что нужно делать ремейки таких фильмов, чтобы заново смогли увидеть, большую проблему прошлого, и понять, почувствовать боль беспризорников. Благо сейчас, есть программа для школьного образования (не известно как она проходит и проходит ли вообще), '100 ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ' суть которой, показать 100 значимых фильмов, и Путёвка на жизнь в их числе.

Беспризорники стараются выжить на улице. Не всегда законными способами, но увы других они не знают. У людей заложился стереотип, что беспризорники это клопы, которых нужно расстрелять. В это начинают верить беспризорники, что подкрепляет их уверенность в том, что так и должно быть, мы такие! Но как говориться труд сделает из обезьяны человека. В то время, труд ценился больше всего. Рабочие, были героями. В этом фильме, очень хорошо продемонстрирована ценность труда.

Часто думаю о различиях в воспитании между западным и нашим. Я, понимаю множество различий между нашим менталитетом и уровнем жизни, поэтому собираю по крупицам различия. В этом фильме, увидел для себя различия в преодоление душевной боли. Если мы, часто срываем её на детях, то на западе стараются быть сильнее, и не свалить всё на ребенка.

Огромная послевоенная проблема, о которой, не задумываешься пока не просмотришь фильма Николая Экка! Рад, что довелось увидеть этот фильм. Спасибо тем, кто сохранял архивы, эти люди, делали бесценное дело!

Для всех, кто родился до войны в Советском Союзе, 'Путевка в жизнь' - легендарный фильм. У моих родных, кто его смотрел до войны, сохранилось особое отношение к нему. В детстве я не могла понять причину этого. В 60-70--80-х этот фильм показали по телевизору всего раза два: он фактически лежал на полке, хотя его довольно часто упоминали критики. Сейчас мы знаем, что в 37-м этот фильм подвергся определенной цензуре, что сказалось на его прокате.

Пересмотрела фильм сейчас и вспомнилось то сильное впечатление, которое он оставил еще в детстве. Например, сцена регистрации беспризорников, где слово 'гулящая', как занятие определенного рода деятельностью, о которой советские дети ничего не знали, не вызывала никаких ассоциаций, а сцены кражи чемодана, среза задней части пальто у говорящей по телефону дамы, с оголением интимных подробностей туалета тогдашних красавиц - воспринимались как документальное кино. Впрочем, как и сейчас - таких настоящих лохмотьев в других фильмах я практически не видела.

Фильм интересен и с точки зрения глубокой трансформации личности беспризорников, которые из выброшенных из жизни детей превращаются в полноценных членов общества. Видимо, именно это приводило в восторг советских граждан, а сейчас потрясает современников.

Немного истории. События фильма рассказывают про 1923-24 годы, и сообщается, что во время облавы поймали тысячу беспризорников, положив конец этому явлению. Насколько помню, беспризорничали миллионы - после Первой мировой войны и нескольких революций, начиная с 1905 года. Смогли ли к 23-му году решить эту проблему совсем - сомневаюсь, хотя кардинально преломить ситуацию точно удалось: за счет многочисленных детских домов, трудовых колоний, коммун и других подобных учреждений для подростков.

Однако снятый в 31-м году фильм, показавший грязных одичавших детей, о которых стало заботиться государство, воспринимается в полной мере как фильм про 31-й год: известный принцип, когда не можешь говорить про настоящее, рассказываешь о нем, перенеся действие в прошлое или будущее. Возможно, фильм и был задуман потому, что на заводы и фабрики уже пришли многочисленные выпускники исправительных заведений - бывшие беспризорники, что дало возможность в 31-м так уверенно рассказать о победе социалистического строя. В 80-х мне довелось встретить несколько человек, достигших определенных карьерных высот (директор института, начальник главка, директор колхоза, директор школы и т.д.), которые вышли из этих самых беспризорников. И это сильно впечатляло.

Почему фильм был столь актуален в начале 30-х у нас в стране и за рубежом? Потому что к 31-му году уже прокатились по стране волны раскулачиваний, коллективизации и НЭПа, оставившие после себя тяжелый след в виде большого количества осиротевших детей, и приведшие, как известно, к голоду 32-33-х годов в Поволжье, где умерло около 3 миллионов человек. Вымирали целые деревни, был отмечен всплеск каннибализма, специальные команды ездили по селам и собирали буквально с трупов родителей оставшихся в живых детей - в крайней степени истощения и одичания. Посмотрите хроники этих событий - вы не найдете отличий детей Поволжья от детей из Освенцима!

Получается, что система детских домов у нас потому и развивалась так бурно, что в стране постоянно что-то происходило - война, революция, коллективизация, что давало огромное количество сирот, с которыми надо было что-то делать.. После 32-33-х годов был 37-й год и новая волна сирот, потом - Великая Отечественная война.

Я не понимала в детстве того особого трепета, с которым старшие говорили об этом фильме. Но теперь думаю, что они в этих беспризорниках видели себя - голодных, раздетых и мечтающих о светлом завтра. Моя тетя, приехавшая в 17 лет на заработки в Москву (1938 год), сказала, что только здесь она наелась хлеба. Тетя каждый месяц отправляла из Москвы домой посылки с сухарями, перебиваясь в столице с хлеба на воду, работая при этом на заводе. В коллективизацию у семьи забрали лошадь и корову (28 - 29-й годы), в 30-м умер отец, оставив 5 детей на жену, да еще у них украли сундук с отрезами и одеждой и носить стало нечего. Она рассказывала, как они, дети, пекли лук, и часто это была единственная еда за день, которую им кто-то дал по доброте душевной. А ведь они все работали в колхозе и на своем огороде! (Кстати, посылки с сухарями и с другой едой мы посылали в деревню до середины 90-х).

Для меня, представительницы совсем другого поколения, этот фильм в какой-то степени воспринимался как сказка с нереальными персонажами. Пока не наступили 90-е и в стране не появились новые беспризорники (кстати, они существуют и до сих пор, несмотря на развитую систему опеки) - уже по другим причинам и при живых родителях. Когда в стране началась неразбериха, этот фильм сразу перешел в разряд актуальных.

Но чтобы не страдать комплексом неполноценности или, наоборот, не думать, что мы такие уникальные, потому что только у нас для подростков были исправительные колонии, тюрьмы и прочие несправедливости, посмотрите фильмы Трюффо '400 ударов' (снят чуть позже нашего фильма), Виго 'Ноль за поведение' и др.

И тогда окажется, что вся предвоенная Европа относилась к воспитанию детей достаточно жестко, иногда - жестоко, а все идеи на эту тему витали в воздухе не только над нашей страной. Одна женщина по имени Марксина (от Маркс), работавшая в одном солидном министерстве на очень серьезной должности, сказала как-то мне: 'А кем бы мы все были, если бы не Революция? Получили бы мы такое образование, которое у нас сейчас?' Ведь родилась она в деревне седьмым ребенком и перспектив закончить даже школу при царе у нее не было совсем. Это к вопросу о пропаганде.

Кстати, были времена в истории Европы, когда банды детей захватывали целые города и по несколько лет терроризировали их. Может быть, поэтому к детям там часто особое отношение, и не всегда гуманное?

В любом случае, считаю, что этот фильм должен посмотреть каждый россиянин.

Актёрский ансамбль

Перед тем, как приступить к работе над картиной, практически все участники актёрского ансамбля фильма имели возможность проконсультироваться по волнующим вопросам, пообщаться с педагогами коммун, милиционерами и детьми-беспризорниками. Общение с реально существующими людьми оказало огромное влияние на трактовку образов персонажей картины. Главные роли в фильме исполнили следующие артисты:

Йыван- Мустафа

ФОТО из интернета.

© Copyright: Борис Дьяков, 2013Свидетельство о публикации №213083102029

Моя мама ровесница Йывана Кырли.Однажды находясь в районном центре Сернур

(Республика Марий Эл)видела Йывана Кырлю. Он прогуливался по улицам поселка(уже знаменит на весь Союз). Был в белом костюме, с тростью,в перчатках.Никакого ажиотажа вокруг него не было.

А в годы моей учебы в пединституте(начало шестидесятых) у нас была встреча с режиссером первого звукового советского фильма "Путевка в жизнь" Николаем Экк.Он рассказывал о съемках фильма, об Йыване Кырле. Мустафу должен был играть другой актер.А Кырля был занят в массовке. Во время съемки объявили перерыв. Отдыхали как придется. Прозвучал сигнал к продолжению съемки. Режиссер возвращается на свое рабочее место и видит - из бочки вылезает беспризорник, за ухом ложка, заспанный. Он остановился - Мустафа!Пробы были недолги.После "бяжал!" сомнений не было-Мустафа.

Фильм вышел на экраны. Режиссер и актеры ездили по стране, представляли фильм. Беспризорников еще было много. В одном городе режиссера в знак уважения стали качать, подбрасывать вверх. После третьего приземления он не обнаружил у себя наручных часов. Как сняли- не заметил.Но просто пошутили, тут же вернули часы хозяину. В другом городе украли чемодан с вещами Йывана Кырли.Он огорчился, лишился всех вещей, на встречу пошел в повседневном костюме. Когда вернулся в гостиницу, чемодан был на месте( в чемодане лежали и афиши).Прилагалась записка с извинениями.

Спасибо за интересные сведения.

На это произведение написано 8 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Данные пользователей обрабатываются на основании Политики обработки персональных данных. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

© Все права принадлежат авторам, 2000-2021. Портал работает под эгидой Российского союза писателей. 18+

Мустафа путевка в жизнь

Войти

Нет аккаунта? ЗарегистрироватьсяАвторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться а также в живописи и кинематографеИнтрига повествования

В то время, когда в коммуне полным ходом идёт строительство новой жизни, Жиган, оставшийся без своих лучших вассалов, решает любыми способами вернуть влияние над ребятами. Так без спойлерства можно охарактеризовать интригу повествования картины «Путёвка в жизнь». Актёры, принявшие участие в съёмках фильма, буквально на утро после премьерного показа кино проснулись знаменитыми на бескрайних просторах СССР.

Мустафа дорогу строил…

Забытый фильм

Фильм так же оказал влияние на распространение коммунистических идей в Европе. Запрещённый французской цензурой, он с успехом прошёл кинопрокат в Германии. Молодые члены немецкого антифашисткой отряда, распространявшие в Берлине 30-х листовки «Гитлер — это война», выбрали себе в качестве партийных кличек имена героев фильма — Мустафа, Колька-свисток и другие.

Между звуковым и немым кино

"Путёвка в жизнь" рассказывает о коммуне для беспризорников, созданной чекистами

Режиссёр постоянно обращается прямо к зрителям. Спрашивает их мнение: «Отцы и матери, а если вашего, чистенького, бить, бить головой о мостовую?». Нам прямо с экрана зачитывают постановления партии и правительства, называют даты указов, призывают нас, зрителей, к действию. Именно так обращались актёры революционного театра к зрителям. Например, в театре Всеволода Мейерхольда, где актёром начинал молодой режиссер Экк: например, во время спектакля по пьесе Владимира Маяковского «150 000 000» со сцены зачитывались телефонограммы, получаемые с фронтов Гражданской войны.

Один из главных героев - Мустафа (Йыван Кырля)

Документальная основа фильма

Руководитель коммуны - Матвей Погребинский - покончил собой после разгона коммуны

«23 августа 1924 года появился приказ Административно-организационного Управления ОГПУ №185 об организации Детской трудовой Коммуны. Организация Коммуны была поручена Матвею Самойловичу Погребинскому. Будущие воспитанники отправились в Коммуну непосредственно из Бутырской тюрьмы, вместе с Погребинским, без охраны. Им было сказано, что дом, пища, инструмент – даются в долг. Заработают – вернут. Работают они исключительно на себя. Никогда здесь не было забора и милицейской охраны. Это был свободный выбор свободно поселившихся людей».

Шло время, и коммуна превращалась в маленькую республику, расширяясь из года в год. Сапожная фабрика (директор – старейший обувщик Российской империи Фаддей Нусбейн) вырабатывает 300 пар обуви в день. Слесарная за четыре месяца выпустила 12 000 пар коньков. Появились новый корпус со своим оборудованием, трикотажная фабричка. Завелись мотоциклы, появились велосипеды. Строят за свои деньги летний клуб, нанимаются руководители спорта. Гордо похаживают хозяева коммуны. Ещё бы, теперь они не только себя оправдали, но кое-что приберегли на новое строительство и строят на четвёртом году своего существования четырёхэтажный каменный дом на 500 человек с квартирами.

Жиган (Николай Жаров) - олицетворение старого мира

Максим Горький в своём предисловии восторженно называл этот подход «безумием реалистов» – он действительно был достаточно гуманен и при этом возвращал многих беспризорников к нормальной жизни. На двух последних принципах держалась дисциплина и в трудовых коммунах, которыми заведовал с 1920 года известный педагог Антон Макаренко.

Трагический конец

Создатель "Путёвки" Николай Экк на Венецианском фестивале 1932 г. признан самым талантливым режиссёром

"Путёвка в жизнь" - первое звуковое кино в СССР

Современные зрители, которым известно не только о трагическом конце Болшевской коммуны, но и о трагическом конце социалистической революции 1917 года, воспринимают фильм без наивности, свойственной её авторам. В детстве мы распевали вот такую частушку:

«Путёвка в жизнь». Актёры первого звукового советского фильма

Социальная драма, созданная режиссёром Николаем Экком в 1931 году, заслуженно считается классикой советского кинематографа. «Путёвка в жизнь» (актёры первого плана: Н. Баталов, Й. Кырла, М. Джагофаров и М. Жаров) была с неподдельным восторгом воспринята не только отечественной аудиторией, но и зрителями всего мира. Картину приобрели для проката 26 государств. Билеты на премьерный показ раскупались в мгновение ока. Решением ЮНЕСКО фильм был причислен к десятке лучших кинолент всех времён и народов.

Сюжет. Завязка

Фильм «Путёвка в жизнь», актёры и роли для которого подбирались под строгим контролем цензоров, повествует об одной из важнейших сторон жизни молодой советской республики в двадцатые годы прошлого столетия. После революции и кровопролитной гражданской войны разрушенными оказались не только промышленность и сельское хозяйство, но и система образования, воспитания подрастающего поколения.

Широкомасштабный разгул беспризорности и детской преступности стали проблемой государственной важности. Для решения этого вопроса были организованы коммуны трудового воспитания. Руководить одной из которых был назначен Сергеев Николай Иванович. Эту роль сыграл Николай Баталов. Одиннадцать беспризорников, в том числе Мустафа, носящий кличку «Ферт», которого воплотил на экране Йыван Кырла, решились изменить свою жизнь. Такова завязка сюжетной линии драмы «Путёвка в жизнь». Актёры, привлечённые к работе над кинолентой, воплощая на экране задумку создателей, перед началом производства фильма встречались с прототипами своих персонажей из трудовой коммуны имени Г. Г. Ягоды.

Любопытные факты

История любого фильма всегда богата интересными событиями и фактами. Так же случилось и с картиной «Путёвка в жизнь». Свою первую дебютную роль в фильме сыграла будущая великая актриса – Рина Зелёная. Её героиней была девица из жигановской шайки. Эта киноработа по праву может считаться одной из первых советских звуковых картин. При её монтаже использовалась наложенная на кинопленку голосовая дорожка.

История создания

Узнать, как снимали фильм «Путёвка в жизнь», можно из воспоминаний режиссёра-постановщика Николая Экка. Согласно отрывку из его мемуаров, посвящённому производству социальной драмы, в основу сюжета была положена реальная история основания экспериментальной школы для бывших беспризорников – организованной сотрудником ОГПУ М. С. Погребинским трудовой коммуны им. Г. Г. Ягоды. Учреждение начало свою работу в 1924 году в городке Болшево (сейчас Королёв) в Подмосковье и состояло из пятидесяти воспитанников от 13 до 17 лет.

Ликвидированная коммуна была после неожиданного ареста Г. Г. Ягоды. Коммунары были распределены по различным детским домам и интернатам. Большую часть эпизодов фильма «Путёвка в жизнь» актёры имели возможность сыграть на территории Болшевской трудовой коммуны. Отдельные кадры были сделаны в Благовещенском монастыре города Сарапул в Удмуртии. И всего лишь две сцены – бунт коммунаров и приезд беспризорников в учебное учреждение – были отсняты в с. Коломенском, расположенном возле столицы.

«Путёвка в жизнь» стала первой советской звуковой кинолентой, но при этом визуальный ряд фильма имеет несколько черт, характерных для немого кино. Лента небогата на диалоги и монологи. В ней значительно больше пояснительных надписей. Актёры фильма «Путёвка в жизнь» на экране выглядят неуклюже, так как их пантомимика и мимика типичны для немых картин. Звук к ленте записывался системой «Тагефон», которую разработал учёный-физик СССР П. Г. Тагер в 1926 году. Поэтому уже в 1957-м кино было заново озвучено. А в 1977 году полностью восстановлено на киностудии им. М. Горького.

Читайте также: