Большая часть швейцарии горы когда летишь над страной

Журнал "Гражданская авиация" декабрь 1981 год.

В редакцию обратилась группа школьников из села Покровское Кировской области с просьбой рассказать о том, как проходит полет по трассе Москва—Камчатка, что интересного видит экипаж во время рейса. Публикуем записки пилота, сделанные в ответ на эту просьбу.

Не первый год летаю по дальним трассам и все-таки не перестаю удивляться тому, как самолет изменил жизнь советских людей. Можно ли было даже совсем недавно, стоя где-то на берегу Ледовитого океана, представить себе, что всего через несколько часов ты окажешься, скажем, у теплого ласкового моря, будешь улыбаться яркому южному солнцу. Чем не сказка? А ведь это реальность сегодняшнего дня, привычная для многих.

Или взять нашу трассу Москва— Петропавловск-Камчатский. В конце прошлого столетия на этот путь люди затрачивали полгода. А сколько испытаний с риском для жизни приходилось вынести на этом пути! Сейчас же человек летит, обгоняя время. Взлетев после обеда в Петропавловске, вы можете снова поспеть к обеду в Москве.

Полет на Камчатку с самого начала необычен. После взлета самолет берет курс на север. Если бы пассажиры следили по карте за нашим маршрутом, то подумали бы, не заблудились ли летчики: ведь Камчатка находится на востоке, а самолет почему-то летит на север. Да и нам, пилотам, это кажется чуточку странным: получается, что кривая короче прямой, наперекор всем законам геометрии. Но взгляните на глобус и поймете, что это не так.

Наш вылет из Москвы сродни выходу морского корабля из большого порта: постоянно приходится маневрировать среди других кораблей. Ведь Московская воздушная зона очень напряженная, через нее одновременно пролетают десятки самолетов. Но после набора высоты все становится на свои места. Включен автопилот, и самолет ведет по заданному маршруту вычислительная машина, настроенная штурманом.

Всего два часа требуется нашему самолету, чтобы оказаться на берегу Ледовитого океана. Вот уже впереди показались льды. Раньше я думал, что Ледовитый океан это сплошное белое поле и на нем не составляет особого труда отыскать, скажем, терпящих бедствие людей. Оказалось, это далеко не так. Даже зимой Ледовитый океан — это пестрая картина. Там множество полыней с открытой водой, трещины, торосы, льдины различной величины и различных оттенков.

Слева, среди льдов, появляется пологий остров Вайгач и пролив Югорский Шар. Остров весь в снегу, а пролив забит льдами. Подлетаем к Амдерме — летом это кусочек оттаявшей земли. Аэродром расположен на косе у самого океана. Кажется, волны в шторм могут захлестнуть взлетную полосу.

В самолете жизнь идет своим чередом. Бортпроводники подали горячий ужин. Пассажиры за этот отрезок пути освоились с путешествием и уже с явным удовольствием принялись подкрепляться, хотя время по московскому уже приближается к полуночи.

Летим над Карским морем. Почти всегда забитое льдами, оно справедливо считается «кухней холода». Его суровое дыхание мы ощущаем даже в Москве. Но и здесь уже чувствуется присутствие человека: прямой линией среди льдов выделяется след от ледокола и каравана транспортов, прошедших к мысу Харасавэй на полуострове Ямал. В этих краях разведаны залежи природного газа. Зимой у побережья мы не раз видели стоящие под разгрузкой суда.

Сам полуостров Ямал внешне напоминает собой безжизненную белую пустыню. Пролетая здесь, я часто всматриваюсь в сторону островов в океане, но ни разу так и не смог увидеть Новую Землю, хотя расстояние от нашего маршрута не превышает двухсот километров. В условиях Арктики это не так уж и далеко, и можно было бы увидеть остров, но там почти всегда облака.

Смотрю на бланк расчета маршрута, который мы получили в аэропорту Домодедово. Весь расчет выполнен на ЭВМ. Здесь указаны пункты маршрута, курсы следования с учетом ветра, воздушная и путевая скорость по участкам, время полета, длина маршрута, расчет топлива и высота полета.

Подходим к Диксону. По расчету путевая скорость — 864 километра в час, прибор же показывает 880. Значит, ветер нам немного помогает. Счетчик навигационного вычислителя отсчитывает оставшееся расстояние до поворотного пункта. На удалении пятнадцать километров от Диксона самолет сам, без нашего вмешательства, разворачивается на новый курс. Пилотам остается только проконтролировать работу автоматики. Счетчики перестраиваются на новый участок маршрута и теперь показывают, сколько осталось километров до следующего пункта.

Где-то внизу за облаками остался Диксон, самая северная точка нашего маршрута. Вот мы уже пересекаем полуостров Таймыр. Появились разрывы в облаках. Севернее видны небольшие горы с подтаявшими южными склонами. Где-то здесь середина маршрута.

Летим на высоте более десяти километров, в кабине поддерживается давление, соответствующее высоте двух километров. Этот комфорт обеспечить нелегко: мощность одного из четырех двигателей тратится только на нагнетание воздуха в пассажирские салоны, на их обогрев и охлаждение.

Снова выходим на побережье. Теперь это берег моря Лаптевых. На этом отрезке в Ледовитый океан впадает четыре реки: Хатанга, Анабар, Оленек и Лена. Особое впечатление оставляет дельта Лены. Зимой, когда все скрыто снегом, мало что примечательного: трудно разобрать где земля, а где вода. Но летом картина резко меняется. Огромное пространство покрыто бесчисленными рукавами. Каждый рукав, по ширине, как большая река.

На востоке от дельты Лены расположен порт Тикси. А рядом с ним — аэродром. И здесь взлетная полоса находится на самом берегу океана. Сурова природа Севера. Нелегок труд авиаторов в этих краях. И часто, передавая радиодонесения с Ан-2 или вертолета, летящего далеко внизу над этими бескрайними просторами, испытываю невольное уважение к этим людям. В донесениях звучат, как правило, названия маленьких поселков, а зачастую только название реки или озера, где производится посадка на выбранную с воздуха площадку.

От Тикси мы резко поворачиваем на юго-восток, уходя от берегов Ледовитого океана и беря курс к берегам Тихого. Приближаемся к царству гор. В Восточной Сибири они особенные, удивительно похожие на застывшие волны, вернее, на толчею волн. По высоте они не превышают трех километров — ровные, с острыми вершинами, очень похожие между собой.

С правого борта, сколько видит глаз, широкой дугой раскинулся Верхоянский хребет. В летнее время только вершины да глубокие впадины покрыты снегом. Такая расцветка очень четко отображает рельеф поверхности. Над горами нам предстоит лететь до самого Магадана, целых два часа. Наш маршрут лежит через Батагай к Оймякону. Где-то здесь находится полюс холода северного полушария. В глубоких впадинах среди гор происходит застой воздуха и его выхолаживание зимой при ясной погоде. Минимальная температура, зафиксированная здесь, — минус 68 градусов.

С левого борта проплывает широкий массив хребта Черского. В долине перед хребтом петляет шоссейная дорога. Видны большие современные поселки: ночью они хорошо заметны по многочисленным огням. Автомобильные дороги связали край со всей страной через Якутский тракт. В Магадане мне рассказывали, что некоторые отпускники, строящие Колымскую ГЭС, отправляются в отпуск на берег Черного моря на личных автомашинах. Дорога занимает полный месяц, но впечатлений на всю жизнь.

Приближаемся к Магадану. Летим уже почти семь часов. Позади более шести тысяч километров. За это время вес самолета уменьшился на 55 тонн. Теперь можно набрать и следующий эшелон — 11400 метров. Температура за бортом стала расти — находимся в стратосфере.

Внизу Магадан. Все Охотское море закрыто плотным слоем тумана. По долинам рек он выполз далеко на сушу. Часть города и порт тоже закрыты туманом. Но до аэропорта туман не доходит: он расположен в долине среди гор на удалении шестьдесят километров от города. Место выбрано удачно, редко погода бывает здесь плохой, и это всегда дает экипажу надежный запасный аэродром.

К востоку от Магадана часть побережья открыта. Здесь сопки отвесно обрываются в море. Когда смотришь из теплой кабины при ярком солнце на Охотское море, то оно кажется ласковым и теплым. Так и манит искупаться в его волнах. На самом деле там и в разгар лета у берега плавают льдины, а температура воды в самое жаркое время не достигает двенадцати градусов.

Вот уже на краю экрана радиолокатора появляется западный берег Камчатки — ничем непримечательный, почти безориентирный, пологий, с редкими поселками рыбаков у самой воды. По касательной приближаемся к побережью. Вдоль всего полуострова возвышается довольно высокий хребет с множеством действующих и потухших вулканов. Среди облаков виден заснеженный конус самого высокого вулкана Камчатки — Ключевская сопка, взметнувшегося на высоту 4 750 метров.

А вот и его величество Тихий океан. Могучим прибоем он заявляет о себе. Белая полоса видна вдоль всего побережья: брызги, как фонтаны, взметнулись у обрывистых скалистых берегов. Широкой полоской растянулся прибой на пологих берегах бухт и заливов. Особенно красив берег на юг от Авачинской бухты. Крутыми склонами горы обрываются прямо в воду.

Причудливые скалы торчат из воды как фантастические памятники. Небольшие заливчики с впадающими речушками и водопадами на фоне зелени леса оставляют неизгладимое впечатление.

Наш самолет производит посадку. На часах около шести утра по московскому времени. А здесь, на Камчатке, уже кончается рабочий день. Какая же огромная наша страна!

Качели

Над Воронежем небо было от дыма черным, а ночью от огня красным. Двадцать километров всего до фронта — слышен был грохот взрывов.

Большая часть швейцарии горы когда летишь над страной

Цель нашего путешествия — Сен-Готардский перевал и Чертов мост в Альпах, известный нам со школьных лет.

Там, где раньше были лишь тропы для пешеходов и мулов, сейчас в горы ведет множество разных дорог. Раза три мы видели: вверх тянул с десяток вагонов электровоз. Каким же образом? Очень просто: у железной дороги три рельса, средний — зубчатый… Много дорог канатных. С подвесными вагонами и открытыми креслами для туристов, с крюками, на которых высоко над долиной к бетонной дороге проплывает бревно с лесосеки, контейнер с сыром и маслом с горного пастбища, спеленутый стог сена, вязанка дров — канатных дорог по Швейцарии тысячи. Их недешево строить, как, впрочем, любую дорогу в горах, но удобство их тут проверено, и они окупаются очень быстро.

И конечно, горы стали покорны автомобилю. Пути пересекают Альпы во всех направлениях. Грузовики, тягачи, автобусы с пассажирами и легковые автомобили с изрядной скоростью мчатся в гору и под гору. Вполне понятно, требования к дороге тут особые, и дорога этим требованиям вполне соответствует. Местами от камнепадов ее берегут массивные козырьки из бетона, местами дорога ныряет в тоннель, иногда она врезана в гору, но бывает, что лепится к склону на прочных сваях. Но вверх и вверх!

Высоту чувствуешь и по смене лесных деревьев. Сначала ехали под покровом дубов и буков, потом пошли сосны, кедры и ели с вкраплением рябин и берез. Вот остались только березы, гнутые ветром. Трава. Огромные камни в траве. И вот уже только камни. А выше глянешь — сверкает снег.

С поворота видим деревеньку в долине, петли сбегающей к ней дороги. И очень странно видеть с большой высоты, идущий на посадку маленький самолет. Он выглядит голубком, невесть откуда занесенным ветром в долину.

Перевал! Название — Сустан. Высота — 2224 метра. Ветрено. Холодно. Голо. На шоссе — большие ворота. В случае непогоды их закрывают. Но сейчас солнце, мягкий — можно «бабу» лепить — снежок. Заливаем бензин на колонке. Минуем ворота. И вот машина идет уже под уклон. Но недолго. Дорога бежит среди громадных обрывов, то опираясь на сваи, то ныряя в тоннели. Вниз глянешь — гулкая бездна с белыми струйками горных потоков. Где-то здесь, судя по карте, и должен быть исторический мост… Из тоннеля на него прямо и попадаем.

Да, это он — на скале у моста изображение черта с копытцами и рогами и почему-то с большими вилами. Ставим машину в сторонке и оглядываемся. Вот тут все и было…

Переход русской армии через Альпы состоялся осенью 1799 года. Россия в то время в союзе с Австрией воевала против наполеоновской Франции. В ходе войны возникла необходимость передвинуть двадцатитысячное войско Суворова в Швейцарию из Италии на соединение с другой частью русской армии и с армией австрийского генерала Готце. Путь лежал через Альпы.

«В военной истории человечества мало можно найти столь драматических эпизодов… Все соединилось здесь против русской армии: ледяная стужа; непроходимые горы и стерегущие бездонные пропасти, энергичный, гораздо более многочисленный враг; отсутствие припасов, одежды и патронов; незнание местности и непривычка к горным условиям; наконец, изменническая политика Австрии… И, несмотря на это, отряд Суворова не растаял, не погиб, а вышел из окружения, полководец перенес все тяготы наравне со своими солдатами, а солдаты проявили такую стойкость, что их героический марш в тесном кольце врагов поразил всю Европу». Это строки из книги «А. В. Суворов».

Нельзя без волнения читать в этой книге подробности перехода. Вспоминая знаменитое полотно Сурикова, понимаешь: в нем нет преувеличения. Солдаты, выросшие на равнинах, без всякого снаряжения в суровое время года прошли там, где ныне проходят лишь альпинисты. Противник Суворова в Альпах наполеоновский маршал Массена признавался, что отдал бы все свои победы за один швейцарский переход Суворова.

Чертов мост… В альпийском походе Суворова, сплошь драматичном, Чертов мост был всего лишь страницей, но едва ли не самой впечатляющей и выразительной. О штурме моста через пропасть, как видно, легче всего было рассказывать вернувшимся из похода. И в хрестоматиях по истории этот штурм вырос едва ль не до главного символа всей эпопеи. В детстве мы, еще толком не ведая, где находятся Альпы, Чертов мост уже знаем.

И вот он, мост… Подступы к нему стиснуты почти отвесными скалами — узкий коридор в камне, по которому навстречу русским летела стена картечи… Не осталось ли следа на камне? Нет. Ущелье расширено. По нему пролегает сейчас Сен-Готардский автомобильный путь.

Предисловие

Предисловие к этому тому подсказал неожиданно сам Василий Михайлович Песков. Среди его заметок за 1982 год я нашел одну совершенно неожиданную. И думаю, лучше не придумать для вступления в очередной том.

Большая часть швейцарии горы когда летишь над страной

На Аляске приход весны определяют иначе. В лед на Юконе забивают колышки и прочными нитями соединяют с часами на берегу. В этом краю весна так долгожданна и так желанна, что вся Аляска включается в азартное состязание – возможно точнее определить час прихода весны. Как на конных бегах, делают ставки. Крупные выигрыши ожидают тех, кто точнее других угадает момент, когда тронется лед на Юконе.

В Антарктиде весну приносят пингвины адели. Прогрелись торчащие изо льда камни, где можно (из камней же!) построить гнездо, и вот они появились с севера, нелетающие птицы. Бывает это в ноябре месяце. (В Южном полушарии все «кверху ногами».)

В широтах средних приход весны связан с прилетом птиц. Для одних весна – появленье грачей, для других – жаворонков. Потом – скворцы, журавли, аисты, соловьи, кукушки – это все ранние или поздние гонцы весны.

Однако и те, кто коротал с нами зиму, тоже оповещают: весна идет и уже близко. На припеке среди дня орут петухи. Сходят с ума воробьи. Синица уже не просителем тенькает у окошка. Поет. Да так пронзительно звонко, что хочется замереть и слушать, слушать. В прилесных поселках ямщиком свистит поползень. В лесу в затишье бормочет сойка. И со дня на день следует ждать песню безголосого дятла. Отыщет дятел сухой упругий сучок, и уже не «тук-тук» в поисках червячка, а звонкая барабанная дробь влюбленного сердца пронесется над лесом.

Или последим за вороной. Казалось бы, серая проза. Ан нет. Эта птица одной из первых чувствует приближение весны. Есть у меня в подмосковном лесу местечко – на вырубке, обойденные топором, растут, почти что обнявшись, две осинки и две сосны. Лыжня проходит как раз мимо них. И каждый год в марте вижу на одном и том же суку ворону. Она не каркает, она поет! Распуская хвост, кланяясь лисьим следам на ослепительно белом снегу, забыв о вороньих хитростях и делах, птица вещает о чем-то сильно ее волнующем. Лыжи у меня еще натерты мазью «минус 2 – минус 7», но если ворона заняла свое место между двух сосен и распускает под песню хвост, значит, скоро лыжам на отдых.

В этом году приход весны отмечен еще и редкой небесной иллюминацией. В погожий вечер на западе (обратите внимание!) яркой лампочкой сияет исключительной величина звезда. Это Венера. Обернетесь назад, на востоке – тоже две очень заметные звезды. Нижняя красноватая – Марс, выше белым светом сияет Юпитер. На востоке виден также Сатурн…

Вчера я позвонил другу в Женеву: «А как там с листьями на каштанах?» Отвечает: «Трудно поверить – снег! Метель настоящая. А было уже двадцать тепла. И в ратуше уже не раз открывали, наверно, окошко. Это бывает в Женеве…»

Это везде бывает. Но неизбежно приходит день, когда зеленеют каштаны, тополя и березы.

Ах, как звонко – в открытую форточку слышно – поет синица!

Фото автора. 19 марта 1980 г.

Рассвет мы встречали на шоссе за Женевой. Как на фотобумаге в проявляющей жидкости, из темноты неясно и робко проступали деревья, дома, колокольни. А когда совсем рассвело и ветерок сдвинул в сторону редкие облака, мы увидели горы – подсиненная темень лесов на склонах, сиреневый камень выше лесов и белые флаги снега. И дорога потянула наши зеленые «Жигули» выше и выше – мимо озер, водопадов, мимо маленьких деревушек, пастушьих хижин и туристских приютов, через тоннели, мосты, эстакады и самую середину Альп.

Большая половина Швейцарии – горы. Когда летишь над страной, кажется, что самолету негде тут сесть. И в самом деле возникла недавно нужда расширить Женевский аэропорт – пришлось просить Францию прирезать полоску ровной земли, а немаленький город Базель не имеет вовсе равнинного места для самолетов. Аэродром построен во Франции и пассажиров возят через границу автобусами.

Чертов мост. Сегодня тут действуют два моста.

Горы – это и богатство, и известная бедность страны. Угля, металлов и минералов Альпы для Швейцарии не припасли. Хозяйству сельскому горы дарят лишь знаменитые пастбища. Но бегущая с кручей вода – это огромный запас энергии, и швейцарцы ее почти полностью обратили себе на службу. Проезжая горами, постоянно видишь на кручах опоры электролиний – страна не только полностью обеспечивает себя электричеством, но и производит его на продажу…

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Альпийские встречи

«Пристегните ремни. Идем на посадку…» Я посмотрел вниз: где же самолет сядет? Горы, горы… Оказалось, Швейцария арендует у Франции кусочек равнины для аэродрома.

Через два дня мы ехали по горам. «Посмотрите: любую полоску пейзажа можно помещать в раму и вешать на стену…» Красивы Швейцарские Альпы! Синее небо, а под ним — снежные пики, скалы, зелень лугов, деревушки на склонах, стада коров, немыслимые завитушки дорог, синее блюдечко озера в дымке долины.

Природа Швейцарии, ее пейзажи — главная притягательная сила для приезжающих сюда туристов.

Я был в Швейцарии по делам, но посчастливилось из Женевы съездить и в горы. Мы выбрали цель: посетить перевал, где проходили солдаты Суворова. Холодным ветреным днем стояли мы у знаменитого Чертова моста. И тут встретили человека, рассказ которого стал началом маленькой повести о людской дружбе, рожденной во время войны с фашизмом. Вы прочтете о ней в «Истории Петра и Карла».

Ее величество корова

Все было как на знакомых с детства открытках. Кругом лежали цветные от осенних красок холмы с лесками, лугами, игрушечной красоты домами, сараями, сеновалами, оградами из камней. На плече одного из холмов темнела черточка колокольни, вдали неясно маячили горы. И было все подернуто синевой, пахнувшей деревенским дымом.

Наши зеленые «жигули» скользнули по склону холма, и вот уже другая «открытка», столь же яркая и нарядная, оживленная стадом овец на лужайке и шествием стариков в ярких старинных одеждах и почему- то с ружьями… Оказалось, шли старики со свадьбы, где радость сочетания молодых, по традиции, отмечалась пальбой.

Тут, у холма, мы и услышали звон. Явно колокола… Но негромкие и нестройные. Из-за бугра виднелась верхушка церкви. Можно было подумать, что это по случаю все той же свадьбы — маленький благовест. Совсем нет! По другую сторону взгорка, в лощине рядом с дорогой, паслось небольшое стадо светло-бурых коров. Оно-то и было мелодичным, довольно громким оркестром. У каждой буренки на ошейнике шириной в две ладони висел — не знаешь, как и сказать, — колокольчик. Но можно ли так назвать из меди кованый инструмент едва ль не с ведерко?

Мы, понятное дело, сразу же стали снимать необычный ансамбль. И коровы, как будто понимая, что ими любуются, подтянулись прямо к дороге. Это насторожило хозяина стоявшей у ручья под вязами фермы. Он подъехал к лужку на «пикапе» и, поправляя провода «электрического пастуха», таким способом тактично предупреждал чужаков: имейте в виду — я тут… Убедившись, однако, что коровам ничто не грозит, крестьянин подошел, поздоровался, и мы узнали причину его беспокойства.

Уже несколько лет тут ведется большая война с туристами, для которых нет из Швейцарии лучшего сувенира, чем этот колокол, снятый с коровы.

— Сувенирная индустрия этот спрос, конечно, сразу учла. Колокольчиков в магазинах полно, — сказал крестьянин, — но вы ведь знаете: кошке дорог краденый кусок мяса, а не тот, что ей бросили.

— Но почему они так велики?

— Далеко слышно. В горах за два километра я уже знаю — это мои. Любую корову по колокольчику узнаю. — Наш собеседник поправил ошейник у одной «музыкантши» и, возвращаясь к нам, улыбнулся: — Ну и, возможно, есть тут немного чудачества. Мы, швейцарцы, на корову молиться готовы.

Еще мы узнали: громоздкий звуковой инструмент корове совсем не мешает, считается даже, что способствует аппетиту. Коровы так к нему привыкают, что, если по случаю смерти кого-нибудь в доме колокольчик с коров снимают (таков старинный обычай), они, озадаченные и испуганные, не покинут загона.

Небольшое стадо коров в Швейцарии — непременная часть пейзажа. Коровы — главное достояние сельского жителя. В этой горной стране лишь семь процентов земли пригодно для пашни. Сеют пшеницу, кукурузу, выращивают картошку, кормовую свеклу, помидоры, в некоторых местах — виноград. Земли тут небогатые, и с давних времен народ кормится тем, что дает ему животноводство. Культура молочного хозяйства необычно высока, и опыт швейцарцев широко распространен по миру. Название травы — люцерна — это название района в Швейцарии, а известная и у нас порода коров симментальская ведет начало из швейцарской долины Зимменталь.

Сказать, что за коровой в Швейцарии заботливо, по-хозяйски ухаживают, — значит сказать очень мало. Корову тут холят, лелеют. Известно, что молоко у коровы на языке. И крестьянин, имеющий стадо коров голов в двенадцать — пятнадцать, кажется, именно о них думает в первую очередь, а потом уже обо всем остальном в жизни. Рядом с домом — прекрасный загон для коров, просторный сарай, куда сено подается по оцинкованным трубам воздуходувки, тут же хранилище для свеклы, место, где в аккуратную кучу сложен навоз. Рядом с усадьбой — луг. Если через него не сбегает горный ручей, то подведена вода.

Трудно сказать, что на уме у местных коров, но вид у них от постоянной заботы аристократический. Они не сторонятся человека, не боятся автомобилей (автомобильное «стадо» почтенно замрет, когда шоссе переходят коровы), они со спокойным достоинством шествуют по мостам через бетонные магистрали и равнодушно взирают на толпы туристов с фото- и кинокамерами. Посмотришь — не корова, а королева! «Я плачу за все молоком и достойна вашего уважения» — так смогла бы сказать корова, если бы вдруг начала говорить под звуки своего громадного колокольца.

Чаще всего в Швейцарии видишь таких вот светло-бурых коров, пасущихся по холмам. В летние месяцы, когда сходит снег и набухают сочной травой альпийские пастбища, пастухи гонят коров высоко в горы. Для этих пастбищ есть скот особой породы — небольшие, темного цвета, подвижные коровенки. Это настоящие альпинистки, способные проходить там, где не рискуют ступать даже горные пастухи. Нрав у этих коров особый. По мере подъема в горы у них просыпаются инстинкты дикого стада с его иерархией подчиненных и вожака. За право быть вожаком у коров ежегодно при перегоне возникают бои. Коровенки, не претендующие на «корону», спешат удалиться, а те, что способны стать во главе стада, которому предстоит ходить по горным кручам, должны подтвердить в поединках свою силу и сообразительность.

Владельцы коров хорошо знают эти законы горного стада и с пастухами вместе следуют до альпийских лугов. Каждый тешит себя надеждой, что именно его буренка станет вожаком-«королевой». Некоторым после боя приходится спускать своих коровенок с альпийского луга на бойню. Зато тот, на чьем дворе зимовала победительница, целое лето будет ходить в именинниках.

Рассказывают, «королева», как правило, не бывает самой удойной. В сентябре, когда стадо будет спускаться с альпийских лугов в долину, самой удойной корове пастухи украсят рога белой лентой. Приходит черед гордиться ее хозяину. Но он, подмываемый радостью выбежать сразу навстречу любимице, проявит выдержку — корова должна показать, что не забыла дорогу домой и рада встрече с хозяином.

В альпийских лугах маленькие стада крестьянских коров смешивают в одно большое стадо. Молоко от него идет в общий котел сыроварни или на горную маслобойку. Дележ конечных продуктов идет опять же по достоинству коров. Перед подъемом в горы, на общем сходе ветеринар тщательно и придирчиво проверяет родословную и удойность коровы. На рог ей ставят клеймо. И хозяин получит свое в соответствии с тем, как доилась летом корова. Ясное дело, каждый крестьянин постоянно стремится улучшить свое небольшое стадо кормилиц.

Три четверти всего молока в Швейцарии перерабатывают в знаменитый швейцарский сыр. Сейчас повсюду действуют современные сыроварни. Но в альпийских лугах сыр варят так же, как варили его и двести, и четыреста лет назад. Медный котел над костром. Возле него священнодействует опытный сыровар. Второе лицо тут — старший пастух, потом маслодел, помощник пастуха, овечий пастух, мальчик, пасущий телят, — всего человек шесть-семь. Они пасут, доят коров, делают сыр и масло. Сыр большими, как жернова, кругами раньше спускали в долины на особых заплечных лямках или на лошаках. Сейчас спускают по канатным дорогам или даже на вертолетах. Но саму пастушью жизнь на альпийских лугах осовременить трудно. Она осталась суровой, первобытно тяжелой и романтичной.

(начало в т.12)

Большая часть швейцарии горы когда летишь над страной

- ЖАНРЫ 360

- АВТОРЫ 276 988

- КНИГИ 653 140

- СЕРИИ 24 978

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 610 872

Полное собрание сочинений. Том 13. Запечатленные тайны

«Видеть землю, узнавать, как на ней живут люди, наблюдать растения, птиц и зверей, плыть по реке, по морю, продираться по лесу и подниматься в горы – это все очень большая радость и изрядная доля того, что называется счастьем…»

© ИД «Комсомольская правда», 2014 год.

Предисловие к этому тому подсказал неожиданно сам Василий Михайлович Песков. Среди его заметок за 1982 год я нашел одну совершенно неожиданную. И думаю, лучше не придумать для вступления в очередной том.

Ну ни убавить и ни прибавить!

«О нашем другеПозвал редактор вчера и сказал: «В. М., две страницы о читателе в специальную полосу».

Задача… Ну, первое, спасибо читателю, что читает, иначе зачем бы наши писанья. Второе, спасибо, что читает внимательно. Мой друг профессор Андрей Григорьевич Банников любит всегда говорить: «Один студент может быть глупым, аудитория в целом всегда умна. Всегда найдется человек, который твою ошибку, твою оплошность заметит». Это верно. Особенно если аудитория у тебя – десять миллионов. Любая оплошность вызывает письмо: «Что же ты, брат. » И это, хочешь не хочешь, приручает к точности, аккуратности.

Читатель бывает и въедлив. Я помню, как ныне работающий в «Правде» Давид Новоплянский по параллельному с моим телефону терпеливо слушал старушку, давнишнюю нашу подписчицу: «У вас в четвертом столбце в двенадцатой строчке ошибка – полагается быть запятой, а тут точка…» Новоплянский, отыскав злополучную строчку: «У нас запятая. Точка у вас – это технический брак». Старушка сердито: «Я же в очках и вижу прекрасно – точка». «Ну хорошо, – сказал Новоплянский, – приезжайте, мы вам заменим газету…»

А недавно в отдел информации позвонил строгий молодой человек и, указав на ошибку (крохотную), голосом сплава вольфрама и молибдена спросил: как наказан корреспондент? «Корреспондент по приказу редактора сегодня утром уволен», – нашелся зав. информацией…

Но это все шутки, без которых серьезное дело обходиться не может. А газета – дело серьезное. И претензии наших читателей по большей части нешуточные. Ну эта хотя бы: «Как же может быть газета для молодежи обходиться без юмора?! Хотя бы маленький уголок, хотя бы в неделю раз». Это всего лишь одно из множества дельных и справедливых желаний, которое выполнять мы почему-то никак не можем. Смешного кругом немало, люди в редакции, слава богу, не мрачные, а вот поди же. И очень хочется в новом грядущем году шутить с читателем не только по телефону.

«Быть ближе к жизни», «быть позубастей и поострее», «поспевать за событиями», «писать ярко и просто» – это главная, но лишь малая часть пожеланий нашему брату в газете. И мы будем стараться.

Читатель… У него есть в газете свои любимцы. Я помню, в воронежской маленькой «молодежке» мы получили письмо, в котором благодарный читатель вполне искренне и серьезно писал: «Всех сотрудников обнимаю, а корреспондента А. Гамонюка я крепко целую». Целование, конечно, крайность. Но пишущий вовсе не безразличен к гласу читающих. По себе знаю: нет писем – тревожно, мешок писем скопился – беда! Как ответить на все? И, каюсь, не на все вовремя отвечаю. Грех этот вполне сознаю. Но, честное слово, нелегкое дело – ответить на полтысячи писем в месяц.

Между тем сам читатель заботлив и чуток. Не появляется месяц в газете приметный ему журналист – письмо: не случилось ли что? Здоров ли? Не нужна ли помощь какая? «Приезжайте к нам отдохнуть…»

Ну а что касается дела, то умный читатель оплошность легко прощает – с кем не бывает! Всего труднее читатель прощает нашему брату фальшь. Серьезная ошибка может вызвать с читательской стороны «телегу» – так газетчики называют бумагу на имя редактора или выше. Неприятное дело, но не смертельное. Хуже, если, почувствовав фальшь, читатель теряет к тебе интерес.

Но читатель может и очень трогательно награждать. С рязанской Мещеры, из городка Елатьмы, я вот уже многие годы осенью получаю смаковы – большие лепешки из смородины и малины, каким-то таинственным образом приготовленные на зиму в русской печи. Из Свердловска к дню рождения туристская братия непременно присылает какой-нибудь камень. Постоянство этих посылок вызывает тревогу за сохранность Уральских гор. Читатель из города Шуи подарил мне собрание вырезок из газеты – четыре тома! Все есть, начиная с моей первой заметки, опубликованной в «Комсомолке» двадцать шесть лет назад. А ленинградская женщина пишет, что одно размышление в газете спасло ей жизнь. Это уже очень большая для журналиста награда. Она заставляет подумать о читателе-друге. И я думал об этом множество раз. По очень серьезному поводу думал. Возникали соблазны пойти в другую газету. Шаг единственный и, пожалуй, даже необходимый. Но беспокоил вопрос: а мой читатель? Он без меня обойдется, конечно. А я без него?

Что же еще. Да! Читатель – твой верный помощник. Поправит, подскажет, посоветует, упрекнет. И сколько раз получал я письма: «Приезжайте. Эта тема – для вас». В этом году такой сигнал получен был от краеведа из Красноярска Николая Устиновича Журавлева. Вместе мы побывали в интереснейшем месте. Сейчас пишу об этой поездке, о случае исключительном в человеческой жизни. И в первых числах октября месяца, я надеюсь, мы встретимся на страницах газеты, мой дорогой друг-читатель.

Василий Песков, обозреватель «Комсомольской правды». 19 сентября 1982 г.»Подготовил Андрей Дятлов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды».

Птицы на проводах

В прошлом году на Британских островах загнездился орлан-белохвост. Вблизи этого единственного гнезда поставили караул, чтобы никто и ничто не потревожило редкую птицу. Так человек пытается сохранить крохи от некогда большого каравая дикой природы.

Теперь обратимся туда, где каравай этот, хотя и изрядно почат, но пока еще существует… В степных районах Заволжья, в Узбекистане, Туркмении и Казахстане орлы большой редкостью не являются, хотя некоторые виды их занесены в Красную книгу и мы обязаны всячески их охранять. В последние годы удалось побороть привычку стрелять в хищную птицу, как только она попадалась на глаза человеку с ружьем. Доказана полезность этих птиц, уяснена их особая роль в природе, поняли мы, и сколько велика радость видеть парящего в небе орла. Но вот выясняется: крупным птицам угрожает серьезно не только ружье.

Посмотрите на снимок. Этого орла-степняка (числится в Красной книге) не поразили ни пуля, ни дробь. Он погиб, когда присел с пойманным сусликом на столбе электролинии, идущей вдоль газопровода. (Как это бывает, я сам наблюдал в Белоруссии. Аист, присевший на столб межколхозной электролинии, коснулся при взлете крылом одного провода. Вспышка! И наверху осталось висеть мертвое тело птицы.)

Авторы книжек по занимательной физике любят задачу: почему птицы остаются невредимыми на проводах с напряжением в тысячи вольт? Объясним для тех, кто не знает. Птица касается лишь одного провода. Коснись она двух проводов или провода и опоры – исход будет, как у аиста или у этого вот орла.

Птицы на проводах

В прошлом году на Британских островах загнездился орлан-белохвост. Вблизи этого единственного гнезда поставили караул, чтобы никто и ничто не потревожило редкую птицу.

Полное собрание сочинений. Том 13. Запечатленные тайны

Альпы

Рассвет мы встречали на шоссе за Женевой.

Большая половина Швейцарии — горы. Когда летишь над страной, кажется, что самолету негде тут сесть. И в самом деле возникла недавно нужда расширить Женевский аэропорт — пришлось просить Францию прирезать полоску ровной земли, а немаленький город Базель не имеет вовсе равнинного места для самолетов.

Аэродром построен во Франции и пассажиров возят через границу автобусами.

Горы — это и богатство, и известная бедность страны. Угля, металлов и минералов Альпы для Швейцарии не припасли. Хозяйству сельскому горы дарят лишь знаменитые пастбища.

Карл, друг Петра…

Швейцарский городок Андерматт стоит в Альпах на перекрестке путей, ведущих в Италию, Австрию, Францию, причем на ключевом перекрестке — у Сен-Готардского перевала.

За горстку домов, прилепившихся к скалам, было в истории много жестоких боев и стычек.

Наконец-то старушка с собакой.

Задание 3 Подготовка к ОГЭ по русскому языку 2021

С давних времён народ здесь кормится тем (1) что даёт ему животноводство. Культура молочного хозяйства необычно высока (2) и опыт швейцарцев широко распространён по миру. Корову тут холят (3) и лелеют. Известно (4) что молоко у коровы на языке. И (5) имеющий стадо коров (6) крестьянин (7) кажется ( 8) именно о них думает в первую очереди (9) а потом уже обо всём остальном в жизни.

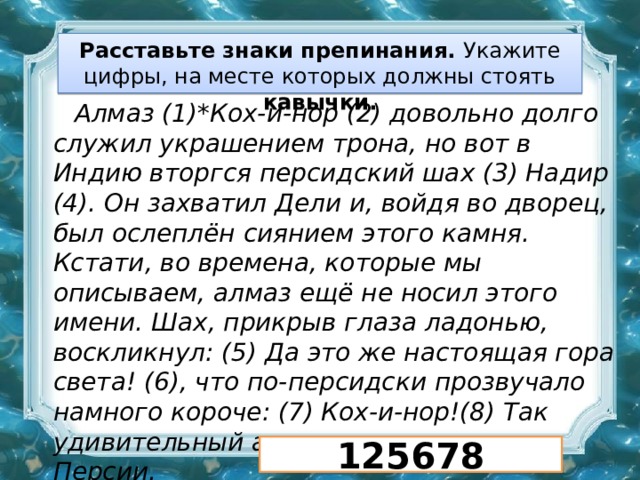

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять кавычки.

Алмаз (1)*Кох-и-нор (2) довольно долго служил украшением трона, но вот в Индию вторгся персидский шах (3) Надир (4). Он захватил Дели и, войдя во дворец, был ослеплён сиянием этого камня. Кстати, во времена, которые мы описываем, алмаз ещё не носил этого имени. Шах, прикрыв глаза ладонью, воскликнул: (5) Да это же настоящая гора света! (6), что по-персидски прозвучало намного короче: (7) Кох-и-нор!(8) Так удивительный алмаз оказался снова в Персии.

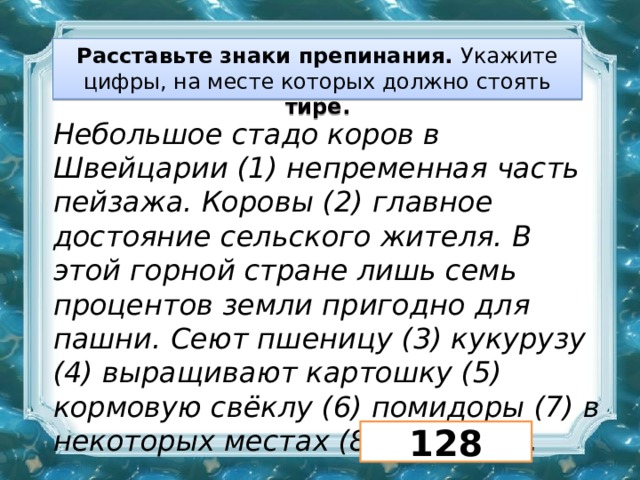

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять тире.

Небольшое стадо коров в Швейцарии (1) непременная часть пейзажа. Коровы (2) главное достояние сельского жителя. В этой горной стране лишь семь процентов земли пригодно для пашни. Сеют пшеницу (3) кукурузу (4) выращивают картошку (5) кормовую свёклу (6) помидоры (7) в некоторых местах (8) виноград.

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять кавычки.

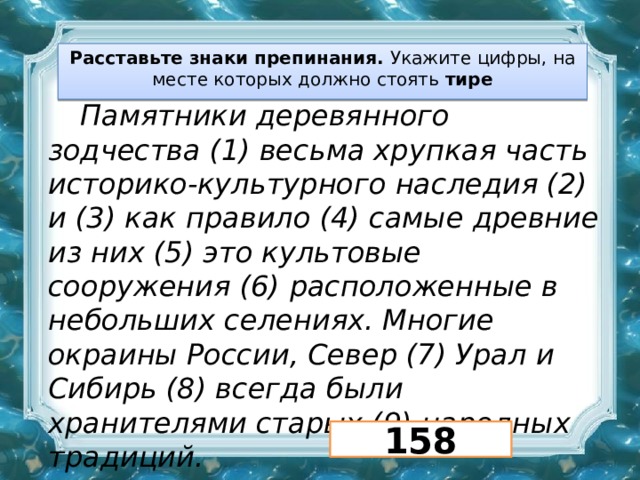

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно стоять тире

Памятники деревянного зодчества (1) весьма хрупкая часть историко-культурного наследия (2) и (3) как правило (4) самые древние из них (5) это культовые сооружения (6) расположенные в небольших селениях. Многие окраины России, Север (7) Урал и Сибирь (8) всегда были хранителями старых (9) народных традиций.

Швейцарские Альпы

Описать красоту швейцарских Альп в одной статье весьма непросто, но я попробую.

Швейцарские Альпы

Всем известно, что Швейцария - страна гор, озёр и водопадов. Но все эти природные достопримечательности встречаются и в соседних странах. Почему же Швейцарию выделяют, как особый природный феномен? Чтобы это понять, нужно хоть раз побывать в этой горной стране, увидеть своими глазами грохочущие водопады с ледяной талой водой, бурные бирюзовые потоки горных рек, белоснежные вершины живописных Альп и спокойную неподвижную зеркальную гладь прекрасных озёр.

Она идет…

В Женеве уже много веков на особой дощечке, хранящейся в ратуше, отмечают приход весны.

Читайте также: