Андрей голицын брянск путевка биография

Прямой предок князей Голицыных появился на Руси в 1408 году. За скупыми строками летописей так и видится торжественное прибытие в Москву «заезжего» князя Патрикея из Литвы. Он приехал на службу к Великому Князю Московскому Василию — сыну знаменитого Дмитрия Донского «со всем своим домом»: близкими и дальними родственниками, с двором и дружиной, домочадцами и огнищанами, служителями и челядинцами. Торжественный въезд не обошелся, надо думать, и без княжеских стягов, на которых был изображен скачущий на коне рыцарь в латах и с поднятым мечом. Этот рыцарь — традиционная Литовская «погонь», украшающая, кстати, и родовой герб князей Голицыных, и государственный герб нынешней Литовской республики, — был геральдическим знаком владетельных литовских государей: князь Патрикей был правнуком Гедимина — Великого Князя Литовского, долголетнего владетеля и правителя Литиш.

Московский Государь принял князя Патрикея «с великой честью», и тот сразу же занял одно из первых мест в русской государственной иерархии. Причина тому — не только высокое происхождение «заезжего» князя, не только политический расчет: Москве было выгодно привлекать на свою сторону литовских вельмож. Князь Патрикей был родственником семьи Московских Государей, троюродным браток Софии Витовтовны, супруги Великого Князя Василия. Сразу же добавим, что сын князя Патрикея Юрий женился позднее на дочери Великого Князя Анне и тем самым окончательно закрепил родство выходцев из Литвы с Московским Великокняжеским домом.

Ближайшие потомки князя Патрикея стали родоначальниками многих княжеских родов, хорошо известных в русской истории под собирательным именем «Гедиминовичей» — Хованских, Пинских, Вольских, Чарторыжских, Голицыных, Трубецких, Куракиных.

Собственно Голицыны ведут свой род от правнука Юрия Патрикеевича — князя Михаила по прозвищу Голица. Голицами называли тогда железные рукавицы, которые рыцари надевали в бою. По преданию, князь Михаил получил свое прозвище потому, что надевал голицу только на одну руку.

Родоначальник Голицыных был окольничим Великого Князя Василия III и несчастливым воеводой: 8 сентября 1514 года в печально знаменитой битве при Орше литовцы разгромили русское войско, которым командовали князь Михаил Голица и боярин Челяднин. Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского», рассказывая об этой битве, замечает, что между обоими воеводами не было согласия, что они не желали помогать друг другу и действовали вразнобой. Кроме того, в самом пылу сражения Челяднин, кажется, предал князя Михаила и бежал с поля боя. Это, правда, его не спасло — оба воеводы и еще полторы тысячи дворян попали тогда в литовский плен, а всего Русь лишилась в тот день тридцати тысяч воинов. Князь Михаил Голица провел в плену 38 лет и вернулся на Русь лишь в 1552 году, когда его четвероюродный брат Царь Иван IV Грозный покорил Казанское ханство.

О ком из Голицыных, вписавших свое имя в историю России, упомянуть в этом коротком очерке? Историк писал, что «голицынский род самый многочисленный из русских аристократических родов» (второй по числу представителей — род князей Долгоруковых). Кроме того, Голицыны всегда были «на виду», всегда занимали значительные государственные должности, были возле Царского, а позже Императорского трона. Даже сухие цифры свидетельствуют о значении рода и его роли в истории нашего Отечества. В голицынском роду было 22 боярина: ни один другой род не - Руси стольких бояр — ближайших советников Московских Государей. Среди Голицыных было два фельдмаршала, 50 генералов и адмиралов, 22 Георгиевских кавалера орден Св. Георгия давался только за ратные заслуги. Многие Голицыны участвовали в Отечественной войне 1812 года, четверо пали в ее сражениях, двое из них — на Бородинском поле. Князь Александр Борисович Голицын всю кампанию был бессменным адъютантом главнокомандующего фельдмаршала Кутузова и оставил интересные «Записки об Отечественной войне».

Голицыны всегда блюли честь рода так, как это понималось в ту или иную историческую эпоху. Во времена местничества один из-за этого даже пострадал, но не уронил достоинство фамилии: думный боярин Иван Васильевич Голицын, категорически отказался сесть за Царским свадебным столом «ниже» князей Шуйских. Он предпочел вообще не явиться из-за этого на свадьбу Царя Михаила Федоровича в 1624 году, за что был сослан с семьей в Пермь, где вскоре и скончался.

Таких случаев, однако, было немного. Чаще Московские Государи жаловали Голицыных и даже выдавали за них своих родственниц. Уже упоминалось о родстве князя Патрикея и Патрикеевичей с Домом Московских Рюриковичей. Продолжив эту тему, можно указать и на родство Голицыных по женской линии с династией Романовых. Князь Иван Андреевич Голицын, например, был женат на ближайшей родственнице супруги Царя Алексея Михайловича — Марии Ильиничне Милославской, княжна Прасковья Дмитриевна Голицына была замужем за Федором Нарышкиным и приходилась теткой Петру Великому, а княгиня Наталья Голицына была ему двоюродной сестрой.

Одного из Голицыных — князя Василия Васильевича иностранцы называли «Великим». В России, правда, это прозвище за ним не закрепилось по понятным причинам. Однако, заслуги его в управлении государством были действительно велики, а роль конечно же не сводилась лишь к близости к Царевне Софье Алексеевне, как примитивно пытаются представить иные исторические романисты. Князь Василий Васильевич служил Отечеству и Престолу более 30 лет. Вот лишь перечень его должностей и званий: Государев стольник и чашник, Государев возница, главный стольник, боярин царя Федора Алексеевича, начальник Посольского приказа, дворовый воевода и, наконец, «царственныя государственныя Большия печати сберегатель, наместник Новгородский и ближний боярин». После того, как Петр Первый заточил Царевну Софью в монастырь, ее «правая рука» князь Василий Васильевич был лишен чинов, званий и имущества (но не княжеского достоинства) и сослан в дальние северные города.

Но в то же самое время возвысился двоюродный брат опального — князь Борис Алексеевич Голицын. Он был воспитателем Петра Великого, его ближайшим советником, и стал последним в роде, кому было пожаловано боярство — вскоре после этого Государева Боярская Дума отошла в историю, и ее заменил петровский Правительствующий Сенат.

Видную роль в России начала XVIII века играли и трое братьев «Михайловичей». Старший, князь Дмитрий Михайлович Голицын был сначала комнатным стольником Петра Великого, потом стал капитаном Преображенского полка, позже — сенатором, действительным тайным советником, президентом Коммерц-коллегии и членом Верховного тайного Совета. В этом качестве он стал инициатором первой в истории попытки ограничить самодержавие Российских Государей. Вместе с другими членами Верховного тайного Совета он заставил Императрицу Анну Иоанновну перед вступлением на престол подписать так называемые «кондиции», которые обязывали ее, управляя страной, считаться с мнением высшего дворянства. Как известно, эта попытка не удалась, Императрица отказалась выполнять «кондиции», но не забыла их авторов. Князь Дмитрий Михайлович через несколько лет был обвинен в измене и заточен в Шлиссельбургскую крепость, где и скончался в 1737 году.

Второй из братьев князь Михаил Михайлович - старший также был стольником и «царевым барабанщиком» у Петра Великого, позже оказался среди героев Полтавской битвы и был отмечен Царем, участвовал во многих других сражениях петровского и послепетровского времени, дослужился до чина фельдмаршала (1 класс по Табели о рангах) и был президентом Военной Коллегии, то есть военным министром России. И, наконец, третий — князь Михаил Михайлович-младший повторил карьеру старшего брата, но не в сухопутных войсках, а на Российском флоте. Он был моряком и флотоводцем, носил высший чин генерал-адмирала русского флота (также 1 класс) и был президентом Адмиралтейств-коллегий, или морским министром.

При Императрице Екатерине II прославился как крупный полководец князь Александр Михайлович, который был кавалером всех без исключения Российских орденов. Его брат князь Дмитрий Михайлович в течение тридцати лет был послом России при Австрийском Дворе в Вене, по его завещанию и на его средства в Москве была основана известная всем Голицынская больница, которая до 1917 года содержалась на средства князей Голицыных и до сих пор служит своему назначению. А их двоюродный брат тоже Александр Михайлович более 15 лет представлял Россию в Париже и Лондоне.

При Императорах Александре и Николае Павловичах почти четверть века Московским генерал-губернатором был князь Дмитрий Владимирович Голицын — строитель первопрестольной, покровитель наук и искусств. Как свидетельствуют почти все мемуаристы первой половины XIX столетия, он много сделал для Москвы — строил ее, благоустраивал, заботился о Московском университете, помогал московским театрам, основал в городе итальянскую оперу. За заслуги в развитии Москвы Государь Николая I пожаловал его титулом светлейшего князя с правом передавать его потомкам.

Голицын, Николай Михайлович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Голицын.

Николай Михайлович Голицын

Обергофмаршал

1768 — 1775

Предшественник: Карл Ефимович Сиверс

Преемник: Григорий Никитич Орлов

Рождение: 8 января 1727

Смерть: 2 января 1787 (59 лет)

Награды:

Band to Order St Alexander Nevsky.jpg Order of Saint Anne Ribbon.PNG

Князь Николай Михайлович Голицын (8 января 1727 — 2 января 1787) — русский придворный из рода Голицыных, обер-гофмаршал и тайный советник.

Семнадцатый ребёнок генерал-фельдмаршала Михаила Михайловича Голицына Старшего, по матери — внук князя Бориса Ивановича Куракина, одного из руководителей внешней политики петровского царствования. Среди старших братьев — фельдмаршал А. М. Голицын и крупный дипломат Д. М. Голицын.

Камер-юнкер с 22 декабря 1761 года, капитан Измайловского полка, с 1763 камергер и гофмаршал. На коронации Екатерины II расставлял кушания. В дневнике Порошина упоминается как частый гость покоев наследника, с которым вёл разговоры о тригонометрии, венгерских винах и других предметах.

В 1768 императрица пожаловала Голицына в обер-гофмаршалы, т.е. сделала главным распорядителем придворной жизни. При дворе он был известен под прозвищем «толстяк» (Mr le Gros)[1]. Кавалер ордена Св. Анны, в 1773 году был награждён орденом Александра Невского.Николай Михайлович Голицын

Обергофмаршал

1768 — 1775

Предшественник: Карл Ефимович Сиверс

Преемник: Григорий Никитич Орлов

Рождение: 8 января 1727

Смерть: 2 января 1787 (59 лет)

Награды:

Band to Order St Alexander Nevsky.jpg Order of Saint Anne Ribbon.PNG

Уволен по прошению от всех должностей 12 августа 1775 года. В своём памфлете князь Щербатов утверждает, что Голицын потерял позиции при дворе из-за конфликта с Потёмкиным: «Неосторожность приготовить ему какого-то любимого блюда подвергла его подлому ругательству от Потёмкина и принудила идти в отставку»[2].

Варвара Николаевна, дочь

Екатерина Николаевна, дочь

Князь Голицын был крупным землевладельцем, имел поместья в Подмосковье, в Мещовском и Козельском уездах (20 тысяч крепостных крестьян). Скончался в январе 1787 года в Петербурге и был похоронен рядом с женой на Лазаревском кладбище.

Семья и дети

С 1753 года был женат на Екатерине Александровне Головиной (1728—9.09.1769), дочери и наследнице адмирала А. И. Головина. Дети:

Варвара Николаевна (25.07.1762—4.01.1802), замечательная красавица, замужем за гофмейстером князем Сергеем Сергеевичем Гагариным (1745—1798), их сыновья Николай и Сергей.

Екатерина Николаевна (14.11.1764—7.11.1832), замужем за светлейшим князем С. А. Меншиковым (1746—1815). По свидетельству современников, была одной из самых красивых женщин своего времени и отличалась свободным образом жизни.

Анна Николаевна (15.11.1767—18?), была замужем за графом А. А. Мусиным-Пушкиным (1760—1806), но потомства не оставила. Будучи разорена управляющими, скончалась в бедности.

Александр Николаевич (6.09.1769—12.04.1817), камергер и богач, известный своей безумной расточительностью, за что был прозван в Москве именем оперы, бывшей в большой моде, «Cosa-rara». Был женат на княжне Марии Григорьевне Вяземской (1772—1865), после развода с ним, в 1802 году она вышла замуж за графа Л. К. Разумовского. В 1800-е года разорился и под конец жизни получал пенсию от своего троюродного брата князя С. М. Голицына.

Не буду продолжать перечисление, тем более что о следующих поколениях Голицыных — главным образом, о поколении своих дедов — коротко рассказывает в главе «Семья» и сам автор «Записок». Да и вообще, перечисление мало что добавит к общей характеристике этого рода, принадлежащего к древнейшему русскому дворянству — сословию, которое столетиями формировало ход исторического развития России. Под таким углом зрения, думается, и должно смотреть сегодня на голицынский род. «Из песни слова не выкинешь», — говорит пословица. Точно так же не вычеркнуть из российской истории и Голицыных. К ним, как и к другим древним родам, следует относиться сегодня, как к неотъемлемой части истории родины.

Уже были — и не так уж давно! — попытки «сбросить с корабля современности» дворянина Пушкина, объявить «барской», а следовательно антинародной едва ли не всю русскую культуру прошлого века, «не замечать» тех или иных исторических деятелей из-за их принадлежности к «эксплуататорскому классу». Наши сегодняшние бескультурье и дикость во многом следствие именно такого подхода, который еще недавно считался «единственно верным».

Разрушая храмы, уничтожая материальные памятники прошлого, стирая самую память о былом, советская власть десятилетиями искореняла и «живые памятники» отечественной истории — потомство русских исторических родов. Да простят мне ныне здравствующие Голицыны и Барятинские, Трубецкие и Волконские, Шереметевы и Мещерские такое сравнение, но все-таки нечто общее между каменным свидетелем прошлого и живым наследником древней фамилии есть, и это общее — принадлежность к истории.

Каким еще недавно было у нас отношение к представителям русских родов ни для кого не секрет. Они в лучшем случае были изгоями и подозрительными «бывшими». Уже упоминалось об изданной недавно в Париже родословной росписи некоторых русских дворянских родов. Значительная

часть этого тома посвящена Голицыным. И против многих, очень многих имен — прочерки. Не только в Париже нет сведений о судьбе десятков и десятков представителей голицынского рода, затянутых в омут революции, нет их и в Москве. Где они? Что стало с теми, кто в 1917—20 годах не пожелал покинуть родную землю?

До некоторой степени ответ на эти вопросы дают «Записки». Но их автору все-таки повезло: он остался в живых. Не все вытянули столь «счастливый» билет. Представителей исторических родов еще недавно преследовали просто «за фамилию», преследовали всей мощью государственной карательной машины. Достаточно было называться Голицыным или Шереметевым, чтобы быть врагом, подлежащим уничтожению.

Князь Андрей Кириллович Голицын уже несколько лет пытается узнать что-либо о судьбе своих исчезнувших родственников и сородичей. Копии его запросов в самые разные учреждения занимают целые папки. Десятки, может быть, сотни запросов. И ответы. Завеса тайны начинает приподниматься.

Вот, например, ответ на запрос о судьбе Дмитрия Александровича Голицына. Сообщает Прокуратура Джезказганской области Казахстана: «Постановлением Тройки УНКВД по Карагандинской области осужден к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение 7 января 1938 года. 21 апреля 1989 года реабилитирован». К ответу приложено официальное «Свидетельство о смерти», в графе «причина смерти» значится — «расстрел».

Ответ из Карагандинской области Казахстана на запрос о судьбе Владимира Львовича Голицына: «4 марта 1935 года осужден особым совещанием при НКВД СССР на 5 лет, направлен в Карлаг НКВД, 22 мая 1937 года приговорен Особой Тройкой НКВД к расстрелу за контрреволюционную агитацию среди заключенных, за распространение слухов о жестокостях в лагере, о плохом питании и прину

дительном труде, что нарушало нормальный ход работы на опытно-поливном поле Карлага». 13 августа 1937 года расстрелян. В 1959 году приговор Особой Тройки отменен, как необоснованный.

Ответ Военного прокурора Одесского военного округа на запрос о Сергее Павловиче Голицыне: «Работал актером в театре города Николаева, по решению НКВД СССР и Прокурора СССР 4 января 1938 года репрессирован. 16 января 1989 года реабилитирован».

Ответ с Украины на запрос о судьбе Константина Александровича Голицына: «Арестован 15 декабря 1930 года по необоснованному обвинению, как участник контрреволюционной монархической организации. Тройкой при Коллегии ГПУ приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 9 мая 1931 года».

Ответ Московского отделения ФСБ на запрос об Анатолии Григорьевиче Голицыне: «Бухгалтер Московского футлярного объединения А. Г. Голицын был арестован 26 августа 1937 года, необоснованно обвинен Тройкой при УНКВД СССР в контрреволюционной деятельности, приговорен к ВМН. Приговор приведен в исполнение 21 октября 1937 года в г. Москве. В 1960 году реабилитирован».

Ответ на запрос об Александре Александровиче Голицыне: «Техник-строитель отделения Заготзерно в г. Липецке А. А. Голицын арестован 7 августа 1937 года за ведение антисоветской агитации. Приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 10 октября 1937 года. В 1956 году реабилитирован».

. На многие запросы, как надеется князь Андрей Кириллович, ответы еще придут. А речь в них идет часто даже не об отдельных людях, а о целых семьях. Полностью, например, пропала без вести семья Григория Васильевича Голицына. Ничего не известно о семье Сергея Сергеевича Голицына, о семьях Александра Петровича, Льва Львовича и многих других.

Не нужно думать, что репрессии обрушивались только на мужчин. Одна из женщин голицынского рода Ирина Александровна Ветчинина, работавшая зоотехником в одном из колхозов Кировоградской области, была арестована и приговорена к расстрелу за «антисоветскую пропаганду». Пропаганда выразилась в том, что в письме к матери, которая жила в Праге, она рассказала о своем бедственном положении. Эта открытка сохранилась в деле, и мы можем процитировать ее сегодня: «Милая дорогая моя мамочка, долго не писала тебе, потому что не хотелось писать, что мне плохо. Все ждала, что улучшится мое положение, а оно все ухудшается. У нас, мамочка, сейчас так плохо, как никогда не было: большие морозы, а я хожу в парусиновом плаще и чуть ли не босиком. Мамочка милая, может быть, у тебя найдется что-нибудь теплое старое, чтобы я перезимовала эту зиму. »

Эти строки в открытке, подчеркнутые следовательским карандашом, и стали основанием смертного приговора.

Так постепенно, шаг за шагом заполняются те "белые пятна" в голицынской родословной о которых мы говорили на первых страницах этих заметок. И пусть не радует такая правда, пусть однообразно горьки ответы: расстрелян - реабилитирован, расстрелян - реабилитирован, они все же лучше неизвестности. По крайней мере, они позволяют без прикрас, во всей неприглядности и жестокости представить себе отношение большевистских властей к людям, само имя которых принадлежит истории России.

по материалам Б П Краевского

На фото Князь Дмитрий Михайлович Голицын (1721 - 1793), сын генерал-фельдмаршала кн.

Биография

Лев Сергеевич Голицын происходил из княжеского рода, он родился в 1845 году в замке Радзивилов, который в настоящее время находится на территории Беларуси. Голицын получил великолепное домашнее образование, знал несколько иностранных языков, изучал литературу и музыку, а также был увлечен историей.

Заметив любовь сына к истории, Голицын-старший отправил его учиться в Парижский университет (Сорбонна) во Францию. В 1862 году он его окончил со степенью бакалавра и вернулся назад в Россию.

С декабря 1864 до марта 1866 года Лев Сергеевич Голицын служил при Министерстве иностранных дел. Свою карьеру он начал в должности канцелярского чиновника Азиатского департамента, а продолжил - коллежским регистратором. Еще год он проработал в Главном архиве МИДа.

«Новый Свет»

Усадьба «Новый Свет», купленная Голицыным, была существенно преображена и перестроена. Лев Сергеевич возвел здесь две масштабные постройки. Одна была создана для проживания - в стиле средневекового замка, с массивными зубчатыми стенами. Весь комплекс постройки выполнен в форме квадрата, который в каждом углу имеет башню. В другой постройке Голицын занимался производством и усовершенствованием вин.

Однако «Новый Свет» известен не только тем, что там выпускалось вино под руководством Голицына. В приобретенной князем усадьбе большую территорию занимают реликтовые леса. Здесь произрастают:

- Древовидный можжевельник.

- Эндемичная сосна Станкевича.

- Деревья туполистной фисташки.

- Ковыль.

Некоторые деревья имеют возраст от 200 до 250 лет, а многие растения занесены в Красную книгу. Также тут растут 18 видов эндемичных растений, которые, соответственно, более нигде в мире не встречаются.

На территории усадьбы располагаются два красивейших грота Голицына – на мысе Плоский и Сквозной, а также на мысе Пещерный. С 1974 года «Новый Свет» был признан заказником и взят под государственную охрану.

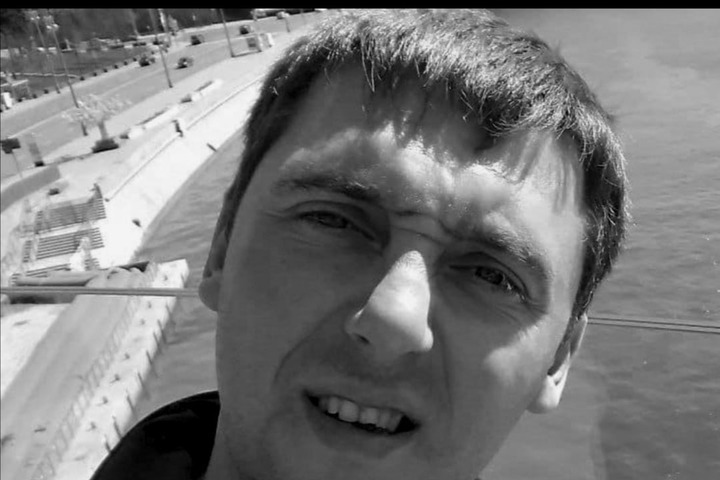

Погиб 32-летний футболист клуба «Заря» из Стародуба Андрей Галицин

Погиб 32-летний футболист клуба «Заря» из Стародуба Андрей Галицин, сообщили его друзья.

Спортсмен погиб в Москве, однако обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Знакомые футболисты попросили помочь его родным, которые нуждаются сейчас в деньгах.

26 сентября 2021, Воскресенье, 08:17

Синоптики сообщили о завершении сезона дождей в Брянской области

Синоптики сообщили, что на следующей неделе в Брянскую область наконец-то придет бабье лето. Должен закончиться затянувшийся сезон дождей

26 сентября 2021, Воскресенье, 07:01

Брянский депутат Николай Валуев призвал очистить улицы от полудиких собак

Брянский депутат Госдумы Николай Валуев призвал очистить улицы от полудиких собак. Поводом стал ужасающий случай, произошедший в Ульяновске

25 сентября 2021, Суббота, 23:06

В Володарском районе Брянска после ДТП перевернулся автомобиль

В Володарском районе Брянска после ДТП перевернулся автомобиль. В ДТП машины получили значительные повреждения

25 сентября 2021, Суббота, 21:58

В Почепе Брянской области случился пожар в Первом Трубном переулке. Погиб мужчина

Начало виноделия

Изначально в маленьком хозяйстве под Феодосией Лев Сергеевич высаживает виноградные лозы сортов Мурведер и Саперави, а после сбора урожая начинает производство вина. Получившееся вино начинает пользоваться интересом сначала в Крыму, а позже и в Москве.

В 1878 году у князя Херхеулидзева он приобретает урочище «Парадиз», которое в дальнейшем назовет усадьбой «Новый свет». Площадь всей территории усадьбы составляет около 230 га, находится в Крыму, у горы Сокол, рядом с городом Судак.

На площади более 20 га Лев Сергеевич создает питомник, где начинает культивацию около пятисот сортов винограда. Также рядом с Феодосией он высаживает 30 га виноградников, около села Токлук (нынешняя Богатовка) - 40 га и столько же в Кавказском поселке Алабашлы.

Мемориальная доска, установленная в честь Галицина Андрея Владимировича

Мемориальная доска открыта в 1996 году в честь Галицина Андрея Владимировича в холле здания Снежской гимназии в п. Путевка.

Адрес: Брянский район, пос. Путёвка, ул. Школьная, дом 1

Текст: «Галицин Андрей Владимирович. Выпускник Снежской средней школы, родился 3.06.1976 погиб 14.12.1995 при исполнении воинского долга в Чечне»

Родился в поселке Большая Дубрава Карачевского района. Потом переехал с семьей в п. Путевку Брянского района. Андрей окончил Снежскую школу в 1993 году. Устроился рабочим на хоздвор птицефабрики «Снежка».

Служил рядовым. Погиб при исполнении воинского долга в республике Чечня. Его имя занесено в «Книгу памяти» Брянского района.

Семья князя

Семья Голицына Льва Сергеевича была благородных кровей, как и его гражданская жена Надежда Херхеулидзе. Встреча с ней коренным образом изменила его жизнь, если бы не она, то возможно, что Лев Сергеевич никогда бы не занялся виноделием, а посвятил бы себя правоведению в Московском университете.

Познакомившись с княжной, он воспылал к ней чувствами, она ответила ему взаимностью, однако ее замужество ставило на этом союзе крест. Брак княжны был неудачным и тяготил ее. Поправ нормы нравственности того времени, влюбленные уехали за границу и начали жить вместе гражданским браком. После проживания в Европе они возвращаются в Россию в имение отца Надежды Херхеулидзе «Парадиз», которое в дальнейшем и выкупит Лев Сергеевич Голицын.

Однако этот неофициальный союз с княжной Херхеулидзе оказался недолгим, спустя пять лет они расстались. Им пришлось поделить между собой дочерей, Надежде и Софье была дана фамилия Голицыных, но без права называться княгинями. Больше детей у князя Голицына не было. После пережитого князь с головой посвящает себя производству вина в своем имении.

«Спокойный, добрый, улыбчивый парень»: брянцы вспоминают погибшего футболиста Галицина

.jpg)

Спортсмен погиб в Москве. Об этом в социальных сетях сообщили его друзья. Обстоятельства трагедии не уточняются. О Галицине отзываются как о талантливом игроке и надежном товарище. Брянцы пишут.

.jpg)

Очень жалко. Хороший, спокойный, добрый, улыбчивый парень. Всегда на позитиве. Наша семья приносит соболезнования родным и близким. Спи спокойно.

Сложно в это поверить. С детства мы были с тобой вместе. Попадали в передряги и выбирались из них вместе. Но судьба распорядилась почему-то именно так. Ты одним из первых поздравлял меня всегда с Днём рождения, но в этот раз не поздравил. Теперь я понимаю почему. Спи спокойно, мой ДРУГ. Ты навсегда останешься в моем сердце.

Кошмар какой-то происходит, жить и жить бы. Только недавно видела, проходя мимо дома его, как соседке траву косил. Поздоровались как всегда. Прошло с детства много лет. Тусовались в детстве вместе. Андрей, спи спокойно. Глубокие соболезнования родным и близким.

«Абрау-Дюрсо»

Завод «Абрау-Дюрсо» начал свою историю в 1870 году, когда император Александр II распорядился в Краснодарском крае, у реки Дюрсо и озера Абрау, в своем имении наладить производство игристого вина. Постепенно здесь начали изготавливать шампанское, однако его качество оставляло желать лучшего.

Взлет производства и популярность продукции завода «Абрау-Дюрсо» начались после того, как Голицына назначают его управляющим в 1891 году. Спустя три года Лев Сергеевич строит подвал для производства и хранения шампанского на 10 тыс. ведер вина, а к 1897 году уже построили пять таких подвалов.

Для усовершенствования вкуса игристого вина Голицын приглашает на завод специалистов из Франции. В 1896 году выпускается первая совместная партия вина, а через два года появляется шампанское под маркой «Абрау». Его выпускают партией в 25 тыс. бутылок, и из-за своих прекрасных вкусовых характеристик оно поставляется только для императорского двора и аристократов.

В дальнейшем производство расширялось, и марку шампанского «Абрау-Дюрсо» могли оценить не только избранные, но люди более низких сословий, также началась продажа вина в Европу.

Голицынские вина

Расчет Льва Сергеевича Голицына оказался верным, благодаря тому, что производственные винные галереи и подвалы для хранения находились рядом с морем, удалось обеспечить наилучшую выдержку винам. Круглый год здесь держится температура в диапазоне от 8 до 12,5 С°. В итоге кропотливой многолетней работы удалось отобрать пять самых лучших сортов винограда, которые стали идеальной основой для игристых вин, это красные: Мурведр и Пино Фран и белые: Рислинг, Шардоне и Алиготе. В настоящее время крымские виноделы используют именно эти сорта винограда для создания белого игристого вина.

Самые первые партии шампанского, которые выпустил в 1882 году винодел Голицын, получили большую известность не только в России, но и за рубежом. Такая широкая география популярности его напитков объясняется тем, что он не только следовал знаниям, полученным во время обучения в Шампани, но и привнес некоторые новшества.

Промышленное производство

Предприниматель Лев Сергеевич Голицын в начале 90-х годов XIX века налаживает промышленное производство виноградных, шипучих и шампанских вин высочайшего качества. Для хранения большого объема продукции по его распоряжению начинается создание грандиозных по замыслу и исполнению многоярусных подвалов, большинство из которых пробиты в скальной породе гор Караул-Оба и Коба-Кая. В подвале № 4, имеющим особый статус, Лев Сергеевич Голицын собрал уникальнейшую коллекцию вин более 50 тыс. экземпляров, которое было выпущено в XVIII-XIX века.

Необходимо отметить, что сложная планировка подвалов преследовала конкретные цели, а именно: обеспечение самой лучшей выдержки различным видам вин. В каждом подвале поддерживалась определенная температура и влажность для выдержки белых, красных, десертных, крепких и шампанских вин.

Интересный факт: есть легенда, что до сих пор не обнаружен один из скрытых Голицынских подвалов в скале, где хранятся самые ценные и редкие вина.

Погиб 32-летний футболист стародубского клуба «Заря» Андрей Галицин

Погиб 32-летний футболист клуба «Заря» брянского города Стародуб Андрей Галицин. Это случилось в Москве. Сейчас семья погибшего собирает средства на оплату услуг морга и транспортировку тела, пишут в социальных сетях.

О случившемся стало известно 28 июля.

В одном из сетевых сообществ города уточнили, что Андрей Галицин погиб в Москве. Его тело долго содержалось в морге. Теперь с семьи умершего требуют крупную сумму. Также немало средств уйдет на транспортировку. Потому в Стародубе объявили сбор средств – среди друзей, знакомых и одноклассников футболиста.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях. Однако, что случилось с футболистом в столице - информации нет.

«Очень жалко, хороший, спокойный, добрый, улыбчивый парень! Всегда на позитиве. Наша семья приносит соболезнования родным и близким. Спи спокойно», - пишет Елена Могчерова-Заблоцкая.

«Только недавно видела, проходя мимо дома его, как соседке траву косил. Поздоровались как всегда. Прошло с детства много лет. Тусовались в детстве вместе. Андрей, спи спокойно, глубокие соболезнования родным и близким. », - рассказывает Юлия Терешонок.

«Один из самых веселых и юморных людей нашего городка. Не могу поверить, что так заканчивается твой путь. Покойся с миром», - добавляет Роман Голенок.

В соцсетях уточнили, что похоронят Андрея 30 июля на Краснооктябрьском кладбище. Прощание начнется в 13.00 у дома, где проживал молодой мужчина.

Возрастная категория сайта 18 +

Вклад в Крым

Если задаться вопросом, что сделал Лев Сергеевич Голицын для Крыма, то в первую очередь можно отметить «Новый Свет». Эта усадьба уникальна не только из-за своей архитектурной красоты, но и благодаря редчайшей природе. Таких мест на земле, чтобы сочетался мягкий климат, море и реликтовая флора, больше нет.

Также нельзя не сказать об огромном вкладе, который сделал Голицын в развитие виноделия в России, именно благодаря ему оно вообще существует. Его многолетние труды и опыт в изготовлении игристых, красных и белых вин и в настоящее время приносят пользу виноделам.

Его подвалы для хранения вин, которые вырублены в скале, не только помогают сохранять и выдерживать напиток. Благодаря им современным виноделам легче понять, как именно создавать такое вино, которое будет пользоваться популярностью у всех ценителей напитка.

Лев Сергеевич Голицын, безусловно, был незаурядной и уникальной личностью, о которой полностью рассказать в такой короткой статье вряд ли кому-то под силу.

Период с 1867 по 1882 годы

После окончания обучения он остается в университете и готовится к получению профессорского звания. С 1873 по 1874 годы Лев Сергеевич Голицын совершенствует свое образование в Лейпцигском и Геттингенском университетах. После этого он отправился во Францию, где изучал технологию изготовления виноградных вин.

В 1870 годы он участвует в археологических экспедициях во Владимирской губернии, открыв несколько стоянок человека каменного века на берегах реки Оки. В 1876 году его избирают предводителем Муромского дворянства, но по собственному желанию он оставляет эту должность.

Погиб 32-летний футболист брянского клуба «Заря» Андрей Галицин

В городе Стародубе Брянской области рассказали о трагедии - погиб 32-летний футболист местного клуба «Заря» Андрей Галицин. Что на самом деле произошло с молодым мужчиной, не сообщается. Известно, что погиб Андрей в Москве. Долго находился в морге. В соцсетях пояснили, что теперь в столице с семьи требуют много денег

В городе Стародубе Брянской области рассказали о трагедии - погиб 32-летний футболист местного клуба «Заря» Андрей Галицин. Что на самом деле произошло с молодым мужчиной, не сообщается.

Известно, что погиб Андрей в Москве. Долго находился в морге. В соцсетях пояснили, что теперь в столице с семьи требуют много денег за морг и транспортировку тела на Брянщину. Поэтому в соцсетях объявили сбор средств. Горожане откликаются на призыв. Родные благодарят тех, кто не остался равнодушен к чужой беде.

- Выражаем соболезнование родным и близким игрока команды Андрея Анатольевича Галицина по поводу его скоропостижной смерти. Покойся с миром, друг! - написали в соцсетях.

Горожане оставляют много скорбных комментариев.

- Очень жалко, хороший, спокойный, добрый, улыбчивый парень! Всегда на позитиве.

Голицын Лев Сергеевич (предприниматель, винодел): биография, семья, память

Князь Лев Сергеевич Голицын родился в 1845 году в местечке Стара-Весь Люблинской губернии. Он стал основоположником изготовления вина в Крыму, а также производства игристых вин в промышленных масштабах в Абрау-Дюрсо. О его биографии, истории виноделия и интересных фактах будет рассказано в этой статье.

Признание продукции

Шампанское под марками «Парадиз» и «Новый Свет» было дебютом Голицына в производстве игристых вин. В 1896 году он выпускает напиток под маркой «Новосветское», которое подают во время коронации Николая II в 1896 году. Его по достоинству оценили гости церемонии, после чего это вино переименовывают в марку «Коронационную». Спустя четыре года, в 1900 году, на Всемирной выставке вин во Франции это шампанское получает Гран-при.

Несмотря на это, дела Голицына идут не лучшим образом, чтобы спастись от банкротства, в 1912 году он передает часть своих запасов во владение императору. Лев Сергеевич Голицын чуть не стал банкротом из-за того, что тратил большие средства на пополнение коллекции редких вин, а также на приобретение лучших образцов техники для виноделия.

ГОЛИЦЫН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Возглавил комиссию Думы на заключительном этапе переговоров с послами Сигизмунда III (июль 1608), 25.7(4.8).1608 года подписал перемирие, согласно которому русская сторона обязывалась отпустить арестованных «гостей» Лжедмитрия I, а король обещал вывести польско-литовские отряды, находившиеся при Лжедмитрии II. В ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века в июне 1610 года Голицын участвовал в Клушинском сражении, пытался предотвратить измену наёмников и их переход на сторону войск Сигизмунда III. После свержения царя Василия Ивановича Шуйского 17(27).7.1610 года вошёл в состав «Семибоярщины». В августе 1610 года целовал крест королевичу Владиславу (будущий польский король Владислав IV) как избранному на определённых условиях русскому царю. Вёл активную переписку с братом Василием, являвшимся главой посольства к Сигизмунду III. В октябре 1610 года обвинён командованием польско-литовского гарнизона в тайных сношениях с Лжедмитрием II и посажен под арест. Участник восстания москвичей 19-20(29-30).3.1611 года против гарнизона Речи Посполитой в Москве, убит на своём дворе в Китай-городе. Похоронен в Троице-Сергиевом монастыре.

Читайте также: