2 исторический деятель изображенный на марке совершил одиночный перелет через северный полюс в сша

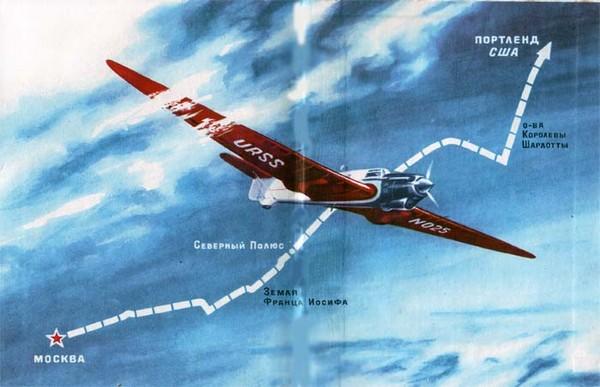

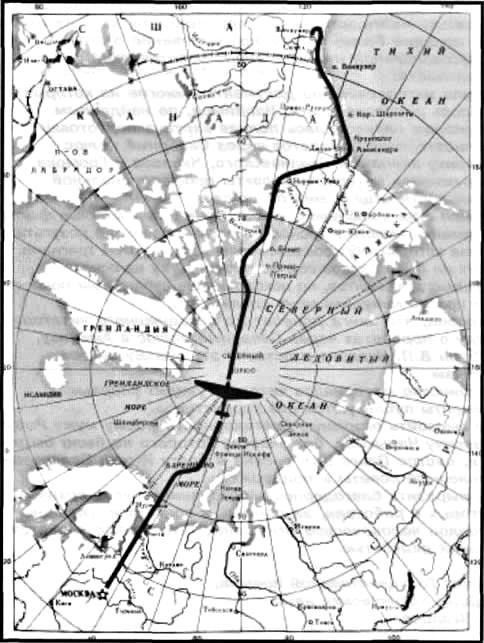

18 июня 1937 года пилоты Валерий Чкалов и Георгий Байдуков, а также штурман Александр Беляковс на самолете АНТ–25, сконструированном Туполевым, взяли курс через Северный полюс в Ванкувер (США). 8504 км было преодолено за 63 часа. Перелет не побил рекорд дальности перелета, поставленный экипажем под управлением Громова. Но важность этого события, которое навсегда вошло в истории советской авиашколы, — выбранный маршрут. Самолет под управлением Чкалова первый раз в истории достиг США, показав американцам всю мощь советской авиатехники и отвагу летчиков.

2 исторический деятель изображенный на марке совершил одиночный перелет через северный полюс в сша

Рассмотрите изображение и выполните задание

Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) В ходе перелёта, которому посвящена марка, его участники преодолели более 2 тыс. километров.

2) Событие, которому посвящена почтовая марка, связано с одним из достижений советского морского флота.

3) Событие, которому посвящена почтовая марка, произошло в 1930-х гг.

4) Руководитель перелёта, которому посвящена марка, прославился в годы Великой Отечественной войны.

5) Участники перелёта, которому посвящена марка, провели несколько дней на Северном полюсе.

Задание 19 № 3618Укажите изображения, на которых представлены объекты, построенные в период руководства страной политического деятеля, при котором состоялась обозначенная на марке экспедиция. В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

В 30-x гг. были созданы:

3) московское метро

4) памятник «Рабочий и колхозница»

Ответ: 34|43 Источник: ЕГЭ по истории 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 1. хана илюхина 17.04.2018 15:35указывайте пожалуйста названия всех скульптур,к примеру я не знаю скульптуру 2

Валентин Иванович КириченкоПерелет через Арктику из СССР в США в 1937 г. совершил экипаж под командованием Валерия Чкалова, который впоследствии погиб при испытании самолета еще до ВОВ.

1) В ходе перелёта, которому посвящена марка, его участники преодолели более 2 тыс. километров — ДА, верно.

2) Событие, которому посвящена почтовая марка, связано с одним из достижений советского морского флота — НЕТ, неверно.

3) Событие, которому посвящена почтовая марка, произошло в 1930-х гг. — ДА, верно.

4) Руководитель перелёта, которому посвящена марка, прославился в годы Великой Отечественной войны — НЕТ, неверно.

5) Участники перелёта, которому посвящена марка, провели несколько дней на Северном полюсе — НЕТ, неверно.

Самолет-легенда — АН-25

Это в наши дни самолеты совершают длительные беспосадочные перелеты ежедневно. ВКС способны целыми днями «парить» в воздухе, дозаправляясь на ходу. Но в 30-х годах прошлого века «марш-броски» были сродни подвигам. Советская авиация только стала «на крыло», как тут же последовали один за другим рекордом. «Вождь всея Руси» пристально следил за каждым перелетом на длительные расстояния. Идея полета в США витала в воздухе постоянно — для всех было важно доказать мощь и преобладание русских в этой авиасфере над американцами.

Еще когда был неясен состав экипажа, было известно, на каком именно самолете будет совершен перелет. Легендарным конструктором Андреем Николаевичем Туполевым был разработан самолет, который и получил свое название по инициалам своего создателя — АНТ-25. Самолет имел уникальную для тех времен конструкцию — каркас полностью металличсекий, размах крыльев 33 метра и возможным удлинением на 11 метров. Впервые в истории крылья самолета использовались не только для аэродинамики, но и для хранения топливных запасов. Крылья этой модификации самолета вмещали до 7 тонн дозаправки.

Первая модификация самолета не была предназначена для дальних перелетов. Крылья машины были покрыты дюралевыми гофрированными пластинками. Этот материал создавал большое сопротивление при полете, что значительно уменьшало его дальность. Было решено заменить дюраль на перкаль. Им покрылись все крылья, отшлифовались и покрасились. Это помогло снизить сопротивление, но увеличило пожароопасность — перкаль напитывался бензином и мог легко загореться от искр из выхлопных труб.

Перелет на АН-25 через Северный полюс

Туполевым была создана и боевая вариация — АНТ-36 ДБ-1. Он обладал существенными недостатками: небольшая бомбовая нагрузка — всего 300 кг и низкая скорость — 235 км/ч. Однако впоследствии именно АНТ-36 стал основой для изготовления более модифицированных версий бомбардировщиков.

Специально для осуществления легендарного перелета через Северный полюс была создана арктическая модификация АНТ-25. Машину модернизировали и подготовили для полетов при низких температурах. Для достижения цели: радиатор системы охлаждения уменьшили, ее трубку перевели за бак подогрева, дабы не допустить замерзания, на двигатель установили трехлопастный винт, позволяющий выбирать оптимальный режим перелета, решили проблему заледенения лопастей.

Первый беспосадочный перелет Москва — США через Северный полюс

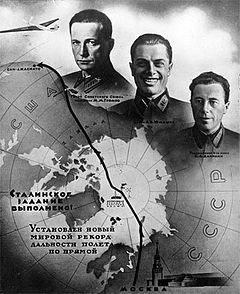

В СССР 1938 году была выпущена серия марок «Первый беспосадочный перелет Москва — США через Северный полюс» На марках портреты участников перелета — В.Чкалова, Г.Байдукова и А.Белякова.

18 июня 1937 года начался первый в мире беспосадочный перелёт по маршруту Москва — Северный полюс — Ванкувер. Его совершили советские лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту самолета АНТ-25.

Осенью 1934 года на АНТ-25 было предпринято две попытки установить новый мировой рекорд по дальности полета по замкнутой кривой, пролетев по треугольнику Москва–Тула–Рязань. Дважды экипаж спасал машину в почти безвыходных ситуациях.

Третья попытка закольцевать маршрут также стала неудачной − из-за погоды самолету пришлось сесть не в Москве, а в Харькове. Но оказалось, что за время полета был установлен мировой рекорд дальности перелета по прямой. Экипаж провел в воздухе 72 часа, пролетев 12 411 км.

Утром 18 июня они покинули подмосковный аэродром Щелково и взяли курс на Северный полюс. Самолёт летел в экстремальных условиях, так как на крыльях, стабилизаторе, антеннах образовалась ледяная корка. В системе охлаждения мотора закончилась вода, и в любую минуту мог испортиться двигатель. Из-за сильных встречных ветров топлива было израсходовано больше, чем рассчитывали.

Облачность оказалась выше, чем планировалось, и часть маршрута пришлось идти в слепом полете, благо второй пилот Байдуков был признанным в стране мастером полетов вслепую, и около двух третьих всего пути он уверенно вел самолет в облаках по приборам, не сбиваясь с маршрута.

Второй причиной, по которой последние 13 часов перед посадкой за штурвалом был не Чкалов, а Байдуков, стало кислородное голодание. Для экономии веса в трансконтинентальном перелете запасы кислорода на борту были ужаты до минимума. Кроме того, часто приходилось лететь выше запланированной высоты, и расход кислорода увеличивался. Экипаж страдал от гипоксии, больше всего досталось Чкалову, у которого шла носом кровь, поэтому на финише его подменил второй пилот Байдуков.

АНТ-25 не смог дотянуть до запланированного Западного побережья США из-за нехватки топлива, так как в полете пришлось сделать большой крюк. 20 июня самолет благополучно приземлился на военном аэродроме в Ванкувере, штат Вашингтон. Советский экипаж преодолел расстояние 9130 км (из них 8504 по прямой) за 63 часа 16 минут.

Американцы восторженно встретили летчиков. Среди встречающих были советский посол в США А.А. Трояновский и генерал Дж. Маршалл, будущий министр обороны и госсекретарь США. Американский президент Ф.Д. Рузвельт принял советский экипаж в Овальном кабинете Белого дома.

А менее чем через месяц второй АНТ-25 с экипажем в составе М.М. Громова, А.Б. Юмашева и С.А. Данилина, учтя предыдущий опыт, полностью выполнил запланированный полет.

12 июля 1937 года в 3.23 экипаж в составе М.М. Громова, А.Б. Юмашева и С.А. Данилина стартовал на АНТ-25 с подмосковного аэродрома и взял курс на север. Первым за штурвал сел командир экипажа Громов. Затем его сменил второй пилот Юмашев. Вскоре погода испортилась и лететь пришлось вслепую. При подходе к острову Колгуеву, где находился спортивный комиссар FAI, пришлось снизиться до 400 метров, чтобы выйти из облаков.

Штурман Данилин сбросил вымпел и самолёт продолжил свой путь. Менее, чем через сутки полёта был пройден Северный полюс. Пройдя над территорией Канады, Юмашев взял курс на Тихий океан. Данилин наладил связь с Сан-Франциско, Лос-Ажелосом и другими городами. Для ориентира американские радиостанции начали передавать русские мелодии. Но вскоре погода снова испортилась: побережье окутал туман.

После перелёта экипаж совершил трёхнедельное турне по американским городам, проведя множество официальных и неофициальных встреч с американцами. В Вашингтоне состоялась встреча с президентом Рузвельтом.

Мэр Лос-Анжелеса объявил Громова, Данилина и Юмашева почётными гражданами города.

За этот перелёт Юмашеву Андрею Борисовичу 1 сентября 1937 года присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему вручена медаль "Золотая Звезда" № 54.

Этим экипажем были установлены мировые рекорды дальности по прямой линии (10 148 км) и дальности по ломаной линии (11 500 км).

Межконтинентальные полеты АНТ-25 убедили весь мир, что советская авиапромышленность способна создавать технику высочайшего уровня и что в СССР есть пилоты высокого класса, которым покоряются любые пространства.

Полет легендарного чкаловского экипажа, открывший северный авиапуть, которым сегодня летают комфортабельные пассажирские авиалайнеры, был подготовлен лучшими умами страны во главе с выдающимися авиаконструкторами А.Н. Туполевым и П.О. Сухим.

Бросок через Северный полюс: 10 малоизвестных фактов об уникальном перелете экипажа Валерия Чкалова

Восемнадцатого июня 1937 года пилоты Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков отправились в необычный полет. Взлетев на самолете АНТ-25 с подмосковного Щелковского аэродрома (ныне эта воздушная гавань носит имя Чкаловский) они взяли курс на Северный полюс. Спустя 63 часа, преодолев в воздухе без посадки 8 504 километра, летчики из СССР приземлились в пригороде американского Ванкувера.

Важность этого события, навсегда вошедшего в летопись побед отечественной авиации, была именно в выбранном маршруте: до этого никто не пытался «соединять» континенты через Северный полюс. Первым эта воздушная трасса покорилась советским летчикам. Сайт телеканала «Звезда» вспомнил о малоизвестных фактах этого исторического полета.

1. Первым пилотом, пролетевшим через Северный полюс, должен был стать Леваневский. Помешала случайность

В командиры экипажа рассматривались три кандидата, причем Чкалов изначально не был в приоритете. Думали о Михаиле Громове, хорошо знавшем АНТ-25 и уже установившем на нем рекорд дальности. Однако тот страдал язвой желудка и даже лежал в госпитале. Кроме того, незадолго до полета, придя в ангар, Громов обнаружил, что мотор с его самолета сняли и переставили на машину Чкалова. Причины он так и не узнал.

Вторым претендентом на полет был известный полярный летчик Сигизмунд Леваневский, который за участие в спасении людей с раздавленного льдами парохода «Челюскин» стал одним из первых в стране Героев Советского Союза. Интересно, что Леваневский уже начинал подобный трансконтинентальный перелет, однако его машина была вынуждена вернуться из-за якобы неисправности, позже оказавшейся переливом масла. Второй раз лететь на АНТ-25 пилот отказался. А вот Чкалов не испугался и в итоге возглавил экипаж для дерзкого броска через полюс.

2. Против полета выступил Отто Шмидт

«Главный полярник» Советского Союза, начальник Главного управления Северного морского пути Отто Шмидт принципиально возражал против этого полета. Он даже написал Сталину докладную записку, где указал, что в случае катастрофы самолета шансы оказать помощь экипажу равны нулю. Даже приведенные аргументы, что летчики снабжены аварийным запасом, в том числе резиновой лодкой, палаткой, лыжами, ружьями и более чем центнером продовольствия, не убедили Шмидта. Специалисты скептически оценивали шансы пилотов продержаться до прибытия спасателей. Однако ледоколы и пароходы Северного флота были ориентированы на оказание помощи команде Чкалова в случае реальной опасности.

3. Папанин отправился в дрейф по Северному Ледовитому океану специально для обеспечения радиосвязи этого полета

В ходе подготовки к перелету вдоль всего Северного морского пути была введена в строй сеть радиостанций. Кроме того, полет был запланирован специально в период работы дрейфующей полярной станции «Северный полюс - 1» под руководством Ивана Папанина - она стартовала 6 июня 1937 года. Со станции летчикам даже удалось получить сводку погоды, однако как раз во время прохождения этого района на АНТ-25 отказала антенна бортовой радиостанции. Так что над Северным Ледовитым океаном экипаж шел без связи.

4. Во время полета у экипажа замерзли апельсины

Арктика встретила экипаж крепким морозом - температура в кабине опускалась до устойчивой минусовой. Спасала теплая одежда. Взятые в яблоки и апельсины превратились в куски льда: их отогревали на отопителе.

5. Лед со стекол кабины срезали финкой

Штурман Александр Беляков написал в бортовом журнале: «. Определили, что идем над Землей Бенкса. Идем на юго-запад. У Байдукова замерзли стекла. Срезали лед финкой. » На всем пути следования самолету угрожало обледенение лопастей и элементов корпуса. Уже над европейской частью, встретившись с циклоном, пришлось применить антиобледенитель винта. Пока один пилот находился за штурвалом, второму приходилось почти непрерывно качать вручную антиобледенительную жидкость. С угрозой обледенения боролись и путем изменения высоты полета - то поднимались над облаками, то спускались ниже их.

6. Когда возникла проблема с охлаждающей жидкостью, Чкалов приказал залить в систему чай и кофе из термосов

Байдуков практически пикировал, убрав до предела обороты мотора. Двигатель остыл, из-за чего замерзла дренажная трубка расширительного бачка системы охлаждения. Давление паров в нем возросло, пробив ледяную пробку, но вместе с паром выплеснулось и много воды. Ее уровень понизился, головки цилиндров остались без охлаждения. Это означало, что через несколько минут двигатель перегреется и заклинит над ледяными просторами Арктики. Бросились искать воду, но ее запасы замерзли. Хладнокровие и находчивость проявил Чкалов. Он распорядился залить в систему чай и кофе из термосов. На этой смеси и долетели. Байдуков вспоминал, что именно после этого происшествия впервые заметил в волосах командира седину.

7. «Арктический» самолет

Именно экземпляр АНТ-25 Чкалова (всего самолетов этой марки было создано два) считался подготовленным к подобному полету. Арктическую модификацию машины специально модернизировали для низких температур: радиатор системы охлаждения уменьшили, на двигатель установили трехлопастной винт, позволяющий выбирать оптимальный режим работы. Машина имела уникальную для тех времен конструкцию - крылья были в 2,5 раза длиннее фюзеляжа, что позволяло брать больше топлива, а также увеличивало планирующие способности. Двигатель, установленный на АНТ-25, был первым отечественным серийным авиамотором большой мощности и превосходил лучшие зарубежные образцы. Спустя несколько лет английская компания «Роллс-Ройс» и американская «Паккард» для форсирования своих моторов переняли у М-34 силовую схему.

8. Байдуков во время перелета был за штурвалом больше времени, чем Чкалов

Две трети перелета самолет вел Георгий Байдуков, в том числе, последние 13 часов перед посадкой. Он был одним из лучших в стране мастеров слепого полета - мог часами вести самолет в облаках по приборам, выдерживать курс, не теряя пространственной ориентации. Кстати, опыт трансконтинентальных перелетов пригодился с началом Великой Отечественной войны - Байдукова командировали в США для организации поставок воздушной техники по ленд-лизу. Георгий Филиппович отличился и на фронте: он командовал авиационным соединением, участвовал в освобождении Киева, в операции «Багратион», в штурме Берлина. Дослужился до звания генерал-полковника авиации, ушел в отставку в конце 1980-х.

9. При посадке самолета топлива осталось всего 77 литров

На самом деле экипаж преодолел 9 130 километров, однако по прямой расстояние между точками взлета и посадки составило как раз те самые 8 504 километра. Встречные ветры и плохие погодные условия удлинили реальный путь самолета. Кстати, в его баках после приземления осталось всего 77 литров топлива из изначальных 5 700.

10. Командир авиабазы, куда приземлился Чкалов, станет позже министром обороны, госсекретарем США и лауреатом Нобелевской премии мира

Первым из официальных лиц, встретивших экипаж Чкалова в США, стал начальник гарнизона генерал Джордж Маршалл. Командир провинциальной военной базы, он в компании советских летчиков попал на прием к президенту Франклину Рузвельту. Возможно, именно это и предопределило взлет карьеры генерала: впоследствии Маршалл станет министром обороны США, госсекретарем и лауреатом Нобелевской премии мира, а также автором знаменитого плана, определившего устройство послевоенной Западной Европы.

Американцы встретили советский экипаж как настоящих героев: президент Рузвельт принял участников перелета в Овальном кабинете Белого дома, отведя на общение два часа вместо запланированных 15 минут. Есть мнение, что именно этот полет способствовал налаживанию дружеских отношений между двумя странами, стал предпосылкой плодотворного сотрудничества СССР и США во время войны. Кстати, Ванкувер по сию пору чтит память о событиях июня 1937 года: в городе открыт монумент, сооруженный на частные средства местных жителей, а имя Чкалова носят улица, парк и музей, где бережно хранятся сувениры, подаренные в разные годы гостями из России.

«Москва — Северный полюс — Северная Америка»: как это было

Подготовка к полету

18 июня 1937 года в 4 часа 15 минут АНТ-25 стартовал из аэродрома в Подмосковье, который теперь носит название Чкаловский. Помимо главного пилота, на борту самолета находились: второй пилот Г. Байдуков и штурман А. Беляков. Маршрут пролегал так: на Север, Землю Франца Иосифа, Северный полюс, а далее на юг по 123 меридиану. На пути команду подстерегало немало сложностей.

Через 5 часов полета команда обнаружила утечку топлива, но капитан не стал возвращать машину обратно. Через какое-то время утечка прекратилась.

Вторая проблема заключалась в плохой видимости. Навигационное оборудование было минимальным: секстант, хронометр и солнечный указатель. Благодаря опыту и мастерству экипажа, самолет не сбился с намеченного пути даже в условиях полного отсутствия видимости.

Третья проблема состояла в отрицательной температуре на борту машины. Греться пилоты могли сугубо за счет теплой одежды.

Четвертая — в недостатке провизии. Чтобы взять больше топлива, экипаж снизил количество провизии до минимума: вместо положенных 350 кг — всего 100 кг съестных запасов.

На всем пути следования был риск обледенения лопастей и элементов самолета. Уже над европейской частью, встретившись с циклоном, пришлось использовать антиобледенитель винта. С угрозой обледенения боролись путем регулирования высоты полета — то поднимались над облаками, то спускались ниже их. Система охлаждения очень быстро вышла из строя. Это могло в любую минуту спровоцировать отказ двигателя.

Несмотря на все сложности, уже через сутки команда добралась до Северного полюса. Не оправдались прогнозы, что высота облачности в центральной части полярного бассейна будет на уровне 3–5 тыс. км. На канадской территории приходилось поднимать машину до 5750 км и выполнять полет при полном отсутствии видимости. Обледеневшую машину постоянно трясло. Приходилось снижать обороты двигателя до минимальных значений.

19 июня в 13.50 самолет приблизился к Канадскому побережью. Тут подстегала еще одна опасность — Скалистые горы. Приходилось подниматься до уровня более 6 тысяч км и управлять машиной практически вслепую. Постепенно заканчивался кислород. За бортом было -20 градусов.

20 июня в 16.20 самолет совершил посадку в пригороде Ванкувера Портленде, вместо намеченной Калифорнии. Запаса топлива не осталось. Из-за сильных ветров был допущен сильный перерасход топлива.

Надежность самолета, опыт, знания, героизм и, возможно, немного удачи позволили самолету достичь своей цели. Общее время полета — 63 часа. Протяженность пути — 8504 км. Побить рекорд дальности, установленный экипажем под руководством Громова, не удалось.

Чествование экипажа в Нью-Йорке

Но американцы встретили экипаж как настоящих героев. Президент Рузвельт провел с отважными советскими летчиками двухчасовую, вместо запланированной 15-минутной, беседу. В Нью-Йорке устроили торжественное чествование выдающихся летчиков.

Встреча со Сталином

В СССР экипаж вернулся в августе 1937 года. Их встречал лично И.В. Сталин и толпы восторженных соотечественников, засыпавших героев цветами и овациями.

Встреча экипажа в Москве

Хроника перелета экипажа Михаила Громова через Северный полюс в США

С просьбой о беспосадочном перелете через Северный полюс в США к главе Советского Союза Иосифу Сталину неоднократно обращался летчик‑испытатель Валерий Чкалов. Согласие было получено 25 мая 1937 года. Через несколько дней после этого с такой же просьбой к Сталину обратился летчик‑испытатель, Герой Советского Союза Михаил Громов, обосновав свое желание тем, что может побить рекорд дальности полета, и также получил согласие.

Первоначально было решено осуществлять беспосадочный перелет двумя самолетами АНТ‑25, сконструированными для рекордных полетов на дальность, одновременно. Сначала должен лететь экипаж Валерия Чкалова в составе Георгия Байдукова (второй пилот) и Александра Белякова (штурман), а через полчаса - самолет Громова в составе Андрея Юмашева (второй пилот) и Сергея Данилина (штурман).

Оба экипажа начали одновременную подготовку: нужно было на вновь поставленных моторах налетать 25 часов и снять все характеристики расхода горючего для уточнения графика полета.

Когда оба экипажа были готовы, с самолета Михаила Громова был снят двигатель и переставлен на самолет Чкалова. Совместный старт состояться не мог, так как экипажу Громова предстояли новые испытания - налетать 25 часов на новом моторе.

18 июня 1937 года экипаж в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова стартовал с подмосковного аэродрома, совершив первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс. Дальность полета составила 9130 километров, время - 63 часа 16 минут.

Громов с Юмашевым и Данилиным в это время усиленно готовился к своему полету, намереваясь установить новый мировой рекорд дальности беспосадочного перелета.

В процессе испытаний самолета летчики выявили закон, по которому увеличение количества бензина на 1 килограмм увеличивало дальность полета на 1 километр. Уменьшение веса конструкции на 1 килограмм давало возможность увеличить дальность на 3 километра. Поэтому, чтобы взять в перелет на полтонны больше горючего, чем Чкалов, самолет был максимально облегчен. Экипаж снял с АНТ‑25 надувную резиновую лодку на случай вынужденной посадки в океане, ружья, соль, теплую одежду, запас продовольствия, запасное масло и прочее - всего 250 килограммов. Благодаря проведенным мерам, экипаж Громова имел преимущество в дальности перед рекордом Чкалова на 1,5 тысячи километров.

На рассвете 12 июля 1937 года АНТ‑25 с экипажем под руководством Михаила Громова стартовал с подмосковного аэродрома.

Полет проходил четко по графику. Он затруднялся сложностью аэронавигации. Магнитный компас над Северным Ледовитым океаном и Северным полюсом не работал, поэтому можно было лететь только по солнечному компасу, что требовало постоянного наблюдения и бесконечных поправок, которые штурман Данилин вводил с профессиональной точностью. Дважды самолет настигало обледенение. Над Северным полюсом экипаж прошел на 13 минут раньше намеченного срока.

Громов с Юмашевым вели самолет попеременно. Когда стали приближаться к Кордильерам, самолет вошел в сплошную облачность, и началась болтанка. Громов пересел за штурвал и вел самолет 13 часов до посадки. В сумерках пролетели Сиэтл - Чкалов был там лишь утром.

Экипаж планировал долететь до границы США с Мексикой и сесть в приграничном американском городке Сан‑Диего, горючего бы им хватило и до Панамы, но пересекать границу Мексики им не разрешили - нужно было именно американцам показать последние достижения советской авиационной техники. Аэропорт Сан‑Диего был закрыт туманом, и экипаж начал подыскивать площадку для посадки. Около приграничного местечка Сан‑Джасинто они увидели пастбище, пригодное для посадки, на которое и приземлились в 5 часов утра местного времени 14 июля 1937 года.

Экипаж в составе Громова, Юмашева и Данилина смог за 62 часа 17 минут пролететь 11 500 километров (по прямой 10148 километров), что стало абсолютным мировым рекордом дальности беспосадочного полета по прямой. После посадки в баках самолета оставалось горючего еще на 1,5 тысячи километров.

Члены экипажа Андрей Юмашев и Сергей Данилин были удостоены звания Героев Советского Союза, а Михаил Громов был награжден орденом Красного Знамени - звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1934 году за рекордный по дальности и продолжительности перелет по замкнутому маршруту 12411 километров.

Международная авиационная федерация (ФАИ) наградила участников перелета Москва - Северный полюс - Сан‑Джасинто (США) медалью де Лаво за лучшее достижение 1937 года.

МАРКА СССР ВТОРОЙ БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЁТ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС МОСКВА-США. ГРОМОВ. ЮМАШЕВ. ДАНИЛИН.

CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К МОИМ ЛОТАМ . Cостояние на фото.

Если есть вопросы,задавайте их до того как сделаете ставку. Оплата в течении 5 дней с момента выставлении счета на карту СБ№ *******8429.

Стоимость доставки лотов по России заказным письмом составляет от 80 до 100 рублей в зависимости от веса посылки.

ВАЖНО.

Если вы сделали ставку,значит вы внимательно прочитали все условия сделки и с ними полностью согласны.

Важность перелета 1937 года

Опыт дальних перелетов в советские времена бесценен. Помимо повышения престижа страны, летчики нарабатывали опыт боевых вылетов. В первый же день ВОВ советскими бомбардировщиками были нанесены успешные удары по нефтескладам в Румынии и Берлину. Мастеровитые летчики из СССР в первые годы войны перегоняли боевые самолеты из США по ленд-лизу из Аляски к линии фронта. По сложности выполнения выполнение этих задач было сродни военным подвигам. Именно советская школа высшего пилотажа в дальнейшем была использована для обучения молодых летчиков.

Памятник Чкалову в Ванкувере

Нельзя не отметить важность перелета Чкалова и с политической точки зрения. После приземления экипажа повсюду появились восторженные отклики американцев. Они восхищались мужеством и профессионализмом советских летчиков, высочайшим уровнем, достигнутым советской авиацией. Это способствовало налаживанию международных отношений, появилось какое-то взаимопонимание между народами. Возможно, именно этот факт и стал предпосылкой плодотворному сотрудничеству между СССР и США во время войны.

По дороге в Москву, 1937 год

Легендарный перелет возвысил СССР и в индустриальном плане, поспособствовал экономическому развитию страны.

Документальный фильм: «Подвиг Чкалова.»

Чкалов Валерий Павлович — из кочегаров в легенды советской авиации

Родился будущий Герой СССР в 1904 году в небольшом селе Василево Нижегородской губернии. Впоследствии это маленькое местечко обрело статус города и стало величаться Чкаловском — в честь своего выдающегося выходца. Родители Чкалова из простого народа: отец работал в кочегарни на судоверфи, а мать — домохозяйкой. Валера потерял мать, когда ему было всего 6 лет.

Чкалов в юности

В детстве Валеру не особо интересовали школьные уроки, кроме математики, — в ней он блистал. У мальчика была феноменальная память к запоминанию даже мельком услышанной информации. После окончания 7-летней школы он поступает в техническое училище, но не оканчивает его — учреждение образования закрывается из-за недостатка финансирования. Мальчик возвращается на судоверфь к отцу и начинает работать кочегаром.

Вся жизнь Чкалова перевернулась в один момент. Ему достаточно было 1 раз увидеть самолет воочию, чтобы понять, что это смысл его жизни. К своей мечте он пошел без остановок и размышлений. Сначала Валерий стал красноармейцем. Это позволило ему стать помощником слесаря на авиазаводе. Потом были длительные годы учебы в различных заведениях ВВС: в Борисоглебской ВАШ, Московской ВАШ высшего пилотажа, Серпуховской ВАШ стрельбы, боя и бомбометания. В итоге — квалификация летчика-испытателя.

Чкалов в летной школе

Карьера Чкалова началась в 1924 году в Ленинграде. Столь высокое звание летчика-истребителя ассоциируется с отвагой и мужеством. Именно таким и был Валерий Павлович. Но помимо этих геройских качеств, ему была присуща дерзость. Возможно, именно она и помогла советскому летчику совершить самые настоящие и беспрецедентные поступки. Но руководство Чкалова не всегда лояльно относилось к его рискованным полетам. По слухам, летчик не раз пролетал под Троицким мостом. Вероятно, за это он и был осужден к двум месяцам реального тюремного срока.

Но это все отступления. Чкалов на службе был просто неудержим. Он испытывал все новинки советской авиапромышленности. Например, был первым испытателем авианосца, на фюзеляже и крыльях которого было пронесено 5 истребителей.

В 23 года легендарный летчик женился на школьной учительнице Ольге Ореховой. Вскоре у них родился сын Игорь. В будущем от станет полковником советской авиации. Позже родилась дочь Валерия, спустя еще какое- тоя время — Ольга. Маленькая Оля так и не увидела отца: она родилась через 3 месяца после трагической гибели Чкалова.

Чкалов с семьей

Осенью 1938 года Валерий Михайлович был в отпуске. Но его экстренно вызвали для испытания нового истребителя, который, по мнению его же создателей, был совершенно не готов к пробным полетам. Они даже требовали отменить запуск, но этого не произошло даже с учетом холодной погоды, не подходящей для испытаний. Запуск прошел нормально, но при приземлении возникли проблемы. Благодаря своему мастерству, летчик все же смог отвести самолет подальше от жилых домов и даже посадить машину, но зацепился за электропровода. Машина не загорелась. Прибывшие медики достали Чкалова еще живым и доставили в Боткинскую больницу. Где и скончался Герой Советского Союза, произнеся последней фразой: «В моей смерти прошу никого не винить». Но головы все же полетели — были уволены несколько начальников авиационного завода, косвенно причастных к трагедии. Официальная причина события — отказ двигателя из-за переохлаждения. Семья погибшего летчика небезосновательно считает слишком подозрительным вызов из отпуска, организованный на скорую руку полет, недоработанная машина. Возможно, Чкалов перешел кому-то путь? Возможно, все внимание и любовь миллионов советских граждан была отдана именно ему, а не Сталину или Берии? Возможно, просто кому-то претило влияние Чкалова на Сталина?

Валерий Павлович Чкалов

При жизни великий испытатель написал несколько книг: «Наш трансполярный рейс: Москва — Северный полюс — Северная Америка», «Высоко над землей. Рассказы летчика» и др. Жена и сын Чкалова также написали несколько биографических книг о своем выдающемся муже и отце. В честь Героя СССР создано немало памятников, в его честь названы улицы, аэродромы. О Чкалове снято немало фильмов. Практически все они пользуются интересом у зрителей, но не всегда находят одобрение у семьи героя. Ныне жива только самая младшая дочь Ольга. Но все остальные члены семьи прожили довольно долго — по 80–90 лет (Ольга Чкалова умерла в возрасте 96 лет). И только сам легендарный Валерий Михайлович Чкалов скончался, когда ему было всего 34 года.

Пробные попытки

Осенью 1934 года экипаж в составе М. Громова, А. Филина и И. Спирина на АНТ-25 по замкнутой территории пролетели 12 тысяч 411 км за 75 часов полета. Они установили мировой рекорд дальности. За это каждый член экипажа был удостоен орденами Ленина, капитан — званием Героя СССР.

Громов, Филин и Спирин

В августе 1935 года была предпринята первая попытка полета в Сан-Франциско на АНТ-25 под управлением Сигизмунда Лаваневского. Однако уже над Баренцевым морем двигатель усиленно стал «гнать» масло. Из Москвы поступила личная команда Сталина — возвращать машину назад. «Вождь» не мог допустить позора перед американцами. Но возвращение самолета было небезосновательным. Во время посадки около Москвы машина загорелась. Экипажу чудом удалось спасти.

Туполев понимал, что совершить подобный перелет Лаваневскому больше не позволят. Но он был уверен в возможности АНТ-25 совершать длительные перелеты. Друг Туполева Байдуков уговаривал Чкалова совершить перелет с такими словами: «Я и Беляков предлагаем тебя стать командиром нашего экипажа в полете через Северный полюс до США. От тебя требуется добыть согласия на вылет и взлететь на перегруженном самолете. Эти два условия составляют 50% успеха всего мероприятия. Остальные 50% мы с Беляковым берем на себя».

Гайдуков, Чкалов и Беляков

К следующей попытке отнеслись более осмотрительно. Только авторитет Чкалова и его уважение Иосифом Виссарионовичем позволили обратиться к руководству страны за разрешением повторить попытку перелета в США. Идею поддержал. Всегда прислушивающийся к мастеровитому летчику Сталин дал добро, но скорректировал маршрут — вместо США пунктом назначения стал Петропавловск-Камчатский. Экипаж под руководством Чкалова пролетели 9375 км за 56 часов без пересадки. Необорудованная для посадки песчаная коса острова стала местом посадки самолета. Маршрут с Москвы до Петропавловска-Камчатского через Земли Франца Иосифа и Северную впоследствии стал называться Сталинским.

По итогам успешного перелета все трое членов экипажа удостоились звания Героев СССР. Чкалов снискал любовь всего советского народа, ему был вручен личный самолет марки У-2.

Но в основе всех героических свершений Валерия Чкалова была вовсе не жажда званий, наград, рукопожатий. Он бросал вызов трудностям. Он любил небо, самолет, Родину. Он хотел показать мощь всей советского авиапрома и отвагу не лично свою, а всего народа.

Для этой цели он и пошел опять к Сталину за дозволом перелететь в США через Полюс.

Читайте также: