Шагинян путешествие в веймар

Хорошая сохранность: сохранена иллюстрированная издательская обложка работы Н.Е.Лансерэ. Отпечатано в государственный трест «Петропечать» типография имени Ивана Федорова, тираж 4000 экз.

Tochkazhi предлагает купить книги (3311):

Последние поступления BS - Tochkazhi за сегодня (0), 2 дня (0), 3 дня (6), 7 дней (32)

Антикварные: Худ. лит-ра: Проза

(166 кн. Сортировка: по дате поступления, по алфавиту)

Книжный Точка Чжи / Tochkazhi.

Отправка книг по почте заказной бандеролью (с отслеживанием) в день оплаты.

Самовывоз в центре Москвы.

Доставка транспортной компанией или курьером, по договоренности.

Дополнительные фото, описания и любая необходимая информация по запросу.

Заказ без оплаты действителен в течение 3-х дней.

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Красный сфинкс

Если Вы держите ее в руках – значит, вы, скорее всего, человек специальный, посещаете особенные места, интересуетесь неформатной литературой. Потому что эта книга – не коммерческий проект. Она написана для души.

Геннадий Прашкевич подчеркнуто объективен, даже отстранен, он широко пользуется цитированием современников и знатоков жанра. Получаются иногда даже не очень приятные характеристики очень хороших писателей. Но уверен, множество самых неожиданных и интересных биографических подробностей вы, как и я, узнаете из этой книги впервые.

Письменная литература в том виде, в каком мы ею пользуемся, насчитывает в истории не так уж много времени, ну, может, несколько веков, а сказка (фантастика) – искусство гораздо более древнее, оно пришло к нам из тысячелетий, может даже из доисторических эпох. Эту мысль автор книги ненавязчиво включает в повествование, давая понять, что любая фантастическая книга – тоже сказочный материал. В этом смысле «Красный сфинкс» – история о сказочниках. Не все они – классики русской литературы, но почти все – классики русской фантастики. Произведения, упомянутые в книге, и сейчас интересно читать. Можете поверить: я прочел практически все из упомянутого, начиная с В. Ф. Одоевского до Бориса Штерна включительно.

Большая часть упомянутых в книге фантастических произведений написана в Советском Союзе. Судьбы отечественных фантастов, как вообще литераторов, повторяют саму российскую историю – войны, революции, репрессии. Что будет завтра – не может предсказать никто, но вот фантастика пытается. А время все расставляет по своим местам. Кого-то вспомнят в будущем, как Моцарта, а кого-то не вспомнят вообще… даже как Сальери…

Но не будем о грустном.

Я вообще-то являюсь сторонником теории, согласно которой личность писателя, его жизненная судьба, его поведение в быту, а с другой стороны талант – вещи достаточно независимые друг от друга. Талант – это прямая связь с Богом. Эта связь или есть, или ее нет. Художник может быть пьяницей, человеком весьма несовершенным, склонным к самым неприемлемым с внешней точки зрения акциям (мы знаем множество таких примеров) и при этом, как ни парадоксально, писать удивительные светлые вещи. Он может быть хорошим семьянином, добрым и славным парнем (девушкой), известным филантропом (и такие примеры известны) и при этом писать… жесткие, потрясающие читателей произведения.

Фантасты, о которых рассказано в этой книге, видели мир по своему .

Они все разговаривали с Богом или пытались это делать. А потом передавали читателям услышанное. Всегда хочется понять, как это у них получалось? Как они додумывались до таких невероятных вещей? И, кажется, Геннадий Прашкевич знает – как , потому что сам находится на упомянутой связи.

Конечно, эта книга не полный свод знаний о русских фантастах. Эта книга ограничена определенным временем. Например, она не касается всей фантастики постперестроечных лет, поскольку это предмет особого исследования.

Надеюсь, кто-то возьмется и за это.

И последнее. Геннадий Мартович рассказывал мне, что два самых модных, два самых обычных на конвентах любителей фантастики вопроса: «Выпьем?» и «Что такое фантастика?»

Второй вопрос как бы решается созданием этой книги.

А что касается первого… Да и тут нет никаких проблем! Чашка кофе, рюмка коньяка, чашка глинтвейна и… увлекательная книга!

Что может быть приятнее?

Александр Етоев

О ФАНТАСТИКЕ И ФАНТАСТЕ ПРАШКЕВИЧЕ

(предисловие ко второму изданию)

Часть первая, негативная

Вот сказали мне как-то: запятнался фантастикой, всю жизнь теперь не отмоешься. Кто это сказал, не скажу, не источник важен, а муть, поднятая этим источником. То есть получается что: быть фантастом закамуфлированным, с точки зрения так называемого мэйнстрима, вещь не то что не зазорная, но достойная всевозможных лавров. Но попробуй только издайся под маркой на обложке «Фантастика», и тут же тебе выдадут направление в лепрозорий для опасно больных.

Характерны, как пример, рассуждения критика В. Л. Топорова, вернее, его критические разборы книг современных авторов. Ярко выраженные фантастические приемы (Д. Глуховский, И. Бояшов, И. Сахновский, Д. Быков, С. Носов, М. Елизаров) для Топорова совсем не повод отфутболить книгу на полку к сочинениям С. Лукьяненко. Но стоит выявить принадлежность автора к какому-нибудь фантастическому содружеству, как тут же пинками критика он загоняется в вышеупомянутый лепрозорий.

Такую ситуацию, между прочим, спровоцировали сами фантасты. Вчерашний дефицит на фантастику, сменившийся потоком макулатуры, породил неразборчивого читателя, читателя, которому все едино – глотает ли он братьев Стругацких или впихивает в себя… Кого? Лучше промолчу, чтоб не ссориться.

Фантастике, кстати, еще везет – по статистике книготорговцев круг читателей у нее держится в пределах двадцати тысяч. Другое дело, какие они, эти двадцать тысяч читателей. Хорошие они или нет. Хороший читатель в процессе чтения воспитывает себя. К несчастью, по моим наблюдениям, – и это главный фантастический парадокс! – от количества прочитанного у основной массы потребителей современной фантастики не происходит внутреннего качественного скачка. Первый закон диалектики, о котором так долго бормотал Гегель, в данном случае, увы, не сработывает. Доступнее говоря, у этих двадцати тысяч отсутствует качественный отбор. Что им, пардон, ни сунь, то они, пардон, и пережуют.

Это снижает уровень. Не читателей, а писателей. Уровень – слово плохое, я понимаю. В литературе уровень это совсем не планка, которую в таком-то году одолел чемпион мира Валерий Брумель, а в каком-то другом году одолел кто-то другой. Уровеня в литературе не существует. И слава богу! Но (что я понимаю под уровнем): у каждого читателя есть свой Пушкин, Гоголь, свой Брешко-Брешковский, свой Дмитрий Быков и свой Василий Головачев. В зависимости от духовных потребностей. Это дело понятное. И каждый Пушкин, каждый Брешко-Брешковский, каждый Гоголь и каждый Василий Головачев должны уважать преданного ему читателя.

Но читатель это такая причудливая природная аномалия, что ему, читателю, в основном подавай книгу, которую он от любимого писателя хочет . Стоит любимому писателю сбиться с утоптанной дорожки читательского успеха, как читатель объявляет его предателем, и из любимого он превращается в нелюбимого.

Писатель средний зорко отслеживает потребности своего читателя и старается ему во всем угодить.

Писатель уровня, скажем, среднего с половиной, ерепенится поначалу (как у Зощенко: «Час не пью, два не пью…»), а потом – ну, куда ж тут денешься? – с улыбочкой сворачивает в сторону, указанную ему читательским пальцем.

Писатель уровня выше среднего с половиной… Что-то я не вижу сегодня авторов, явно прущих против течения в традиционном фантастическом жанре. Вне жанра, не объявляя себя ни красными, ни белыми, ни в дрипушку, ни горошек, существуют множество авторов – и каких авторов! – которые в современной литературе составляют ее ядро. В фантастике же, как в старой, забытой песенке времен моей комсомольской юности:

Дождик серенький, серенький

С неба пальчиком тыкает…

Отвечу словами писателя Андрея Хуснутдинова, взятыми из интервью с ним:

«– Андрей Аратович, как, на ваш взгляд, в XXI веке на постсоветском пространстве ‹…› развивается фантастика. Что происходит с этим литературным жанром – расцвет, упадок, поиск новых форм?

– С фантастикой на постсоветском пространстве происходит то же самое, что со всеми остальными видами литературы. Она выходит в тираж. Это фигура речи, но в суть вопроса она бьет из обоих «стволов» – и буквально, и в переносном смысле. В России количество наименований фантастических книг, публикуемых в течение года, перевалило, наверное, тысяч за десять. Доля русскоязычной фантастики в этом море-океане, думаю, подавляющая. То есть говорить о расцвете и поиске новых форм в современной русской фантастике можно, к сожалению, только в валовом аспекте. Тут авторы и издатели, конечно, поднаторели: редкая книга не становится зародышем серии, и редкий сериал не становится бестселлером. Это нормальный бизнес, но это не нормальная литература. Или, вернее, это не литература вообще. Ведь современная русская фантастика не так восходит к русской словесной традиции, как к плохим переводам (ибо хорошие были и остаются редкостью) англоязычных Sci-Fi и фэнтези, является переложением западных фантастических концептов на русский лад. Авторов, которые всерьез работают с литературным языком, полагают его не только инструментом, но и материалом высказывания, – в русской фантастике сегодня единицы. Их, впрочем, всегда было мало, но сейчас благодаря буму наименований они теряются на общем фоне, как иголки в стоге сена. Беда современной русской фантастики в том, что это облаченный в русские одежды и плохо говорящий по-русски англоязычный клон, этакий Франкенштейн в лаптях. Своих идей у него нет и не может быть, к языку он равнодушен и глух, человек ему интересен лишь в плане технических, боевых, магических и прочих нечеловеческих навыков. Вот так».

По-моему, ответ убедительный.

Фантастику большинство ее пишущих воспринимают как что угодно, только не как литературу художественную. Как средство для зарабатывания легких денег

Книги

Первый свой большой роман она начала в 1915-м, а закончила в 1918 году. «Своя судьба» - книга философская. Шагинян была и знатоком музыки, и литературным критиком, ее можно смело называть и беллетристом, и исследователем-путешественником. Но в первую очередь Шагинян была писателем и публицистом. Она оставила после себя много литературных произведений, таких как «Гидроцентраль», «Дневник депутата Моссовета», «Урал в обороне», «Путешествие по Армении» и т. д.

Ее перу принадлежат также четыре сборника стихов, некоторые из которых входили даже в школьную программу. На протяжении долгих лет Мариэтта Сергеевна Шагинян создавала литературные портреты тех людей, с которыми была близко знакома - Н. Тихонова, Ходасевича, Рахманинова, а также описывала жизнь и творчество дорогих ей авторов - Т. Шевченко, И. Крылова, Гете.

Шагинян путешествие в веймар

«Мы не знаем, выйдет ли и какою выйдет Германия из этой войны, но что, поставив ее себе очередной задачей, она войдет в нее вся, в этом не может быть сомнения. Деятельность, колоссально развитая германским духом, сгустившая ценность жизни, беспрерывно интегрирующая качество из количества, доведшая опыт до предельных глубин (немцы гордятся тем, что познали тайну организирования), — такая деятельность должна взорвать все здания культуры, если только она не отодвинет свою цель с ближайшего на дальнейшее. То, что нужно нам, погубит германство: нам нужно развивать энергию, сжимая ее у близкой цели; а немцам — раздвигать свою энергию, умеряя ее отдалением целей. Этого отдаления сейчас не сделано. Вся сила германского духа, как сквозь взорванный клапан, устремилась на несдвинутые понятия мощи, овладения, захвата, — и вот мы сызнова близки к возвратным сумеркам культуры, к гибели того невозможно прекрасного в ней, что стояло уже при дверях и на чем, как на грустной песенке рыцаря со стен Хейдельбергского замка, таинственная печать несбыточности:

Behüt dich Gott! Es wär zu schön gewesen… Behüt dich Gott — Es hat nicht sollen sein»[156].Вот с каким чувством (или предчувствием) покидала я тогда Веймар, а сейчас, больше чем полвека спустя, совсем в ином «музыкальном ключе» въезжала в него опять.

Гостиница «Элефант», где мы остановились, была полна приезжими. В холле звучала веселым говорком украинская мова, гудела солидная российская речь, — две делегации из Советского Союза, днепропетровская и калининградская, раскрыв зонтики, собирались бежать под дождь осматривать «достопримечательности». Кто-то из доброхотцев объяснял на немецком языке происхождение названия гостиницы: когда-то привезли в Веймар напоказ слона и держали это заморское чудо внизу, в подвале, где сейчас веселый филиал гостиничного ресторана, бар «У черного медведя». Вот так и получил отель свою слоновую кличку…

Был ветер на улице. Он гнал дождь полосами на прохожих. Мне хотелось быть одной в эту первую встречу с когда-то любимым, и я вышла одна. Город — топографически — очень мало изменился. Без зеленого густого покрова парков он выглядел раздетым. И его домики, эти очаги немецкой классической культуры, казались поменьше, чем полвека назад, словно люди с осевшими к старости позвонками. «Музыкальный ключ» у меня, с каким я шла по улицам, был не в пример прежнему мажорный: новая Германия, ГДР, родилась из испытания двух войн, родилась на небольшом, правда, плацдарме, но зато каком! И что именно взяла она из этих домиков с их модусами вивенди, домов Гёте, Шиллера, Гердера, Виланда, Листа?

В одном из своих писем[157] Владимир Ильич, иронизируя, пишет о выдвинутом против пего обвинении в «Personenkultus». Мы перевели позднее это слово неправильно, как «культ личности». Между тем в немецком языке слово «Person» означает «лицо», «персону», то есть человека, занимающего некое общественное положение, нечто условное и абстрактное, тогда как слово «личность», пользующееся огромным уважением, называется «Persönlichkeit». Личность, Persönlichkeit, стоит сейчас в ГДР в центре педагогических и политических брошюр. Чуть ли не на каждой странице агитационно-пропагандистских изданий о школьной проблеме в Германской Демократической Республике находится это слово в его прямом положительном значении как цель воспитания, как необходимость выработки из каждого гражданина ГДР всесторонне развитой личности, Persönlichkeit. Тогда как в чудовищном обвинении по адресу Ленина, приведенном им в письме, речь шла о культуре персоны, культе своей собственной персоны (в иронически-презрительном безличном смысле). Разница между этими двумя словами очень большая, и притом не только смысловая, а и психологическая.

Личность и ее культ — это одна из конкретных форм культурного строительства. Личность — высшее проявление достигнутого человеком развития — отражает себя в творчестве и быту, в приемах работы и суждениях, во вкусе и поведении. Чем выше и совершенней личность, тем ценнее и показательнее ее проявления. Сохранить их для потомства во всей их жизненной связи как пример труда и методики трудового режима, своеобразия мышления и характера — значит уберечь от забвенья их жилища, личные рабочие комнаты, обстановку, вещественные черты быта, — словом, сохранить их дом, — а дома-музеи крупнейших творцов на земле — что они такое, как не культы их личностей? Веймар, как никакой другой город в Европе, славился такими очагами «культов-личностей», входящими в их совокупности в культуру родной страны. И вот я опять в Веймаре, опять перед домами великих творцов. Чем отличается их показ в новых, социалистических условиях?

Мариэтта Шагинян. Путешествие в Веймар. М., Государственное издательство, 1923, стр. 132.

Книжный Точка Чжи / Tochkazhi.

Отправка книг по почте заказной бандеролью (с отслеживанием) в день оплаты.

Самовывоз в центре Москвы.

Доставка транспортной компанией или курьером, по договоренности.

Дополнительные фото, описания и любая необходимая информация по запросу.

Заказ без оплаты действителен в течение 3-х дней.

Шагинян путешествие в веймар

Итак, в учреждении «Между нациями», скромно его обслуживая, работают не только дворянство и высшая знать, но и женщины императорских фамилий. Одной из самых милых и простых оказалась моя эрцгерцогиня австрийская, с которой я как-то душевно, по-бабьи, сблизилась, вместе поплакав вечером в кино, над фильмом «Дочь Брайана», про ирландское восстание, — превосходным фильмом, почему-то нами для Советского Союза не закупленным. Но это произошло на следующий день, а в первый франкфуртский вечер я только полюбовалась из окоп огнями шумного торгового города, куда свыше полувека назад вступила пешком, с рюкзаком за плечами, — в июле 1914 года… И рано легла спать.

Следующий день, 22 декабря, был по календарю самый короткий и самый темный в году. Ночь обложила его утром, не давая пробиться свету до десяти; ночь надвинулась чуть ли не сразу после обеда, сократив нам его рабочую видимость до трех часов пополудни. А между тем по насыщенности и полноте содержанья он оказался едва ли не самым длинным днем в моем путешествии.

Мы с Александрой сначала объездили город и остановились в Хиршграбене, перед домом Гёте. Война с огромной силой разрушила старую часть Франкфурта, и все, что связано в ней с Гёте, почти целиком было уничтожено. Знаменитые «Рёмер», во всей своей старинной живописности, стоят и сейчас, но они — только нарядная копия. Дом, где родился Гёте, стоит и сейчас, открытый для обозрения, — но он только копия. Обновлен был, в сущности, и веймарский дом Гёте, — и, проходя в Веймаре в прошлом году по его чинным музейным залам, я радовалась, что успела изучить его до первой мировой войны; обрадовалась и сейчас, стоя перед копией того настоящего подлинника, знакомца моего с первого десятилетия нашего века, — обрадовалась, что могу сравнить и даже кое-что подсказать. Франкфуртский этот дом был превращен в пепел 22 марта 1944 года, ровно (день в день) в сто двенадцатую годовщину смерти самого Гёте, — и что именно подсказать восстановителям, нашлось в первую же секунду: не было перед копией крытого крылечка, той типичной пристройки XVIII века, где играла детвора и осуществлялась связь жильцов дома с улицей, с соседями. Знаменитое крылечко, описанное в «Поэзии и правде», не могло быть, по-видимому, восстановлено из планировочных соображений: подобно тому как двести лет назад сама улица (население ее) испытывала потребность в таких верандочках для добрососедского общенья, сейчас та же улица потребовала снятия их, чтобы не мешать движению по тротуарам.

По уже в самом доме я забыла свое честолюбивое желанье напоминать гиду о том, что было и чего сейчас нет. Меня захватил интерес к тому, что нового внесли устроители в самый показ дома, на чем поставили свой главный акцент.

Веймар — культурнейший музейный центр в ГДР — совершил огромную работу, повернув внимание посетителей через прошлое — к будущему, он поставил акцент на тех прогрессивных началах творчества Гёте (и других веймарцев позапрошлого и прошлого века), которые свежо и поучительно перекликнулись с социалистической современностью. Но западногерманский Франкфурт акцептировал как раз домашнее, мелкобуржуазное, бюргерское бытие Гёте в доме его родителей, обратив вниманье гётеанцев не на социальное развитие его поэзии, не на бунтарский разрыв с банкирским домом Лили Шёнеман и революционный пафос Эгмонта и Клавиго, а на Гёте, безумно веселящегося в обществе Шёнеманов, на Гёте, совершающего церковные обряды, на Гёте, который в своей статье о Фальконе советует художнику исходить из интимного домашнего начала жизни и оттуда, изнутри, — расширяться на весь мир. Иначе говоря, если восточная соседка показывает через прошлое — будущее, западный ее сосед, с не меньшим блеском и трудолюбием, показывает через свое настоящее — прошлое.

Любя извлечь новое для себя, поучиться — ото всего и всюду, я извлекла много нового, забытого или вовсе еще не знаемого, даже из этой копии родительского дома Гёте. Правда, он как-то оставляет холодным посетителя. Рабочая горенка Гёте наверху, где он писал «Эгмонта», была полвека назад еще вся как бы теплая от гениального присутствия ее хозяина эпохи «Штурма унд Дранга» (бури и натиска). Все волновало в ней: лодочка-чернильница, скрипучие половицы, удобный свет из окна, подлинность. А сейчас половицы есть, но они не скрипят, свет так же удобен, но он озаряет новешенькую лодку-чернильницу — копию; и нет теплоты того, кто работал в ней, распахнув небрежную, смятую рубашку на груди и не пригладив растрепанных локонов. Однако же многое дает вам посещение и этого дома, прежде всего — интересные сведения о том, что уцелело после бомб и было извлечено из хаоса, например чугунные перила лестницы с инициалами в них отца и матери Гёте, железная балка-подпора и прочее, особенно и;о было мне интересно нее, что собрано тут о сестре Гёте, Корнелии, об ее дочери Лулу.

Бланк заказа:

До заказа прочитайте описание продавца!

До отправки заказа проверьте правильность своего e-mail.

Если в течение суток вы не получите подтверждения своего заказа от Алиба, скорее всего вы написали его неправильно

До заказа прочитайте описание продавца!

«Чжи» по-китайски - бумага, а еще «знание», «ум», «интеллект», «мудрость». Бумага, а за ней и книга, как человек, соединили в себе материал, приятный на ощупь и на глаз, и смысл, рождающийся в наших душах и головах, телесное и ментальное, содержание и форму. В течение семи веков своего существования печатная книга развивалась вместе с человеком и достигла его стараниями совершенства гораздо большего, чем он сам - ее создатель. Как ни одна другая вещь книга отразила в себе все пути наших изменений, взлетов и падений, нашу сложность и простоту.

Интересные факты

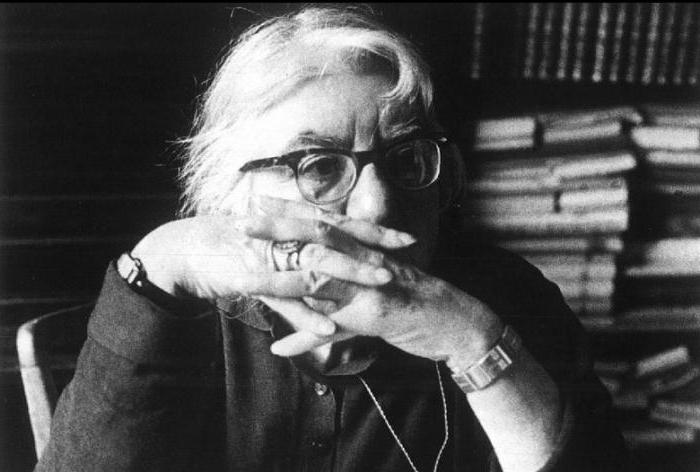

Долгая жизнь, которую прожила Мариэтта Сергеевна Шагинян, была заполнена малыми и большими историческими событиями, о которых писательница всегда говорила заинтересованно и горячо. Особое место в ее огромном творчестве занимает ленинская тема. Ее романы-хроники «Семья Ульяновых», «Первая Всероссийская» не всегда воспринимались однозначно. Биографические материалы о вожде пролетариата и его близких Мариэтта Шагинян собирала многие годы.

Первое издание книги-хроники «Семья Ульяновых» увидело свет в 1935-м и сразу же вызвало резкое недовольство Сталина. Гнев «отца всех народов» был вызван публикацией Шагинян фактов о том, что в жилах Ленина есть калмыцкая кровь. Более того, роман был назван ошибкой и два раза обсужден на президиуме Союза писателей СССР, где подвергся критике за показ семьи вождя как мещанской.

Мариэтта Сергеевна Шагинян (арм. Մարիետա Սերգեյի Շահինյան). Родилась 21 марта (2 апреля) 1888 года в Москве - умерла 20 марта 1982 года в Москве. Советская писательница, поэтесса, искусствовед, журналист, историограф. Герой Социалистического Труда (1976). Член-корреспондент АН Армянской ССР. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951) и Ленинской премии (1972).

Мариэтта Шагинян родилась 21 марта (2 апреля) 1888 года в Москве в армянской семье.

Отец - Сергей (Саркис) Давыдович Шагинян (1860-1902), приват-доцент Императорского Московского университета.

Мать - Пепрония Яковлевна Шагинян (1867-1930).

Мариэтта Шагинян получила полноценное домашнее образование. Далее училась в частном пансионе и в гимназии Ржевской.

В 1902-1903 годах училась в Екатерининской женской гимназии в Нахичевани-на-Дону.

С 1903 года занималась литературной деятельностью. Начинала с символистских стихов. Опубликовала книги стихов «Первые встречи» (1909), «Orientalia» (1913, вышло 7 изданий), затем книги рассказов «Узкие врата» (1914), «Семь разговоров» (1915). В то время публика ставила её выше тогдашней Марины Цветаевой.

В это же время Мариэтта Шагинян увлеклась творчеством Гёте, и в 1914 году на 10 дней поехала в Веймар. «Это путешествие за десять дней до 1 августа 1914 года было последним этапом культурнического идолопоклонства; в него неожиданно ворвалась политика», - записала она потом в своём дневнике. По дороге обратно в Россию, будучи проездом в Цюрихе, она написала очерковую книгу «Путешествие в Веймар».

В 1906-1915 годах сотрудничала в московской печати.

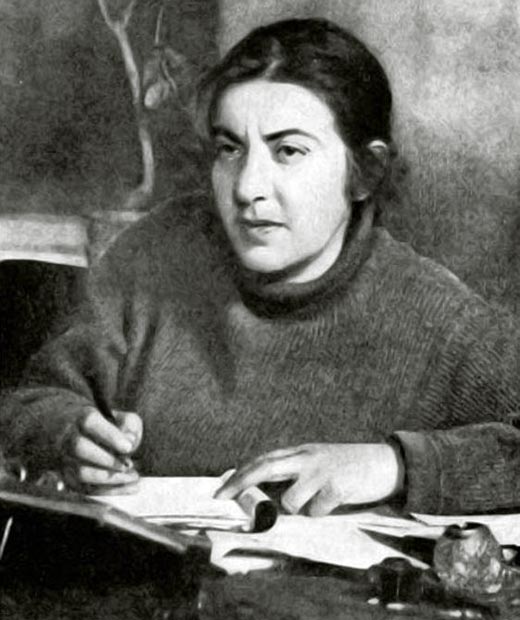

Мариэтта Шагинян в молодости

В 1912 году окончила историко-философский факультет Высших женских курсов В.И. Герье. В том же году побывала в Санкт-Петербурге, познакомилась и сблизилась с Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским.

В 1912-1914 изучала философию в Гейдельбергском университете.

В 1915-1919 годах Мариэтта Шагинян была корреспондентом газет «Приазовский край», «Черноморское побережье», «Трудовая речь», «Ремесленный голос», «Кавказское слово», «Баку».

В 1915-1918 годах жила в Ростове-на-Дону, преподавала в местной консерватории эстетику и историю искусств.

В 1917 году она с энтузиазмом приняла Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которую восприняла как событие христианско-мистического характера.

В 1919-1920 годах работала инструктором Доннаробраза и директором 1-й прядильно-ткацкой школы. Затем переехала в Петроград, в 1920-1923 годах была корреспондентом «Известий Петроградского Совета» и лектором института истории искусства.

В 1922-1923 годах написала и выпустила повесть «Перемена». Максим Горький писал Вениамину Каверину: «За её роман "Перемена" ей следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками».

В 1923-1925 под псевдонимом «Джим Доллар» опубликовала серию агитационно-приключенческих повестей «Месс-Менд», имевшую большой успех. В 1928 году опубликовала своеобразное литературное произведение - «роман-комплекс» «К и к» (расшифровывается «Колдунья и коммунист»), объединивший разные жанры - «от поэмы до доклада».

В книге «Приключение дамы из общества» писательница показывает перелом в сознании русской интеллигенции под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1922-1948 годах работала специальным корреспондентом газеты «Правда» и одновременно несколько лет специальным корреспондентом газеты «Известия». В 1927 году переехала в Армению, где прожила пять лет.

В 1930-1931 писала роман «Гидроцентраль», явившийся результатом проведённых ею лет на строительстве Дзорагэс.

С 1931 года проживала в Москве.

В 1930-х годах окончила Плановую академию Госплана имени В. М. Молотова (изучала минералогию, прядильно-ткацкое дело, энергетику), работала лектором, инструктором ткацкого дела, статистиком, историографом на ленинградских фабриках, годы Великой Отечественной войны провела на Урале корреспондентом газеты «Правда». В 1934 году на Первом съезде советских писателей была избрана членом правления СП СССР.

Оргсекретарь Союза писателей СССР, куратор Союза по линии ЦК и по совместительству заведующий Отделом культпросветработы ЦК Александр Сергеевич Щербаков писал Вячеславу Молотову в письме от 21 сентября 1935 года: «В беседе со мной Шагинян заявила: "Горького вы устроили так, что он ни в чём не нуждается, Толстой получает 36 тысяч рублей в месяц. Почему я не устроена так же?"..».

В 1937 году выступила в «Литературной газете» со статьёй «Чудовищные ублюдки», обличая бывших руководителей партии, обвинённых в создании подпольного параллельного троцкистского центра: «Мы, жители советской страны, уничтожаем чудовищных ублюдков, пытавшихся наступить ногами на тело многомиллионного разбуженного, растущего к счастью и знанию великого советского народа!».

В годы Великой Отечественной войны М. С. Шагинян опубликовала книгу публицистических статей «Урал в обороне» (1944), в послевоенные годы - книгу «По дорогам пятилетки». Перу М. С. Шагинян принадлежат работы, посвящённые творчеству Т. Г. Шевченко, И. А. Крылова, И. В. Гёте, Низами, Й. Мысливечека и др. В конце жизни написала мемуары «Человек и время». Литературные портреты У. Блейка, С. В. Рахманинова, В. Ф. Ходасевича, Г. Б. Якулова.

Несколько лет была депутатом Моссовета. Доктор филологических наук (1941, получила степень за книгу о Т. Г. Шевченко). Член ВКП(б) с 1942 года. Член-корреспондент АН Армянской ССР (1950).

В «Новом мире» № 2, 1954 года критик Михаил Лифшиц опубликовал памфлет «Дневник Мариэтты Шагинян», посвящённый анализу её только что опубликованного дневника. Прочитав рукопись в конце 1953 года, Твардовский сказал Лифшицу «Ты сам не знаешь, что написал!». Лифшиц ответил: «Знаю и могу представить себе даже некоторые последствия». Эта публикация произвела большой скандал в литературном мире.

Последовательно выступала против реформ русского языка. На символистском салоне Мережковских против реформы 1918 года, а в 1964 против проекта реформы с такими словами: «двадцать лет я покупала хлеб в булочной на правой стороне Арбата, и с чего это я теперь буду ходить на левую?».

Литературный оппортунизм Шагинян неоднократно становился предметом насмешек со стороны писателей и критиков.

Опубликовала свыше 70-ти книг романов, повестей, рассказов, очерков, стихов и около 300 печатных листов статей, рецензий, докладов.

Умерла 20 марта 1982 года в Москве. Похоронена на Армянском кладбище (филиал Ваганьковского кладбища).

Личная жизнь Мариэтты Шагинян:

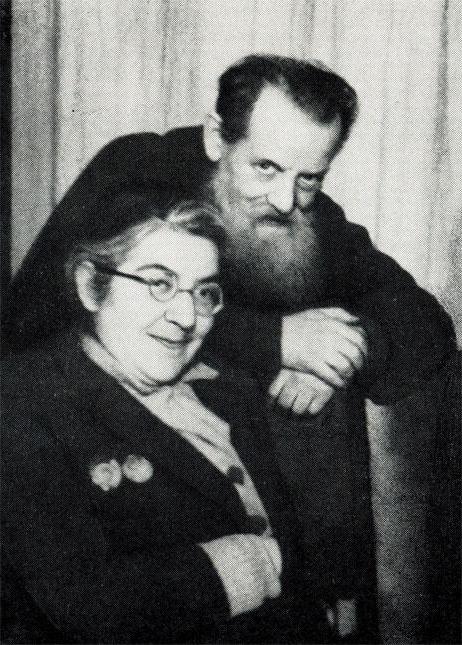

Муж - Хачатрянц, Акоп (Яков) Самсонович (1884-1960), филолог, переводчик с армянского языка («Армянские новеллы» Александра Ширванзаде, Нар-Дос, Стефан Зорян, Ованес Туманян и др.).

Дочь - Мирэль Яковлевна Шагинян (17.05.1918 - 24.02.2012), живописец, член Союза художников СССР.

Внучка - Елена Викторовна Шагинян (1941 г.р.), кандидат биологических наук.

Внук - Сергей Викторович Цигаль (1949 г.р.), художник-график, член Московского Союза художников.

Библиография Мариэтты Шагинян:

1912 - «О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус»

1913 - «Orientalia»

1914 - «Две морали»

1914 - «Путешествие в Веймар»

1916 - «Семь разговоров»

1916 - «Своя судьба» (роман)

1923 - «Приключения дамы из общества»

1923 - «Перемена»

1924 - «Месс Менд, или Янки в Петрограде»

1928 - «Гидроцентраль» (роман)

1928 - «К и к»

1937-1968 - «Лениниана»

1941 - «Т. Шевченко»

1944 - «И. А. Крылов»

1950 - «По Советской Армении» (сборник очерков)

1953 - «Дневник писателя»

1955 - «Этюды о Низами»

1964 - «Зарубежные письма» (книга очерков)

1964 - «Воскрешение из мёртвых»

1970 - «Билет по истории»

1978 - «. Религии проходят» 1980 - «Человек и Время»

Переводы Мариэтты Шагинян:

Поэма Низами «Сокровищница тайн»

Роман Уилки Коллинза «Лунный камень»

Награды и звания Мариэтты Шагинян:

- Сталинская премия третьей степени (1951) - за книгу очерков «Путешествие по Советской Армении» (1950);

- Ленинская премия (1972) - за тетралогию «Семья Ульяновых»: «Рождение сына» (1937, переработанное издание 1957), «Первая Всероссийская» (1965), «Билет по истории» (1937), «Четыре урока у Ленина» (1968) и очерки о В. И. Ленине;

- Герой Социалистического Труда (03.05.1976);

- два ордена Ленина (13.03.1967; 03.05.1976);

- орден Октябрьской Революции (02.07.1971);

- два ордена Трудового Красного Знамени (31.01.1939; 15.04.1958);

- орден Трудового Красного Знамени Армянской ССР (1932);

- орден Дружбы народов (31.03.1978);

- орден Красной Звезды (23.09.1945);

- орден «Знак Почёта» (08.08.1943);

- Большая золотая медаль ЧССР - за книгу «Воскрешение из мёртвых» (1964)

Писательница Мариэтта Шагинян: биография, творчество, интересные факты

Советская писательница Мариэтта Шагинян считается одной из первых русских писательниц-фантастов своего времени. Журналистка и писательница, поэтесса и публицистка, эта женщина обладала даром литератора и завидным мастерством. Именно Мариэтта Шагинян, стихи которой при ее жизни были очень популярны, по мнению критиков, внесла свой незаурядный вклад в российско-советскую поэзию конца девятнадцатого-начала двадцатого веков.

Осознание себя как литератора и художника человеку приходит от природы. А когда в одном человеке удивительным образом сочетаются талант и жажда жизни, тяга к знаниям и удивительная работоспособность, то эта личность занимает в истории особое место. Именно такой и была Мариэтта Шагинян.

Библиография

Литературной деятельностью занималась с 1903 года. Начинала с символистских стихов. Опубликовала свыше 70-ти книг романов, повестей, рассказов, очерков, стихов и около 300 печатных листов статей, рецензий, докладов. Опубликовала книги стихов «Первые встречи» (1909), «Orientalia» (1913, вышло 7 изданий), затем книги рассказов «Узкие врата» (1914), «Семь разговоров» (1915).

В 1922—1923 выпустила повесть «Перемена», затем — «Приключение дамы из общества». Писательница показывает перелом в сознании русской интеллигенции под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции. В 1923—1925 под псевдонимом Джим Доллар опубликовала серию агитационно-приключенческих повестей «Месс-Менд», имевшую…

Литературной деятельностью занималась с 1903 года. Начинала с символистских стихов. Опубликовала свыше 70-ти книг романов, повестей, рассказов, очерков, стихов и около 300 печатных листов статей, рецензий, докладов. Опубликовала книги стихов «Первые встречи» (1909), «Orientalia» (1913, вышло 7 изданий), затем книги рассказов «Узкие врата» (1914), «Семь разговоров» (1915).

В 1922—1923 выпустила повесть «Перемена», затем — «Приключение дамы из общества». Писательница показывает перелом в сознании русской интеллигенции под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции. В 1923—1925 под псевдонимом Джим Доллар опубликовала серию агитационно-приключенческих повестей «Месс-Менд», имевшую большой успех. В 1928 году опубликовала своеобразное литературное произведение — «роман-комплекс» «К и к» (расшифровывается «Колдунья и коммунист»), объединивший разные жанры — «от поэмы до доклада».

В 1930—1931 писала роман «Гидроцентраль», явившийся результатом проведенных ею лет на строительстве Дзорагэс. В годы Великой Отечественной войны М. С. Шагинян опубликовала книгу публицистических статей «Урал в обороне» (1944), в послевоенные годы — книгу «По дорогам пятилетки». Перу М. С. Шагинян принадлежат работы, посвящённые творчеству Т. Г. Шевченко, И. А. Крылова, И. В. Гёте, Низами, Й. Мысливечека и др. В конце жизни написала мемуары «Человек и время». Литературные портреты У. Блейка, С. В. Рахманинова, В. Ф. Ходасевича, Г. Б. Якулова.

«О блаженстве имущего. Поэзия З. Н. Гиппиус» (1912)

«Orientalia» (1913)

«Две морали» (1914)

«Своя судьба» (1916; переработанная версия 1954) — роман, действие которого происходит в психиатрической лечебнице

«Приключения дамы из общества» (1923)

«Перемена» (1923)

«Гидроцентраль» (1928)

«Месс Менд, или Янки в Петрограде» (1924; переработанная версия 1956)

«К и к» (1928)

«Билет по истории» (1938; новая редакция 1970)

сборник очерков «По Советской Армении» (1950)

«Дневник писателя» (1953)

книга очерков «Зарубежные письма» (1964)

«Лениниана» (1937—1968)

«Путешествие в Веймар» (1914; «Гёте» (1950))

«Т. Шевченко» (1941)

«И. А. Крылов» (1944)

«Этюды о Низами» (1955)

«Воскрешение из мёртвых» (1964)

Шагинян М. Иозеф Мысливечек. — М. «Молодая гвардия», 1968,1983. — 320 с. — (ЖЗЛ; Вып. 450). — 100 000+100 000 экз.

«Человек и Время» (1980)

Биография

Родилась будущая писательница в Москве, в семье армянских интеллигентов двадцать первого марта 1888 года. Ее отец, Сергей Давыдович, был приват-доцентом МГУ. Мариэтта Шагинян получила полноценное образование. Сначала она училась в частном пансионе, а позже – в Ржевской гимназии. С 1906 года она начала публиковаться. В 1912 году Мариэтта заканчивает историко-философский факультет на Высших женских курсах В. И. Герье. Она едет в Санкт-Петербург. Именно здесь, в городе на Неве, будущая писательница и публицистка знакомится и в дальнейшем сближается с такими корифеями, как З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский.

С 1912 по 1914 год девушка изучает философию как науку в Гейдельбергском университете в Германии. На формирование ее творчества оказала очень сильное влияние поэзия Гете. В 1913-м вышел первый сборник, автором которой была тогда еще никому не знакомая Шагинян Мариэтта Сергеевна. Стихи Orientalia, собственно, и сделали ее известной.

С 1915 по 1919 год Мариэтта Шагинян живет в Ростове-на Дону. Здесь она работает корреспондентом сразу нескольких газет, таких как «Трудовая речь», «Приазовский край», «Ремесленный голос», «Черноморское побережье» и т. д. Одновременно писательница преподает в Ростовской консерватории эстетику и историю искусств.

Шагинян М.С. Путешествие в Веймар.

Хорошая сохранность: сохранена иллюстрированная издательская обложка работы Н.Е.Лансерэ. Отпечатано в государственный трест «Петропечать» типография имени Ивана Федорова, тираж 4000 экз.

Творчество

Литературные интересы этой талантливой женщины охватывали самые разные области жизни. В ее творчестве особое место занимают научные монографии, посвященные Гете, Тарасу Шевченко, Иозефу Мысливечеку. Именно Шагинян является автором самого первого детективного советского романа «Месс Менд». Она была и выдающейся советской журналисткой. Ее перу принадлежат многие проблемные статьи и очерки. При этом журналистику Шагинян воспринимала не столько и не только средством для заработка, сколько возможностью непосредственно изучать жизнь.

В ее книге под названием «Путешествие в Веймар» в первый раз отчетливо проявились особенности ее прозаического стиля. Критики считают, что именно в этом произведении можно увидеть удивительное умение автора через реальность бытовых деталей раскрывать личность человека и его связь человека с временем. «Путешествие в Веймар» - первая работа этой писательницы в форме путевых очерков – в жанре, которому будет верна всю свою жизнь Мариэтта Шагинян.

После 1918 года

Мариэтта Шагинян с энтузиазмом восприняла революцию. Позже она говорила, что для нее это стало событием, имеющим «христианско-мистический характер». В 1919 году она работает инструктором Доннаробраза, а затем ее назначают директором ткацкой школы. В 1920 году Шагинян переезжает в Петроград, где три года сотрудничает с газетой «Известия Петроградского Совета», по 1948 год она является спецкором газет «Правда» и «Известия». В 1927 году Мариэтта Шагинян переезжает на свою историческую родину - в Армению, но в 1931-м возвращается в Москву.

В тридцатые годы она оканчивает Плановую академию Госплана. Годы войны Шагинян проводит на Урале. Отсюда она пишет статьи для газеты «Правда». В 1934-м проходит Первый съезд советских писателей, где Мариэтта Шагинян избирается членом правления.

Мариэтта Шагинян — о писателе

Шагинян Мариэтта Сергеевна – советская писательница и поэтесса, историк, журналист, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН Армянской ССР.

Родилась 21 марта (2 апреля) 1888 года в Москве в семье врача. Армянка. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Получила прекрасное домашнее образование, затем училась в частном пансионе, потом в гимназии Ржевской, одной из лучших гимназий Москвы того времени. В 1912 году окончила историко-философский факультет Высших женских курсов. В том же году побывала в Санкт-Петербурге, где познакомилась и сблизилась с З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским, интересовалась философскими концепциями символистов, испытала их влияние, отразившееся в её книгах «О…

Шагинян Мариэтта Сергеевна – советская писательница и поэтесса, историк, журналист, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент АН Армянской ССР.

Родилась 21 марта (2 апреля) 1888 года в Москве в семье врача. Армянка. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. Получила прекрасное домашнее образование, затем училась в частном пансионе, потом в гимназии Ржевской, одной из лучших гимназий Москвы того времени. В 1912 году окончила историко-философский факультет Высших женских курсов. В том же году побывала в Санкт-Петербурге, где познакомилась и сблизилась с З.Н.Гиппиус и Д.С.Мережковским, интересовалась философскими концепциями символистов, испытала их влияние, отразившееся в её книгах «О блаженстве имущего. Поэзия З.Н.Гиппиус» (1912) и «Две морали» (1914).

В 1913 году Шагинян издает книгу «Orientalia», которая принесла ей известность. Большую роль в формировании писательницы сыграло её сотрудничество в газетах «Приазовский край», «Кавказское слово» и «Баку», где она регулярно выступала как профессиональный журналист, освещая события литературной и художественной жизни страны. В 1915-1918 годах жила в Ростове-на-Дону, преподавала в консерватории эстетику и историю искусств. В эти годы написала первый большой роман – «Своя судьба», насыщенный философской проблематикой.

Шагинян с энтузиазмом приняла Октябрьскую революцию 1917 года, которая дала ей новые темы для творчества. В 1922-1923 годах появляется повесть «Перемена», затем – «Приключение дамы из общества». В 1923-1925 годах публикует под псевдонимом Джим Доллар серию агитационно-приключенческих повестей «Месс-Мэнд», имевшую большой успех. В 1928 году публикует своеобразное литературное произведение – «роман-комплекс» – «Кик», объединивший разные жанры – «от поэмы до доклада». В 1930-1931 годах пишет роман «Гидроцентраль», явившийся результатом проведенных ею лет на строительстве Дзорагэс.

В 1930-х годах окончила Плановую академию Госплана (изучала минералогию, прядильно-ткацкое дело, энергетику), работала лектором, инструктором ткацкого дела, статистиком, историографом на ленинградских фабриках, годы Великой Отечественной войны провела на Урале корреспондентом газеты «Правда».

Многие годы Шагинян работала в жанре очерка: «Зангезурская медь» (1927), «Советское Закавказье» (1931), «Путешествие по Советской Армении» (1950; Сталинская премия, 1951), «Зарубежные письма» (1964) и многие другие. На протяжении многих лет писала литературные портреты людей, которые были близко знакомы ей (Н.С.Тихонов, В.Ф.Ходасевич, Л.Н.Рахманинов) или жизнь и творчество которых были ей дороги (Т.Г.Шевченко, И.А.Крылов, И.В.Гете).

В 1946 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук. В 1950 году была избрана членом-корреспондентом Академии наук Армянской ССР.

Долгая жизнь, прожитая Шагинян, была наполнена большими и малыми историческими событиями, о которых она всегда писала горячо и заинтересованно. Особое место в творчестве Шагинян занимают книги о В.И.Ленине, за которые в 1972 году она была удостоена Ленинской премии: романы-хроники «Семья Ульяновых» (1938, переработанное издание 1957) и «Первая Всероссийская» (1965).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1976 года Шагинян Мариэтте Сергеевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Жила в Москве. Скончалась 20 марта 1982 года на 94-м году жизни. Похоронена на Армянском кладбище в Москве.

Награждена 2 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Дружбы народов, «Знак Почёта», медалями.

Лауреат Ленинской премии (1972), Сталинской (Государственной) премии (1951).

В Москве на доме, в котором она жила, установлена мемориальная доска

Семья

Мужем Мариетты Шагинян был филолог и переводчик с армянского Яков Самсонович Хачатрян. У них росла дочь Мирэль. Девочка не захотела пойти по стопам родителей. Ее больше интересовала живопись. Мирэль Яковлевна была членом Союза художников. У Шагинян остались внук и внучка.

Умерла Мариэтта Сергеевна в 1982-м в Москве. Ей было девяноста четыре года. В конце жизни она не выходила из своей небольшой двухкомнатной квартиры, находящейся на первом этаже вполне обычного жилого московского дома. Некогда популярная писательница обходилась без роскоши и изысков. В ее квартире стоял стандартный советский набор мебели, обычные бытовые предметы. Единственной роскошью в ее доме было старенькое расстроенное пианино.

Читайте также: