Летал в иерусалим на бесе в иерусалим

Все проекты

Для бизнеса

Другие проекты

добавлена 17 марта 2019 в 16:20

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 17 марта 2019 г. — как и всегда в первое воскресенье Великого поста — Торжество Православия. Что это за праздник?

Праздник «Торжество Православия» был учрежден в IX веке в честь победы над ересью иконоборчества. Среди гонителей икон были и византийские императоры, и даже патриархи. Оплотом иконопочитания были монастыри. Светская власть воспользовалась этим, чтобы вернуть в казну монастырские земли, работников и церковные ценности. В 726 году произошло извержение вулкана неподалеку от Крита. Византийский император Лев III Исавр истолковал это как знак Божьего гнева за поклонение иконам, которые он считал идо

добавлена 15 марта 2019 в 13:17

добавлена 31 января 2019 в 02:20

ОБ ИСКУШЕНИЯХ ДИАВОЛЬСКИХ Коль скоро кто начнет приходить в себя (раскаиваться) и задумывает начать новую жизнь по воле Божией, тотчас приходит в движение вся область сатанинская: кто с чем спешит, чтоб рассеять добрые мысли и начинания кающегося. Не успеют отклонить — стараются помешать доброму покаянию и исповеди; здесь не успеют — ухитряются посеять плевелы среди плодов покаяния и трудов в очищении сердца; не успевают худа внушить — покушаются добро покривить; внутренно бывают отражаемы — вн

добавлена 7 сентября 2018 в 21:29

"Не спорьте друг с другом ни по какому поводу, не говорите плохо ни о ком, не судите ни о ком, не осуждайте и не унижайте никого ни словом, ни в сердце, не ропщите ни на кого, не подозревайте никого ни в каком зле." Преподобный авва Исаия

Класс 1 189

добавлена 7 сентября 2018 в 21:01

ЗНАЮТ ЛИ НАШИ УМЕРШИЕ, КТО ИМЕННО И КОГДА ЗА НИХ МОЛИТСЯ? Ученик уважаемого батюшки о. Александра однажды спросил его: «Знают ли наши умершие, кто именно и когда за них молится?» На этот вопрос, который интересует многих, батюшка ответил следующим рассказом почившего архимандрита Троице-Сергиевой Лавры Антония: «В 1831 году, когда я поступил в Лавру наместником, к нам определился на жительство приходящий диакон с хорошим и сильным голосом. Однажды накануне праздника он отпросился на родину в д

добавлена 30 июля 2018 в 22:05

ПРАВИЛО ПРП.СЕРАФИМА САРОВСКОГО ДЛЯ МИРЯН. Среди забот и трудов не всегда каждый христианин может читать полностью утренние и вечерние молитвы. Ясно сознавая это, отец Серафим заповедовал краткое, доступное каждому молитвенное правило, оставшееся под именем «Правило отца Серафима», или Правильце для мирян: «Вставши от сна, всякий христианин пусть прочтет молитву Господню: Отче наш. – трижды, в честь Пресвятой Троицы, потом песнь Богородице: Богородице Дево, радуйся. – также трижды и Симво

добавлена 8 июля 2018 в 01:50

-Я хожу в церковь, исповедуюсь, но нет никаких сил вынести то, что выпадает на мою долю. У меня есть сноха, которая заодно с моим сыном, настраивает своих детей - малышей против меня, не пускают их ко мне, и им говорят, что я умерла. У меня опустились руки и я впала в полное уныние. Сноха грозится мне, что мы с моей мамой в этой квартире сгнием и она наведет порчу. Семья сына полностью была на моей шее. Они не работали. Невестка совсем недавно пошла работать. Я всегда старалась помочь им с пит

Архимандрит Амвросий (Юрасов): -Когда на человека нападает собака, он берет камень и бросает в нее. Камень летит далеко и собака почему-то за ним гонится. Кто виноват: камень или тот человек, который его бросил? Понятно, что виновен человек, который бросил камень. А камень не виноват. Точно так же бесы настраивают сноху против вас, а вы думаете, что это она делает вам зло. Даже если все колдуны мира, чародеи и маги соберутся против одного человека - то не в силах причинить зло его душе. Сказано,

добавлена 8 мая 2018 в 15:01

29 МАЯ (11 ИЮНЯ) - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ РОМАНОВОЙ С Днем Рождения, Ваше Императорское Высочество! Роза Петергофа Чиста, хрупка, свежа, как розы, Бледна, как утренний туман. Волос каштановая россыпь Младой окутывает стан. Но бледность матовую кожи Живит румянец, как заря. Она на ангела похожа В одеждах цвета серебра. В очах ее бездонных синих Таится тихая печаль, Как будто тронул легкий иней Цветами вытканную даль. Ей жить, да жить на белом свете И собирать в букет

Крещение её состоялось в соответствии с высочайше утверждённым церемониалом духовником Императорской семьи Янышевым 8 июня того же года в церкви Большого Петергофского дворца. Восприемниками стали присутствовавшие Императрица Мария Феодоровна, Великий Князь Михаил Николаевич и Великая Княгиня Ксения Александровна. По совершении таинства, митрополит Палладий (Раев) совершил литургию, во время которой Императрица Мария Феодоровна поднесла Княжну к причащению. Во время пения «Да исполнятся уста наш

добавлена 13 апреля 2018 в 17:00

ЧТО ТАКОЕ АРТОС? Артос – великая святыня, связанная с Воскресением Христовым. Потому относиться нужно к ней очень трепетно и бережно.

Со времен древнейшей апостольской Церкви хлебу предавали огромное символическое духовное и богослужебное значение. Он символизировал собою Тело Христово. Это установление самого Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. В Евангелии от Луки сказано: «И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19). Сама Евхаристия или Божественная литургия называлась в древности «преломлением хлеба». Вспомним также, дорог

добавлена 1 апреля 2018 в 14:23

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ЗДРАВИЯ ВАМ ДУШЕВНОГО И ТЕЛЕСНОГО. ХРАНИ ВАС ВСЕХ ГОСПОДЬ!

Обсуждаемые

Вы отметили максимальное количество друзей (64) на этой фотографии.

В данный момент вы не можете отметить человека на фотографии. Пожалуйста, попробуйте позже.

Фотография недоступна этому человеку

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

за просмотры фотографий!

В группе 27 547 участников

КАК СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН НОВГОРОДСКИЙ (В ИНОЧЕСТВЕ - ИЛИЯ) НА БЕСЕ В ИЕРУСАЛИМ ЛЕТАЛ. Однажды святитель, по своему обыкновению, в полночь стоял в своей келии на молитве. Бес, желая устрашить святого, вошел в рукомойник, который висел в его келии и, возмущая воду, стал производить шум. Святитель, поняв, что сие – дело диавола, подошел к сосуду и осенил его крестным знамением, и так запрещением своим связал беса в умывальнике, что тот томился там долгое время, не будучи в состоянии выйти оттуда; наконец, не вынося более муки, так как сила крестного знамения палила его, бес начал вопить человеческим голосом: «О горе мне! сила креста жжет меня, не могу более терпеть я такого страдания, отпусти меня скорее, святой угодник Божий.» Илия же спросил: – Кто ты и как вошел сюда? Диавол отвечал: – Я лукавый бес и пришел смутить тебя, ибо я думал, что ты, как человек, устрашишься и перестанешь молиться; но ты заключил меня в этом сосуде, и теперь я сильно мучаюсь. Горе мне, что я прельстился и вошел сюда. Пусти меня, раб Божий; отныне никогда не буду я приходить сюда. Так бес вопил долгое время. Наконец святитель сказал: – За твою бесстыдную дерзость повелеваю тебе сею ночью отнести меня в Иерусалим и поставить у храма, где находится Гроб Господень; из Иерусалима тотчас же ты должен обратно перенести меня сюда в мою келию в ту же самую ночь, и тогда я отпущу тебя. Бес всячески обещался исполнить волю святого, лишь бы только блаженный выпустил его из сосуда. Святитель выпустил его со словами: – Превратись в оседланного коня и стань перед келиею моею.

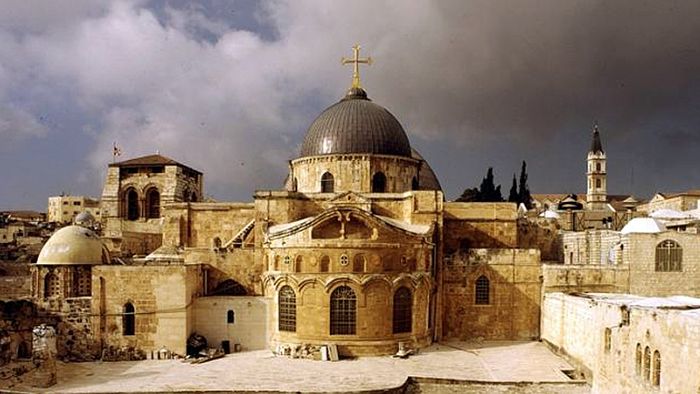

Подобно тьме вышел бес из сосуда и обратился, по повелению святителя, в коня. Блаженный Илия, выйдя из келии, сел на беса, и в ту же ночь очутился в святом городе Иерусалиме, близ храма святого Воскресения, где находился Гроб Господень. Здесь угодник Божий запретил бесу отходить от того места; и бес стоял, словно прикованный, не имея силы сдвинуться с места, до тех пор, пока Илия не совершил поклонения Гробу Господню и честному древу святого Креста. Подойдя к храму, святитель преклонил колена пред дверями и стал молиться; вдруг запертые двери отверзлись сами собою, а у Гроба Господня зажглись свечи и лампады. Архиепископ, вознося Богу благодарственные молитвы и проливая слезы, поклонился Гробу Господню и благоговейно облобызал его; также поклонился он и животворящему древу, всем святым иконам и местам. Исполнив свое желание, он вышел из храма и снова двери церковные затворились сами собой; бес же стоял на том месте, где ему было повелено, в виде оседланной лошади; сев на него, Иоанн опять в ту же ночь прибыл в великий Новгород и очутился в своей келии. Уходя от святителя, бес умолял его не говорить никому, как он служил ему, как был связан клятвой, как повиновался он, словно пленник. «Если же ты расскажешь кому-либо, – прибавил нечистый дух, – как ты ездил на мне, то не перестану я строить против тебя козни и наведу на тебя сильное искушение.» Так грозил бес, а святитель осенил себя крестным знамением, и тотчас исчез от него бес, словно дым. В одно время святой Иоанн вел духовную беседу с честными мужами: с игуменами, священниками и благочестивыми гражданами; он рассказывал жития святых, говорил много о душеполезных подвигах и, между прочим, сообщил и то, что с ним было, – а именно о своей поездке в Иерусалим; рассказывая же, он не называл самого себя, а как будто говорил о ком-либо другом. – Я, – сказал он, – знаю такого человека, который в одну ночь из Новгорода достиг до Иерусалима; поклонившись Гробу Господню и животворящему древу Креста Господня, он снова в ту же самую ночь вернулся в великий Новгород; во время своего путешествия он ездил на бесе, которого связал своим запрещением, сделав его как бы пленником своим.

За пять дней до иудейского праздника Пасхи Господь подошел к селениям Виффагия и Вифания у Елеонской горы вместе со Своими учениками и поручил двум из них привести Ему молодого осла, на которого никто никогда не садился. Когда они исполнили повеление, Христос сел верхом на осла и стал спускаться с горы к Иерусалиму под приветственные возгласы учеников и народа, который встречал Господа, постилая свои одежды и срезанные с деревьев ветви на Его пути, радостно восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21: 9; Мк. 11: 9; Лк. 19: 38; Ин. 12: 13).

Сама поездка на осле, согласно евангелистам, была осуществлением пророчества Захарии (см.: Зах. 9: 9). У Матфея оно описано как реализованное вплоть до мельчайших подробностей, поскольку говорится не об одном, а о двух животных – ослице и осленке. При этом из текста можно даже понять, что Господь воссел на них одновременно (см.: Мф. 21: 2–3, 5, 7). Для разрешения данного противоречия предлагается несколько вариантов: либо текст стиха был испорчен и Господь сел только на осленка; либо слова «поверх их» относятся только к постеленным одеждам, поскольку другие синоптики однозначно говорят о поездке на молодом осле. Возможно, второе животное было необходимо, чтобы молодой необъезженный осел шел через толпу спокойно.

Евангелисты особо подчеркивают, что на осла до Христа никто никогда не садился, и это, безусловно, указывает на ритуальную чистоту животного и возможность принесения его в жертву Богу.

Однако чрезвычайно символично следующее. По традиции, все без исключения паломники входили в Иерусалим пешими – в знак смирения и почитания Святого города и храма. Евангелисты же говорят лишь о том, что Христос приблизился к Иерусалиму, сидя на осле, и не уточняют, как именно – верхом или пешим – Он вступил в город.

|

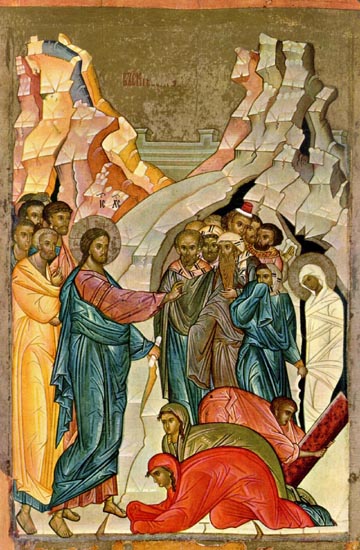

| Воскрешение Лазаря. Новгород, XV в. |

Кроме того, для последнего празднования были характерны ликование и радостные восклицания (см.: Ис. 12: 6; 42: 1–2; 44: 23; Иер. 31: 7; Зах. 9: 9), также указывавшие на будущее воскресение мертвых (см.: Ис. 26: 19). Очевидно, этим и объясняются возгласы «Осанна!»(буквально – «Спаси же!»), которые с молением о помощи обращены к Богу.

Праздник в православном богослужении

В древней (до X века) иерусалимской богослужебной практике в этот праздник вечером происходило торжественное символическое шествие с пальмовыми ветвями, которое возглавлял епископ, шествовавший, вероятно, верхом на осле – как в свое время Иисус.

Нечто подобное сохранило и соборное богослужение Константинополя IX–XII столетий. Итак, Божественная литургия начиналась не в Святой Софии, где была утреня, а в храме, посвященном 40 мученикам Севастийским, куда патриарх отправлялся верхом на жеребце.

Рассматриваемый праздник включен в цикл Постной триоди. Одной из его отличительных особенностей является отсутствие предпразднства и отдания. Хотя их функционально-литургическими заменами можно считать шестую седмицу Великого поста (особенно Лазареву субботу) и вечерню вечером в сам день праздника соответственно.

В русской богослужебной практике ХVI–XVII веков на протяжении длительного времени (вплоть до начала XVIII столетия) значительную роль играл чин шествия на осляти в Неделю ваий. Оно представляло собой усложнение предписанного Уставом праздничного крестного хода, во время которого патриарх или архиерей с крестом и Евангелием в руках ехал по городу верхом на осле или (обычно) на наряженной лошади.

Отдельного упоминания достойны молитвы на благословение и освящение ваий. Всего по рукописям известно четыре текста: «Собезначальне Слове непостижимаго Твоего Отца», «Господи Боже наш, иже кивотом», «Владыко Господи Боже наш Вседержителю», «Господи Христе Боже наш, седяй на херувимех»[2]. Однако только последняя молитва содержится в принятых ныне в Православной Церкви богослужебных книгах. Непосредственное ее чтение предваряется тем, что предстоятель кадит ветви. В русской практике принято также после молитвы окроплять ветви святой водой.

Святоотеческая экзегеза праздника

Помимо этого, несомненно соотношение данного события и с Рождеством Христовым: положение Спасителя в ясли и участие осла; свидетельство младенцев и ликование детей (преподобный Ефрем Сирин).

Праздник в дохалкидонской и западной традициях

В коптском богослужении, так же как и в эфиопском, главные особенности праздника составляют процессия с пальмовыми ветвями, в память о событии совершаемая перед литургией, а также чин поминовения усопших после литургии.

В амвросианском обряде одной из главных составляющих анализируемого праздника был первоначально обряд передачи Символа веры, позже перенесенный на день раньше.

В Галлии в IX столетии символико-аллегорические шествия с пальмовыми ветвями имели уже характер традиции, хотя начало празднования относится к самому концу VII века.

Иконография праздника

За Христом обычно находятся апостолы, впереди – дети. Они возлагают под ноги осла одежды и взбираются на деревья, срывая ветви. Жители Иерусалима, выходящие из ворот города, встречают Спасителя с ветвями в руках, среди них часто присутствуют женщины – опять-таки с детьми на руках. За стенами Иерусалима, в центре города, изображается купольное здание, иногда увенчанное крестом.

Наряду с композициями, в которых апостолы следуют за Христом, встречаются сцены, где представлены два апостола – Петр и Иоанн, по сторонам от Учителя.

В палеологовскую эпоху появилась новая иконография: Спаситель сидит на осле, обернувшись назад, к апостолам. Этот извод, отличающийся, как, впрочем, и другие, малочисленностью сюжетных деталей и изобразительной сдержанностью, получил широкое распространение в русском искусстве XV столетия.

28 марта 2010 г.

Наследие Иерусалима

Иерусалим находится в 50 километрах от Тель-Авива и занимает особое положение между Израилем и Палестиной. Первые стены этого удивительного города были построены в VIII веке до нашей эры. За тысячи лет Иерусалим накопил богатейшую историю. Множество памятников хранят важные для многих верующих события. Еще в XVI веке по приказу султана Сулеймана Великолепного вокруг комплекса мечетей была возведена стена. Собственно, она и отделяет Старый город от других территорий Иерусалима, все наследие которого бережно хранится именно там.

Жители в Иерусалиме разделены на две большие группы. Первая и преобладающая по количеству — иудеи. Вторая — мусульмане и христиане. Паломники все трех конфессий стремятся в этот город, чтобы почувствовать его необычную атмосферу и своими глазами увидеть почитаемые веками святыни.

Значимым местом для иудеев и мусульман считается расположенный на Храмовой горе Купол скалы. По преданию, с того места, на котором построен храм, вознесся на небо пророк Мухаммад. По иудейской традиции, здесь началось сотворение мира, а до мечети там находился Второй Храм, поэтому иудеи также почитают эту гору. Рядом арабы построили еще одну мечеть, которая стала знаменитой святыней ислама— Аль-Акса.

В Иерусалим на бесе

Парадоксы и исторические факты жития святого архиепископа Иоанна Новгородского

Желанный клобук, нежеланная панагия

Иоанн родился в городе Новгороде, его родителей звали Христина и Николай. Еще будучи мальчишкой, он решил посвятить себя Богу – в те времена такое благочестие не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Когда Иоанн подрос, достиг совершенного возраста, а, по сути, еще будучи юношей, он был рукоположен во пресвитеры церкви священномученика Власия, епископа Севастийского (кстати, эта церковь, перестроенная позже, сохранилась до наших дней).

Когда умерли родители Иоанна, он решил, посоветовавшись со своим братом Гавриилом, все наследство вложить в строительство нового монастыря. Первым делом возвели деревянную церковь: братья посвятили ее Благовещению Пресвятой Богородицы. Монастырь рос, и вскоре решено было воздвигнуть долговечный каменный храм. Храм вырос лишь наполовину, когда стройку пришлось заморозить: как это нередко бывает и в наше время, кончились деньги.

Братья не могли найти «человеческий» выход из ситуации, оставалось только молиться. Однажды ночью в ответ на молитвы Гавриила и Иоанна им явилась Богородица и ободрила их. «Только не оставляйте благого дела и не охладевайте в вере» – таким было Ее послание.

И действительно, почти в буквальном смысле средства на продолжение строительства появились из ниоткуда. На следующий день братья увидели, что у ворот строящегося монастыря стоит лошадь без наездника. Подошли поближе, чтобы посмотреть, и обомлели: на лошади – богатая сбруя, обложенная золотом, а по бокам висят два мешка, туго набитые золотом и серебром. Ждали: может, вернется наездник, но так и не дождались. Сняли с лошади мешки, отнесли в монастырь, обернулись – а коня и след простыл…

Иоанн и его родной брат приняли постриг в обители, которую построили на свои деньги

Строительство было завершено, а оставшиеся деньги братья отдали в распоряжение игумену монастыря. Гавриил и Иоанн приняли постриг в обители, которую сами и построили. Гавриил получил имя Григорий, а Иоанн был наречен Илией.

Время шло. Однажды до монастыря дошли вести о кончине архиепископа Новгородского Аркадия. Аркадий был первым избранным новгородцами епископом – дело в том, что именно в то время, с конца XII века, новгородцы стали сами избирать своего епископа, собираясь «всем городом» на вече, в то время как раньше его назначал Киевский владыка.

На место новопреставленного преосвященного Аркадия Новгород единодушно избрал Иоанна, нравственные качества и вера которого были широко известны. И, вопреки сопротивлению бедного подвижника, не желавшего для себя ни почетного сана, ни известности, он стал архипастырем: сдавшись на уговоры горожан, Илия отправился в Киев, где был возведен в сан епископа и поставлен на Новгородскую кафедру. Два года спустя смиренный епископ был рукоположен в архиепископы – и стал первым в истории архиепископом свободного Новгорода.

Брат на брата

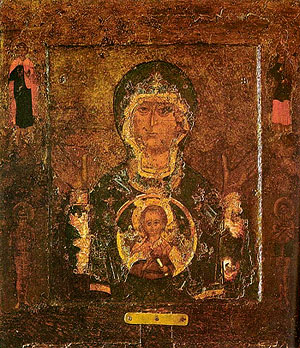

И вот Мстислав под стенами Новгорода. Князья и воеводы уже поделили между собой улицы города, так очевиден был для них успех. Жители в ужасе, «охватила их печаль и скорбь великая. И, сетуя горько, молились они милостивому Богу и Пречистой Его Матери». Три дня длилась осада, три дня, без сна, вместе с жителями молился архиепископ Иоанн. И ему было откровение: идти в церковь на Ильинской улице и вынести на городские стены хранящуюся там икону Богородицы.

Наутро икону торжественно вынесли из храма и подняли на стены. И вдруг случилось то, чего никто не ожидал: икона «заплакала». Иоанн стал фелонью вытирать эти слезы, текущие из глаз Богородицы… Благодаря такому явному чуду к жителям города вернулось присутствие духа. Настал черед осаждавших бояться и метаться. Согласно летописи, на них напала тьма, страх, в лагере начался хаос, люди метались, ничего не различая, калечили и убивали друг друга. В этот момент новгородцы и вышли за городские стены, кинулись в бой.

К вечеру осада города была снята, князья с позором отступили от Новгорода. В следующем году архиепископ ездил на переговоры с князем Андреем Боголюбским, отцом Мстислава, во Владимир, чтобы обезопасить свою паству и способствовать заключению мира на долгие годы. Город стал жить спокойно.

В память об этом чуде архиепископ Иоанн установил праздник иконы Пресвятой Богородицы «Знамение»

А чудо, конечно, забыть не могли. С того времени в Новгороде архиепископ Иоанн установил праздник Знамения Пресвятой Богородицы, который и сегодня отмечается 27 ноября / 10 декабря. Об этом событии в XIV веке было написано сказание – «Слово о знамении Святой Богородицы», а веком позже афонский монах Пахомий Логофет написал о нем «Слово похвальное Знамению». На месте, где стояла плачущая икона, построили монастырь Богородицы на Десятине. Сама икона Божией Матери «Знамение» 186 лет хранилась в той же церкви на Ильинской улице, а в 1356 году была перенесена в храм, названный в ее честь (впоследствии ставший Знаменским собором). Сегодня известны ее многочисленные списки, а одну из икон, написанных на сюжет победы новгородцев над суздальцами, можно увидеть в Третьяковской галерее.

На бесе в Иерусалим

Архиепископ был, как бы сейчас сказали, талантливым миссионером. Он вел беседы с мирянами, игуменами, священниками – об исповеди, о причастии, о святости. В одной из таких бесед святой рассказал о некоем человеке, который был искушаем бесом, но подчинил его себе и съездил на нем в Иерусалим, чтобы поклониться Гробу Господню. Считается, что рассказывал святитель о себе самом, как обычно и поступали подвижники, – чтобы о них не думали особо.

Новгородский архиепископ, безусловно, был человеком святой жизни. Порядок искушений таких подвижников – гораздо выше, чем обычных людей. Как описывает святой наших дней Паисий Святогорец, искушения мирян – гнев, невоздержанность и даже какие-то грубые грехи, а к преуспевшему монаху уже могут прийти и сами лукавые духи, чтобы смутить, напугать его.

Так, вероятно, случилось и с архиепископом Иоанном. В одну из ночей, когда он молился один, вдруг услышал шум и плеск воды – как будто кто-то плескался в рукомойнике. Поняв, что это не человек, святой встал, подошел к рукомойнику и перекрестил его. Возмутителем спокойствия оказался бес, понадеявшийся сверхъестественным явлением напугать и смутить монаха.

– Кто ты и как вошел сюда? – спросил архиепископ.

– Я лукавый бес и пришел смутить тебя, думая, что ты, как человек, устрашишься и перестанешь молиться; но ты заключил меня в этом сосуде и мучаешь меня. Пусти меня, раб Божий! И я никогда больше не приду к тебе!

Согласно житию, святитель поставил условие: повелел нечистому отвезти его в Иерусалим, к храму Гроба Господня. И в ту же ночь там оказался. Угодник Божий повелел бесу стоять на месте, а сам пошел в храм Воскресения Христова. Подойдя, он стал молиться, и неожиданно запертые двери храма отворились перед ним, а у Гроба Господня зажглись свечи и лампады. Поклонившись святыне, исполнив свое желание, он вышел из храма: бес стоял на том же месте в виде оседланной лошади. Сев на него, Иоанн в ту же ночь вернулся в Новгород и оказался в своей келлии. Бес умолял святого оставить такой его позор в тайне и от просьб перешел к угрозам:

«Если ты расскажешь кому-либо, как ездил на мне, – сказал бес, – я сделаю так, что тебя осудят как блудника. »

– Если ты расскажешь кому-либо, как ты ездил на мне, то наведу на тебя такой поклеп, что все тебя осудят как блудника!

Но святитель осенил себя крестным знамением, и бес исчез.

И вот святой рассказал эту историю другим. Бес со всей злобой и коварством приступил к тому, чем и грозил: всеми силами старался оклеветать архиепископа.

Однажды народ решил дознаться правды. Всем миром отправились к келлии своего архипастыря. Нечистый обратился девицей и сделал вид, что убегает из келлии… Это вызвало страшное возмущение. Услышав крики и шум, архиепископ вышел и спросил, что случилось. И тут «чада» стали кричать, обличать своего архипастыря, схватили его, стали насмешничать над святителем. А что делать дальше? Решили поступить так:

– Отвезем его на реку, посадим на плот, чтобы он выплыл из города по реке Волхов.

Так и сделали. Плот с оклеветанным монахом поплыл. Да только, как рассказывает житие, не по течению, а против него – вверх по реке. Архиепископ уплывал из города – в прямом и переносном смысле.

– Прости нам, отец! – только и могли кричать люди, догоняя плот, рыдая, пытаясь вернуть святого, изгнанного ими.

И праведник простил своих духовных детей и возвратился в Новгород. Его слова, обращенные к искателям правды и тем, кто скор на обличение, так же свежи сегодня, как в XII веке:

– Чада, с осмотрительностью делайте всякое дело, чтобы не искусил вас диавол и добродетель ваша не была омрачена злым делом.

«Иго Христово должно быть легко»

Святитель преставился вскоре, примерно через год, после этих событий. Близость смерти он чувствовал и попросил постричь его в великую схиму. В этом последнем постриге ему было дано то же имя, что и в крещении – Иоанн.

За время своего служения святителю удалось построить семь храмов: Благовещения Пресвятой Богородицы; Богоявления Господня; во имя святого пророка Илии; преподобного Феодора, игумена Студийского; святых трех отроков: Анании, Азарии, Мисаила и святого пророка Даниила; святого праведного Лазаря четверодневного; святого чудотворца Николая Мирликийского.

После Иоанна осталось около 30 письменных поучений. Он в простой и живой форме наставлял священников, говоря о самых элементарных вещах:

«Я прошу вас, не привязывайтесь сильно к этому миру, но постоянно поучайте людей. Прежде всего, смотрите, чтобы они не предавались сильному пьянству. Ведь сами знаете, что через это больше всего гибнут люди не только простые, но даже и мы. Когда приходят к вам на покаяние ваши духовные дети, то спрашивайте их с кротостью. Не налагайте на кающихся тяжких епитимий. На сирот епитимий не налагайте. Пусть все каются, ведь иго Христово должно быть легко».

Наставлял и монахов:

«Инок должен быть всегда иноком, во всякое время и во всяком месте – и во сне, и в бодрствовании сохранять память смертную, и во плоти быть бесплотным. Не для всех монастырь служит врачеством сластолюбию, как и молчание – гневу, смерть – жадности к деньгам, гроб – хапанию… Жизнь иноческая и мирская несовместимы, как не запрягают вместе верблюда и коня… Будучи богами, берегитесь, как бы не истлеть подобно людям и не пасть с высоты подобно князю светоносному… От славы человеческой рождается высокоумие».

По смерти святителя его тело было погребено в храме Софии Премудрости Божией. А на Новгородский архиепископский престол люди избрали родного брата святителя, Григория.

Со временем архиепископ был забыт, но в XV веке в Софийском соборе была случайно разбита надгробная плита, и под ней обрели нетленными мощи. Никто не знал, чьи они, пока архиепископу Евфимию это не было открыто во сне.

Святитель Иоанн был прославлен на Соборе 1547 года. В 1919 году рака с мощами святого была вскрыта сотрудниками VIII отдела Народного Комиссариата Юстиции, занимавшегося «ликвидацией культа мертвых тел»… Но как Бог не пожелал оставить этого человека безвестным в XV веке, так и в наше время: сегодня святителя Иоанна Новгородского, с детства жаждавшего только одного – быть со Христом, помнят и прославляют в православном мире.

В Иерусалим налегке, или Полёт на бесе

Среди жизнеописаний христианских подвижников попадаются прелюбопытные истории. Например, в житии Иоанна Новгородского есть эпизод, как к нему пристал бес, Иоанн его подчинил своей воле и заставил отвезти за одну ночь в Иерусалим и обратно. После перенесённого позора бес ещё пытается отомстить, выставив Иоанна распутником. Неудачно, конечно, куда ему, бедному.

(Об этом, кстати, можно не только прочесть; в фильме « Монах и бес » Николая Досталя в вольном пересказе описываются те же события.)

Сюжет об укрощении беса скорее авантюрный, сказочный. И если оттуда убрать христианскую символику, то это станет ещё заметнее. Достаточно Иоанну-священнику обернуться Иваном-ворожеем (волшебником):

Иван-ворожей и бес

Жил в Новгороде известный на всю округу ворожей, звали его Иван. Однажды задержался он за своими занятиями до полуночи, вдруг слышит шум. Это бес спрятался в рукомойнике и плескался в воде. Ворожей догадался, в чём дело, подошёл к сосуду и наложил на него заклятие, связав беса в умывальнике. Как тот ни пытался выбраться, ничего у него не получалось. Изнемог бес, измучился под обжигающей силой заклятия, и завопил человеческим голосом: «О горе мне! Заклятие жжёт страшно, не могу больше терпеть, отпусти меня скорее, ворожей!»

Спросил Иван: «Кто ты, и как сюда попал?»

Отвечал незваный гость: «Я бес, хотел тебя напугать, люблю я это занятие; но ты запечатал меня в сосуде, и теперь я страдаю. И зачем я сюда явился. Горе мне! Пустил бы ты меня, никогда больше не приду к тебе».

Долго ещё так причитал бес.

Наконец Иван сказал: «За наглость твою бесстыжую повелеваю тебе сейчас же отнести меня в Иерусалим, обождать, пока я буду гулять по городу, и в ту же ночь вернуть обратно домой. Тогда я отпущу тебя».

Бес обещал исполнить желание Ивана, лишь бы только ворожей выпустил его из сосуда. Иван отпустил его со словами: «Превратись в коня и встань у моего дома».

Тёмным облаком вышел бес из сосуда и превратился в коня. Иван, выйдя из дому, сел на беса и в ту же ночь очутился в городе Иерусалиме. Запретив бесу сходить с места, обошёл он город, посмотрел, что хотел, и вернулся.

Конь-бес стоял там же, как прикованный. Сев на него, Иван в ту же ночь прибыл в Великий Новгород и очутился у себя дома. Уходя от ворожея, бес умолял его не говорить никому, как он ему служил, как был связан клятвой, как покорился он, словно пленник.

«Если же ты расскажешь кому-нибудь, - прибавил бес, - как ты ездил на мне, то начну я строить против тебя козни, сам не рад будешь».

Так грозился бес, а ворожей сделал волшебный знак, и тут же исчез от него бес, словно дым.

Разговаривал как-то Иван с согражданами, любил он поговорить с умными людьми, и сообщил между прочим то, что с ним было - о поездке в Иерусалим; но не назвал себя, а как будто о ком другом поведал.

«Я, - сказал он, - знаю человека, который в одну ночь из Новгорода добрался до Иерусалима, погулял там, и в ту же ночь вернулся в Великий Новгород. Путешествовал он на бесе, которого связал запретом, сделав его пленником своим».

Слушатели сильно удивились рассказу ворожея, а бес, скрежеща зубами, прошипел: «Рассказал ты тайну, так уж не серчай, наведу я такую мару, что осудят тебя сограждане, как блудника».

И с того времени бес, и правда, начал строить коварные козни, стараясь лишить Ивана доброго имени. Он показывал людям, которые во множестве приходили к Ивану за помощью, разные видения: то ожерелья, то туфли, то платья женские по жилищу раскиданы. Видя это, посетители и стали думать, не держит ли ворожей у себя дома блудницу. В смущении, толковали они друг с другом: «Негоже ворожею блудить, ой, негоже. Силы у него не будет, да и срам какой».

Когда однажды народ собрался и пошёл к дому ворожея, бес превратился в девицу, которая выбежала из дверей прямо у них на глазах. Видевшие это закричали и погнались было за девицей, чтобы схватить её, но бес, скрывшись за угол, стал невидим. Заслышав шум и гам, ворожей вышел из дому и спросил собравшихся: «Что случилось, друзья? О чём шумим?»

Они закричали на него, стали бранить и обвинять в блуде, схватили, принялись насмехаться над ним и, не зная, что делать дальше, толковали между собой: «Отвезём его к реке и посадим на плот, чтобы он уплыл из города прочь».

Посоветовавшись, они повели недоумевающего Ивана к большому мосту на реке Волхове и посадили ворожея на плот. Так сбылись слова лукавого беса, который, хвалясь, говорил: «Наведу я такую мару, что осудят тебя сограждане, как блудника».

Теперь, видя поругание ворожея, веселился бес, аж живот надрывал. Но рано он радовался, потому что когда посадили Ивана на плот, поплыл он не вниз по реке, а вверх, хотя у большого моста течение было очень сильное, и никто не тащил плот, он сам плыл против воды в селение, что находилось близ города. Видя такое чудо, люди ужаснулись; позабыв о злобе, они разрывали на себе одежду и с плачем говорили: «Неправое дело мы сотворили, зря осудили невинного человека!»

Идя по берегу, умоляли они ворожея, чтобы он простил их и вернулся домой.

«Не серчай, Иван, - кричали они, - глупо мы поступили, не поминай нашей злобы, не оставляй нас».

Всё начальство новгородское бежало за плотом и, кланяясь до земли, с рыданием умоляло ворожея вернуться.

Не доплывая немного до селения, Иван пристал к берегу и сошёл с плота. Народ, припадая к нему с плачем, всё просил прощения, и каждый хотел не только видеть его, но и прикоснуться хотя бы к краю одежды ворожея.

Иван простил их, вызвав всеобщую радость, и рассказал, как он побывал в Иерусалиме, как ездил на бесе, и как тот пытался напугать его.

Вернулся ворожей в Новгород, много помогал людям и поучал их: «Друзья мои, думайте, прежде чем делать, не мешайте добро со злом, и всё у вас будет хорошо».

В Иерусалим - на бесе

Случалось ли вам испытывать то странное чувство, когда узнаешь, что автор учебника, по которому ты учился в школе или вузе, не только что не умер сто лет назад и не престарелый патриарх даже, а так, средних лет дяденька, и ваш папа с ним знаком?

Вот приблизительно такое чувство охватило меня у саркофага с мощами особо почитаемого архиепископа Новгородского Иоанна в соборе св. Софии в Новгороде Великом.

Собор Св. Софии в Новгороде Великом. Фото автора Сама же Святая София столь грандиозна, что в одно фото ну никак не вместить. Поэтому помещаю фотографию макета. Фото автора. Собор Св. Софии в Новгороде Великом. Фото автораВедь я же на экзамене по древнерусской литературе на 1-ом курсе филфака отвечала про его дивный полет на бесе в Иерусалим ( "Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе" ), да про то, как плот с ним вверх по течению Волхова сам собою плыл!

Кадр из х\ф "Монах и бес", 2016 г. Реж. Н. Досталь Кадр из х\ф "Монах и бес", 2016 г. Реж. Н. ДостальВ общем, сказка, легенда, в 15 аж веке писанная о событиях 12 века! А тут вот вам - и гроб святителя Иоанна, и келья, в которой он беса в рукомойнике словил, и житие. Очень жалко, что внутри храма снимать нельзя было.

А сама история о святителе Иоанне, о том, как он с бесом ловко управлялся, получила свое развитие и в поэме Пушкина "Монах", и в повести Гоголя "Ночь перед Рождеством", и в совсем уж современном фильме "Монах и бес" (2016). Хорошая, кстати, комедия

Святыни Иерусалима

В христианском квартале Иерусалима расположены главные святыни христианства — Голгофа и Храм Гроба Господня. Паломникам предоставляется возможность пройти полный путь Иисуса Христа: от места, где он был осужден, до места его распятия. Для того, чтобы приблизить себя к библейским событиям, некоторые верующие приобретают специальные для паломничества кресты. Весь путь они проходят вместе с ними. Храм Гроба Господня делит между собой представителей разных церквей. Во избежание конфликтов ключи от храма уже несколько веков хранят две мусульманские семьи.

На склоне Елеонской горы расположена церковь Патер Ностер. По преданиям, как раз там Иисус научил апостолов молитве Отче Наш. Стены монастыря украшены керамическими плитами, на которых виден текст известной христианской молитвы на разных языках. К востоку простирается Масличная гора, а на ней сооружена мечеть вознесения Христа. Внутри храма находится отпечаток ноги Иисуса, где он в последний раз коснулся земли.

Стена Плача — одна из важнейших святынь иудаизмаНа юго-востоке старого города расположена большая площадь, а за ней одна из важнейших святынь иудаизма — Стена Плача. Данное сооружение — единственное, что осталось от Второго Храма, который был уничтожен римлянами. На этом месте оплакивали его гибель, отсюда зародилось и название. Однако многие иудеи предпочитают название Западная Стена. По традиции, в трещины стены вкладывают записки с просьбами, а поворачиваться к ней спиной запрещено. Во время ритуала верующие читают писания и целуют камни священной стены. Чтобы усилить концентрацию при молитве, они раскачиваются из стороны в сторону.

Ортодоксальных евреев можно узнать по шляпам и черным костюмам. В их традиции шляпа налагает определенные моральные обязанности и учит ответственности. Что касается женщин, то они всегда должны быть с покрытой головой и скромно одеты. Для них предназначена отдельная часть стены.

Гора Сион соединяет иудаизм, мусульманство и христианствоТерриторией, соединяющей иудаизм, мусульманство и христианство, является гора Сион. На ней находится гробница царя Давида, которому оказывают почтения все три религии. Кстати, именно туда шли иудеи, когда не было доступа к Стене Плача. Вдобавок на горе стоит церковь успения Богородицы. Именно там Дева Мария уснула перед тем, как вознестись на небо.

За старым городом простирается современный, в котором явно прослеживаются западные тенденции. И не мудрено, ведь местными архитекторами были взяты за основу крупные американские города. Тем не менее к старым зданиям относятся уважительно. Правда, иногда их разбирают и переносят на новое место.

Несмотря на западное влияние, новая часть города продолжает взывать к истории. Например, в начале 2008 года был открыт Струнный мост. Он напоминает об арфе царя Давида, о которой сказано в Библии. Помогает вспомнить древнюю историю Иерусалима и Храм Книги вместе с внушительным макетом города времен Второго Храма. Важное историческое влияние имеет Яд-ва-Шем — мемориальный комплекс, посвященный жертвам холокоста. В зале имен собраны воспоминания родных и погибших. Здесь записаны имена трех из шести миллионов евреев, погибших во времена войны.

Город не перестает прогрессировать, ускорять свой темп и обновляться. Но среди повседневной суеты всегда находится место и для религии.

Иерусалим – город трех религий

Иудеи, христиане и мусульмане считают Иерусалим безупречным гордом: от паломников там никогда нет отбоя.

Читайте также: