Военный союз с китаем аренда квжд

3 июня 1896 года в Москве был заключён русско-китайский договор, включавший в себя положения о создании оборонительного союза между Санкт-Петербургом и Пекином, а также о строительстве Китайско-Восточной железной дороги. По мнению специалистов, документ был выгоден обеим сторонам. Китай получал поддержку со стороны более мощной в военном плане державы, а Россия усиливала свои позиции в Дальневосточном регионе.

В феврале 1950 года Иосиф Сталин проявил невероятную щедрость, безвозмездно передав Китаю КВЖД со всей инфраструктурой. По одной из версий, Сталин сообщил об этом Мао, зайдя к нему в комнату с подносом в руках.

15 февраля 2020, 21:40Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © ТАСС

Четырнадцатого февраля 1950 года был заключён советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, согласно которому СССР безвозмездно передавал Китаю всё имущество КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога, построенная ещё во времена царской России), возвращал арендованный незамерзающий порт Дальний, предоставлял кредит на максимально выгодных условиях и присылал Китаю лучших специалистов для быстрого подъёма промышленности. Столь щедрые уступки были не в характере советского лидера. Иосиф Сталин, вероятно, пошёл на самые большие компромиссы за время своего правления, чтобы заключить этот договор. Но как можно объяснить столь необычную щедрость генсека?

Сентиментальность генсека

Существует версия, что столь щедрые дары Китаю Сталин преподнёс, руководствуясь сентиментальными соображениями. Дескать, стареющий генеральный секретарь видел в лидере китайских коммунистов своего преемника и потому всячески благоприятствовал ему в последние годы своей жизни. В популярной литературе можно встретить легенду о том, как Сталин принимал у себя Мао Цзэдуна как самого дорогого гостя.

В декабре 1949 года Мао приехал в Москву на переговоры, чтобы впервые встретиться со Сталиным. Однако на протяжении нескольких дней его держали в мягкой изоляции на одной из дач Сталина. Когда китайский гость начал возмущаться, события приняли неожиданный поворот. В один из дней у постели Мао с подносом в руках оказался Сталин, который лично исполнил роль официанта и принёс ему завтрак, тем самым проявив максимально возможную степень внимания. А затем на одном из банкетов подарил Мао свои часы и напутствовал его как своего преемника, которому он передаёт эстафету.

Таинственный палач вождя. Почему Сталин не доверял личному "инквизитору"

Правда, легенда эта не имеет реального подтверждения. Пребывание Мао в СССР задокументировано максимально подробно, сохранились все стенограммы бесед Мао со Сталиным, осталось множество воспоминаний переводчиков и работников служб протокола, которые не отходили от Мао ни на шаг. Но никто из них не упоминает о подобном внимании Сталина к гостю. И даже наоборот, между Мао и Сталиным были трения, а переговоры продолжались два месяца — невероятно долгий срок. Это свидетельствует о том, что они были непростыми.

Вдобавок Мао не очень нравился Сталину из-за его слишком гордого характера и тяги к независимости. Долгое время Москва вообще поддерживала принципиального противника Мао — лидера Гоминьдана Чан Кайши. А затем соперника Мао внутри Коммунистической партии Китая Ван Мина. Мао получил поддержку последним из всех крупных китайских лидеров, и сделано это было в соответствии с позицией "победителей не судят". Раз Мао победил всех и в партии, и в Китае, значит, ставку начали делать на него. При этом во время переговоров Сталин долгое время обращался к Мао как к "господину", а не как к "товарищу", как это было принято в отношениях между коммунистами. Это подчёркивало, что Мао пока не считают своим, и только после бурного протеста самого Мао его всё же начали называть товарищем. Однако марксистом его всё равно не считали. Молотов, которого Сталин отправлял изучить Мао, сделал вывод, что тот скорее является "китайским Пугачёвым", чем правоверным марксистом.

К тому же Сталин был весьма опытным и жёстким политиком и уж точно не стал бы руководствоваться соображениями сентиментальности. Тем более в таком деликатном деле.

Большая игра британцев

Китай традиционно был объектом борьбы великих держав за влияние. И эта борьба ещё больше обострилась после Второй мировой войны, когда мир начали делить уже победители.

Британцы были недовольны чрезмерным усилением влияния США в Азии после войны. Сразу после приезда Мао в СССР Британия демонстративно признала в качестве легитимного правительства Китая компартию, а не тайваньское правительство Чан Кайши, которое поддерживали США.

Фото © Alberto Pezzali / NurPhoto via Getty Images

В то время в американском руководстве боролись два подхода. Один предполагал поддерживать Чан Кайши до конца. Другой подразумевал признание Мао Цзэдуна и попытки включения его в свою сферу влияния.

Кто убил Сталина. Все версии таинственной смерти отца народов

Сталин, узнавший о решении британцев, начал настойчиво добиваться от Мао союзного договора, стараясь опередить американцев. Он опасался, что американцы передумают насчёт Мао, и даже согласился пойти на несвойственные ему большие уступки и компромиссы, чтобы заинтересовать его союзом и достичь договорённости как можно скорее.

После заключения договора КНР и СССР второй подход в США уже не мог победить, поскольку СССР хоть и на время, но оставил Китай в своей сфере влияния. Им уже ничего не оставалось, кроме как упрямо поддерживать крохотный Тайвань, тогда как континентальный Китай был для США закрыт на протяжении следующих двадцати лет.

Англичанам это было только на руку. В долгий союз СССР и Китая они не верили. Зато этот временный союз становился преградой дальнейшей экспансии США в регионе и даже имел определённый провокационный эффект. Поскольку он был открыто направлен против Японии и стоявших за ней США. В 1949 году Европа уже была на грани новой войны из-за Берлинского кризиса. Однако уловка с Китаем позволила перенести конфликт двух сверхдержав в Азию, где уже через полгода после подписания договора вспыхнула Корейская война.

Сталин перехитрил Мао

Согласно другой версии, необычайная уступчивость Сталина в переговорах с китайским лидером была частью крайне хитрой комбинации, призванной посадить Мао на крючок, но при этом убедить всех, в том числе и его самого, что Мао вышел победителем.

Китай на протяжении нескольких веков находился в сильной зависимости от иностранных держав, и это положение сильно уязвляло национальную гордость китайцев. Мао одолел всех конкурентов не столько как марксист-коммунист, сколько как националист. Одним из его излюбленных лозунгов было изречение "Китай выпрямился во весь рост". Это означало, что диктат иностранных держав и их вмешательство теперь в прошлом, новый Китай будет принципиально другим.

Мао надо было скормить наживку в виде ряда демонстративных уступок, пожертвовать малым, чтобы в перспективе получить большее. Этим малым оказались КВЖД и порт Дальний.

КВЖД, доставшаяся СССР в наследство от Российской империи, в 20-е годы управлялась скорее номинально и была постоянным источником конфликтов. Поэтому в 1934 году по решению Сталина она была продана Маньчжоу-Го (де-факто Японии). Однако после окончания Второй мировой и разгрома Японии дорога вновь отошла в управление к СССР вместе с незамерзающим портом Дальний (Далянь).

Дорога и порт имели ценность на случай военного конфликта в Маньчжурии. Но после установления в Китае коммунистической власти и разгрома Японии вероятность такого конфликта существенно снижалась. А в случае, если бы он всё же произошёл, Китай предоставил бы доступ к дороге по условиям военного союза. Вдобавок СССР получил от Японии Курилы (и, соответственно, Курильские проливы, обеспечивавшие выход в океан), благодаря чему отпала острая надобность в дополнительном тихоокеанском порту.

Китайская станция Маньчжоули вблизи российско-китайской границы. Фото © ТАСС

Таким образом, и дорога, и порт были той уступкой, на которую в Кремле пошли, чтобы вынудить Мао к уступкам в другой сфере. Прежде всего в Синьцзяне и на Хайнане. Синьцзян, граничивший с СССР, считался главным "сухопутным портом" Китая. В случае потери морских портов на побережье именно он был бы для Китая "окном на Запад".

В 20–30-е годы влияние СССР в регионе было огромным. При этом оно сохранилось и после подписания договора, поскольку СССР настоял на создании совместных советско-китайских предприятий. Этот регион был не только стратегически важен, но и располагал ценными ресурсами (типа нефти и вольфрама).

Кроме того, СССР предоставил в кредит технику и средства для создания каучуковой плантации на Хайнане. Каучук в СССР не производился, и в отношении этого ценнейшего сырья он оказывался зависим от иностранных (зачастую капиталистических) держав.

Таким образом, в обмен на уступку уже проданной дороги СССР получал пусть и временную, но безопасность на особенно уязвимых южных границах. Огромный рынок для сбыта товаров и технологий (кредиты выдавались Китаю под приобретение советской техники и товаров). Через создание совместных предприятий СССР получал доступ к редкому сырью, которое отсутствовало в стране. Фактически Китай оказывался накрепко привязан к СССР, став его главным торговым партнёром. Наиболее ценные в экспортном отношении товары уходили именно в СССР, причём сами китайцы были убеждены в том, что курс рубля к юаню был искусственно занижен и сырьё доставалось СССР дешевле.

Мао перехитрил Сталина

Фото © Imago / TASS

Впрочем, согласно другой версии, уже Мао перехитрил Сталина. Китайский лидер прекрасно понимал, что условия договора свяжут Китай и СССР гораздо сильнее, чем ему этого хотелось бы. По этой причине он даже отказался лично подписывать договор непосредственно со Сталиным. В итоге подписями его скрепили лишь министры иностранных дел обеих стран.

Но вместе с тем Мао осознавал, что это временная ситуация. Мао было за 50, а Сталину уже за 70 лет. Он также понимал, что после Сталина не останется сколько-нибудь серьёзной политической фигуры, все его потенциальные преемники были лишь исполнительными бюрократами. Мао автоматически превращался в фигуру номер один в мировом коммунистическом движении после смерти Сталина и уже по-другому мог разговаривать с Москвой.

Но разорённому десятилетиями войн и нестабильности Китаю требовалась поддержка здесь и сейчас. И он решил на время поступиться своей гордостью, чтобы с помощью советских кредитов и специалистов Китай "выпрямился во весь рост". А затем, уже после смерти Сталина, с Москвой можно было порвать под надуманным предлогом.

Московский договор

3 июня 1896 года русско-китайский договор был официально заключён. Его подписание состоялось в Москве, поэтому историки часто называют его Московским договором. Свои подписи под документом с российской стороны поставили министр финансов Сергей Витте и министр иностранных дел Алексей Лобанов-Ростовский, а с китайской — Ли Хунчжан как государственный секретарь и чрезвычайный и полномочный посол Цинской империи.

Также по теме

Согласно документу, обе стороны договорились поддерживать друг друга «всеми сухопутными и морскими силами» в случае нападения Японии на одну из них. Китай пообещал в случае начала военных действий открыть для России все свои порты. Кроме того, «чтобы облегчить русским сухопутным войскам доступ в угрожаемые пункты и обеспечить их съестными припасами», правительство империи Цин согласилось на строительство через Амурскую и Гиринскую провинции Китая российской железной дороги в направлении Владивостока. В мирное время Россия получала право на сквозной транзит войск через территорию Китая. А в случае войны железная дорога могла использоваться Российской империей в военных целях без каких-либо ограничений.

По словам историков, русско-китайский договор 1896 года позволил Пекину завершить эпоху неравноправных международных актов, подписанных между Китаем и западными державами во второй половине XIX столетия.

«По итогам Опиумных войн с Великобританией и Францией Китай был превращён в полузависимое государство. Контроль над страной в значительной мере перешёл к иностранцам. Московский же договор с Россией частично восстанавливал самостоятельность Китая», — заявил в беседе с RT врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Как отметил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, новый договор с Китаем позволял России более активно защищать свои интересы на Дальнем Востоке.

«Россия была заинтересована в продвижении к Тихому океану. Она имела серьёзные экономические интересы в регионе и поэтому хотела видеть в Китае надёжного партнёра. Договор стал большим шагом в данном направлении», — подчеркнул эксперт.

В рамках реализации положений Московского договора в августе 1896 года был подписан контракт на постройку и эксплуатацию Китайско-Восточной железной дороги. Управлять магистралью должно было специально учреждённое «Общество Китайско-Восточной железной дороги». Китайское правительство получало право выкупить магистраль через 36 лет после запуска движения поездов. В свою очередь, власти Цинской империи бесплатно передавали «Обществу КВЖД» земли, необходимые для строительства, эксплуатации и охраны дороги. Предприятие было освобождено не только от контроля со стороны китайского правительства, но также от ряда местных налогов и пошлин.

Состав управления КВЖД утверждался министром финансов России. Для обеспечения безопасности магистрали была создана специальная Охранная стража, преобразованная в дальнейшем в пограничную стражу Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи.

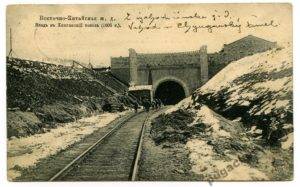

Основные работы по строительству КВЖД производились в 1897—1903 годах. Общая протяжённость железной дороги составила 2450 км. Было построено 92 станции и проложено девять тоннелей.

Как рассказал Виталий Захаров, помимо строительства КВЖД, Россия, развивая достигнутые в Москве соглашения, подписала в 1898 году конвенцию по аренде у Китая Порт-Артура и Дальнего, получив их в полное и исключительное пользование на 25 лет.

«В результате реализации положений Московского договора влияние России на Дальнем Востоке резко усилилось. Однако это, в свою очередь, привело к росту напряжённости в отношениях с Японией, следствием чего стала Русско-японская война», — отметил эксперт.

По словам Алексея Маслова, договор 1896 года и строительство КВЖД были выгодны обеим сторонам.

«КВЖД создала позиции для укрепления России в регионе, предоставила ей военный доступ в Маньчжурию. Россия усилила защиту дальних рубежей. С другой стороны, она принесла пользу Китаю — оживилась торговля, возникли новые населённые пункты, учебные заведения, которые существуют до сих пор, была создана промышленная база. Если бы не неудачная для нас Русско-японская война, после которой действие договора было приостановлено, обе стороны и дальше могли бы пользоваться его выгодами», — резюмировал Маслов.

Тайна генсека. Что заставило Сталина подарить КВЖД Китаю

Конфликт на КВЖД: конец концессии

Сама КВЖД замышлялась как масштабный проект, формирующий инфраструктуру и положивший начало интернационализации отечественного бизнеса через экспорт капитала. Строительство и эксплуатация Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) стали одним из самых поучительных примеров Государственно-частного партнёрства на международном уровне.

Концессия КВЖД задумывалась на 80 лет, чтобы не только напрямую связать Читу с Владивостоком, но и помочь русской экспансии в Северо-Восточном Китае. Войны и революции заметно снизили её эффективность, что привело к продаже КВЖД государству Манчжоу-Го всего через 32 года после начала эксплуатации. Но уже в августе 1945-го дорога вполне окупила себя, обеспечив бесперебойное снабжение Красной Армии, громившей самураев в Манчжурии.

Строительство КВЖД неразрывно связано с историей сооружения Транссибирской магистрали, которую начали строить в 1891 году. Спустя три года оказалось, что экономически целесообразно спрямить дальневосточный участок дороги, проложив трассу через Маньчжурию. Главный вдохновитель проекта С.Ю. Витте расценивал его как трамплин для российской экспансии в Китае, который в противостоянии с Японией благоприятно воспринимал укрепление отношений с Россией. В конце 1895 года по инициативе С.Ю. Витте был организован Русско-Китайский банк. Китай дал согласие на проведение железной дороги через Маньчжурию к Владивостоку (причем название КВЖД дали именно китайцы), а Россия получила вожделенную концессию. Но ряд зарубежных исследователей считает, что Китай, для которого Маньчжурия была периферией, рассчитывал сам обосноваться там, опираясь на русские инвестиции в инфраструктуру.

В мае 1896 года в Москве был заключен секретный договор о российско-китайском военном союзе и постройке КВЖД (документ был полностью опубликован лишь в 20-е годы). Согласно этому договору права на строительство и использование КВЖД получало не непосредственно царское правительство, а Русско-Китайский банк. Этот банк находился под жёстким российским государственным контролем, имел капитал в 6 миллионов золотых рублей, причём 5/8 из этих средств поступило от четырёх французских банков. Расходы на строительство дороги были почти на два порядка больше капитала банка, и значительная часть финансирования привлекалась через выпуск ценных бумаг. Первая эмиссия облигаций объемом 15 миллионов рублей в 1897 году распространялась самим Русско-Китайским банком, последующие эмиссии – российским правительством.

В конце лета 1896 года в Берлине был подписан контракт на постройку и эксплуатацию КВЖД (опубликован лишь в 1916 г.). Контракт предусматривал создание Русско-Китайским банком специального акционерного Общества Китайско-Восточной железной дороги. Капитал Общества составлял пять миллионов золотых рублей (пять тысяч акций по цене тысяча рублей). Председатель правления Общества КВЖД назначался правительством Китая, а содержание получал от Общества. Управляющий дороги назначался правительством России. С финансовой точки зрения именно российское правительство взяло на себя обязательства гарантировать Обществу КВЖД покрытие всех расходов на эксплуатацию магистрали и обслуживание платежей по облигациям. Государственные земли, необходимые для постройки, эксплуатации и охраны магистрали передавались Обществу КВЖД бесплатно, а частные земли им выкупались.

Общество КВЖД получало ряд существенных таможенных и налоговых льгот. После завершения строительства Общество КВЖД предоставило выгодную ссуду китайскому правительству. При этом правительство Китая имело право выкупить КВЖД досрочно через 36 лет после её открытия, но на условиях полного возмещения всех затрат на строительство, а также погашения всех долгов Общества КВЖД с процентами. В противном случае Китай получал дорогу безвозмездно в конце срока действия концессии (то есть, с учетом состоявшегося запуска дороги – 1 июля 1983 года).

Строительство дороги началось сразу с двух сторон – из Владивостока и Читы. В 1898 году Россия получила от Китая право распространить условия концессии также на строительство южной ветки КВЖД, выходящей на Порт-Артур, взятый в аренду вместе с площадкой под строительства порта Дальний на 25 лет. После поражения в Русско-японской войне 1904-1905 гг. этот участок отошёл к японцам под названием Южно-Маньчжурской железной дороги.

Изыскательские работы на трассе будущей железной дороги были проведены в рекордные сроки, и уже в 1898 году строители приступили к земляным работам (на южном участке – в 1899 г.). В это же время закладывается город Харбин, ставший позднее экономическим центром всего Северо-Восточного Китая. С 1898 года усилиями Общества КВЖД строится также коммерческий порт Дальний (в настоящее время – город Далянь). При этом на его строительство за семь лет было потрачено 30 миллионов золотых рублей.

К лету 1900 года на КВЖД, включая южную ветку, было уложено около 1,4 тысяч км путей (57%), на отдельных участках началось движение. Однако в Китае вспыхнуло Ихэтуаньское (Боксерское) восстание, и 23 июня 1900 года КВЖД была впервые атакована. В итоге значительная часть железнодорожного полотна, инфраструктурных объектов и станционных построек были разрушены. После восстания нетронутыми оставались лишь 430 км путей, а убытки составили 71 миллион рублей, но позднее китайское правительство возместило их Обществу КВЖД. Восстанавливали и достраивали железную дорогу в ускоренном режиме, и в июне 1903 года она была готова — было построено 92 станции и 9 туннелей, хотя, как это обычно бывает в России, некоторые доделки велись уже в ходе работы магистрали, включая период русско-японской войны. Но и тогда для оперативной переброски войск было уложено 146 новых разъездов (525 км путей).

Позиции Японии укрепились и неопределённый статус КВЖД дал о себе знать, как только испортились отношения России с Китаем. Уже в 1906 году китайцы поставили под сомнение условия концессии, формально подписанной с частным Русско-Китайским банком. Российским дипломатам надо было отстоять все условия концессии на КВЖД, так как она была единственным законным основанием для пребывания российских войск в Маньчжурии. Вместе с тем отказ от статуса казённого предприятия обеспечивал более благосклонное отношение китайцев к российскому присутствию в зоне КВЖД.

В преддверии бури

Русско-японская война не дала возможности КВЖД сконцентрироваться на коммерческих перевозках. Даже после её окончания магистраль обслуживала военные нужды. Лишь с 1907 года на КВЖД возобновилась регулярная работа по перевозке частных грузов и пассажиров.

В 1905 году южная ветка КВЖД и выход к Желтому морю были потеряны. Планы активного использования Транссиба для транзита грузов из Европы в Азию оказались под угрозой. Доставка грузов по железной дороге из Владивостока в Гамбург или Ливерпуль была в несколько раз дороже, чем транспортировка по морю. В итоге больше ¾ перевозок по КВЖД в мирные 1907-1913 гг. были связаны не с транзитом (чая и др.), а внутренними перевозками и вывозом леса, угля и хлебных грузов. Ускоренное строительство Амурской железной дороги – участка Транссиба по территории России, тоже не способствовало процветанию КВЖД.

Короткий период мирной жизни КВЖД не имел большого экономического эффекта, хотя перевозки росли довольно быстро. С началом Мировой войны магистраль вновь переключилась на военные грузы. Общий грузооборот в 1914 году немного сократился – до 1,1 миллиона тонн. Некоторое экономическое оживление в Обществе КВЖД вызвала передача ему в управление расположенной на территории России Уссурийской железной дороги, что, естественно, вызвало споры в Государственной Думе, поскольку в руки формально частной зарубежной дороги передали казённое предприятие.

Развитие экономического потенциала Северо-Восточного Китая повысило спрос на услуги КВЖД, а, следовательно, и её доходы. Уже к 1910 году дорога не имела дефицита по эксплуатации, а в 1915-1917 гг. КВЖД даже не требовались доплаты на функционирование от российского правительства. Финансовые проблемы Общества КВЖД были обусловлены не столько деятельностью самой дороги, сколько участием в финансировании различных проектов по освоению Маньчжурии. Как это принято, увы, в России, не обходилось и без неэффективного, нецелевого использования средств. Кроме того, в фактическом управлении КВЖД особую роль до революции 1917 года всегда играла российская военная администрация.

Анализ экономической роли КВЖД нельзя ограничивать лишь оценкой деятельности самой магистрали (протяженность основной ветки составляла 1726 км плюс подъездные пути и лесовозные ветки), которая действительно большинство лет была убыточной. Ведь даже Общество КВЖД не ограничивалось железной дорогой: ему принадлежали мастерские в Харбине, пароходная флотилия, электростанции, Чжалайнорские угольные копи. Общество получило право на изыскания и разработку угольных месторождений на расстоянии примерно 17,3 км (30 ли) по обе стороны железнодорожного полотна, но землю под добычу угля необходимо было покупать или арендовать. Что касается пароходства, то до русско-японской войны Общество КВЖД занималось морскими перевозками с помощью 20 пароходов, а после потери Дальнего владело лишь речной флотилией на Сунгари.

Зато, благодаря КВЖД в Северо-Восточном Китае резко активизировалась российская торговля, а русские предприниматели осуществили ряд инвестиционных проектов. Кроме того, в Харбине быстро развивалась, как сейчас бы сказали, социальная инфраструктура. В целом к 1914 году российские частные вложения в регионе достигли почти 91 миллиона рублей, но это составляло лишь 15% российских прямых инвестиций в Маньчжурии – остальное приходилось на саму КВЖД.

Продать по-советски

Гражданская война и интервенция не обошли стороной КВЖД, и её грузооборот в 1918 году сократился по сравнению с 1917 годом в 170 раз! Под предлогом борьбы против коммунистического влияния 27 декабря 1917 года правительство Китая запретило вывоз в Россию продовольствия, включая чай, а в январе 1918 года вообще закрыло границу. Вместе с тем белая эмиграция дала новый существенный импульс для экономического развития Харбина и зоны вокруг магистрали.

Когда в 1924 году Советский Союз и Китай установили дипломатические отношения, СССР отказался от ряда «специальных прав и привилегий в Манчжурии. Это привело к ликвидации российский концессий в Харбине и ряде других китайских городов, однако, КВЖД осталась под управлением и обслуживанием советской стороны. В 1925-1927 гг. советско-китайская торговля ожила, и, как следствие, стали расти объёмы грузоперевозок по КВЖД.

Правда, затем началось новое обострение отношений двух стран, причём роль провокаторов пришлось сыграть отрядам, сформированным из бывших белогвардейцев, осевших в Харбине. В июле 1929 года при их поддержке китайцы предприняли попытку отчуждения дороги.

Налет на правление КВЖД в Харбине и её учреждения по всей линии дороги до станции Пограничная сопровождался арестом советских служащих и разрывом дипломатических отношений. При этом власти Мукдена и Нанкина отказывались от мирного урегулирования вопроса, что привело в августе к разрыву дипотношений между СССР и гоминьдановским Китаем. Мукденские войска и русские белогвардейцы начали военные действия против советских войск на Амуре и в Забайкалье, но части Особой Дальневосточной армии, вступив на территорию Дунбэя, неожиданно быстро разгромили их.

Итог конфликту был подведён 22 декабря 1929 г. в Хабаровске – китайцы вынуждены были подписать протокол о восстановлении статус-кво КВЖД. Власти Китая даже обязались разоружить белогвардейцев, выслав из Дунбэя их командиров. СССР в ответ тут же вывел войска с северо-востока Китая. Эти события и получили в исторической литературе название «Конфликт на КВЖД».

Но уже в 1931 году Япония начала захват Маньчжурии и стало ясно, что судьба советского участия в концессии КВЖД предрешена. После многомесячных переговоров, начавшихся в июне 1933 года и сопровождавшихся жёсткой торговлей по цене, когда было несколько серий встречных предложений, СССР и марионеточное государство Манчжоу-Го договорились о продаже КВЖД за 140 миллионов иен. Две трети суммы СССР соглашался получить японскими товарами в течение двух лет, ещё часть – наличными по заключении соглашения, а что-то – даже казначейскими обязательствами Манчжоу-Го, гарантированными японским правительством (с годовой доходностью 4%).

В августе 1945 года, после разгрома Квантунской армии в Манчжурии, КВЖД вновь вернулась под советский контроль. Уже 14 августа было подписано советско-китайское соглашение о Китайской Чанчуньской железной дороге (так была названа КВЖД и вернувшаяся в ее подчинение южная ветка до Порт-Артура). Этот документ учреждал совместное общество на паритетных началах для эксплуатации дороги исключительно в коммерческих целях с последующей передачей Китаю всей дороги безвозмездно в 1975 году. Но на пике дружбы Сталина с Мао Цзэдуном дорога была окончательно передана КНР намного раньше — в начале 1950-х годов.

Предпосылки к заключению договора

Как отмечают историки, непосредственные предпосылки для подписания Московского договора создала экспансионистская политика Японии, а также активность западных держав в Дальневосточном регионе. Официальный Токио навязал Пекину ряд неравноправных договоров, а затем одержал победу в войне 1894—1895 годов. Согласно условиям заключённого по итогам войны Симоносекского договора, империя Цин отказалась от сюзеренитета над Кореей, а также согласилась передать Японии остров Тайвань, архипелаг Пэнхуледао и Ляодунский полуостров. Кроме того, Китай должен был выплатить Японии крупную контрибуцию и открыть для её судов свои торговые порты.

«Договор с Японией был унизительным для Китая. В то же самое время такое резкое изменение геополитической ситуации было невыгодно ряду других государств, в частности России», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Также по теме

По его словам, Россию сильно встревожила перспектива перехода под контроль Японии Ляодунского полуострова. Санкт-Петербург видел в этом угрозу создания антироссийского плацдарма — как самой Японией, так и союзной с ней Великобританией. Более того, российские власти хотели договориться с Китаем об аренде незамерзающего порта в этом регионе. В итоге Санкт-Петербург, заручившись поддержкой Парижа и Берлина, путём дипломатического давления вынудил Японию отказаться от прав на Ляодунский полуостров. Кроме того, Россия и Франция предоставили империи Цин кредит для уплаты предусмотренной Симоносекским договором контрибуции.

Ещё во время Китайско-японской войны в Санкт-Петербурге началось обсуждение перспективы заключения с Цинской империей договора о совместной защите от дальнейшей экспансии со стороны Японии и о строительстве на территории Китая железной дороги, ведущей по кратчайшему пути на российский Дальний Восток. В 1895 году Китай посетила группа российских инженеров, изучавших возможные пути прокладки железнодорожной магистрали.

«Думаю, что теперь именно время на переговоры с Китаем для получения концессии на постройку через Маньчжурию железной дороги из Забайкалья прямо во Владивосток», — написал 15 ноября 1895 года Николай II на секретной телеграмме, полученной из посольства России в Китае и посвящённой заключению франко-китайской железнодорожной конвенции.

Китайские власти сначала сомневались в целесообразности передачи России всех прав на строительство проходящей по территории империи Цин железной дороги. Весной 1896 года из Китая в Россию на коронацию Николая II выехала делегация во главе с влиятельным чиновником Ли Хунчжаном. Китайские власти поручили ему договориться о строительстве железной дороги силами самой Цинской империи, но с привлечением российских инвестиций и специалистов. В переговоры с ним в Санкт-Петербурге вступил министр финансов России Сергей Витте. Кроме того, встречу с Ли Хунчжаном провёл император Николай II. После неё китайский чиновник склонился к тому, чтобы принять условия, предложенные российской стороной, и по телеграфу получил согласие из Пекина на подписание договора.

Дорога в Русский Китай

120 лет назад началось строительство Китайско-Восточной железной дороги — КВЖД. Вокруг неё сформировалось удивительное квазигосударство, по следам которого мне довелось пройти этим летом.

Транссибирская гонка

1 июля 1903 года понимающие люди России могли перевести дух: движение по Транссибу открыто! И сразу, под предлогом проверки пропускной способности, началась переброска войск на Дальний Восток. (Один армейский корпус, 30 000 человек, с вооружением загружал дорогу на месяц.) До этого все разговоры, полунасмешливые салюты Вильгельма «адмиралу восточных морей (Николаю)», всё держалось на честном слове: при нападении Владивосток, Порт-Артур оказались бы на положении Севастополя полувековой давности (Крымской войны): годовой «марш-бросок» подкреплений с «боеприпасами» — теми, что в ранцах да карманах.

Однако на Транссибе в 1903 году оставались два «узких места».

В книге «Другие берега» Владимир Набоков вспоминал: «Открытки с паровозом, идущим по льду, воспринимались в Европе как картинки-фэнтези… О Русско-японской войне сказано много горьких слов, но… железнодорожники и байкальский лёд тогда не подвели».

2) В Читинской области, у города Сретенск, Транссиб раздваивался: будущий Приамурский участок, гигантской дугой огибая Маньчжурию, шёл до Владивостока по горам в вечной мерзлоте и требовал постройки самого большого в России моста — через Амур у Хабаровска. Его закончили только в 1916 году.

Другая ветка, прямой стрелой, хордой через Маньчжурию — на 514 вёрст короче, проходившая кроме Большого Хингана по степям, была готова уже в 1901 году.

Недооценённый подвиг, ирония истории — эта «времянка» почти на полвека пережила саму Российскую империю.

Не опровергая столетние пересуды, напомню: что случилось за 40 лет до переговоров с Ли Хунчжаном? Посмотрите карты, которыми порой стращают нашего обывателя: Приамурье и Приморье закрашены жёлтым китайским цветом, «Китай-де уже обозначает своими». Недавно на одной конференции, отвечая профессиональному «запугивателю», давнему борцу против российско-китайского сближения Фёдору Шелову-Коведяеву (экс-замминистра иностранных дел у Андрея Козырева), я показал карту того же периода с «российско-закрашенными» Польшей, Финляндией. Просто учебник истории! Приамурье и Приморье действительно были китайскими, пока Айгунским договором 1858 года и Пекинским 1860-го он не передал их России.

Вот он — действительный «мировой рекорд дипотношений»: столь огромные территории переданы без войны, вообще вне какого-либо конфликта. Тоже взятка? Николая Муравьёва-Амурского? Уже самому Богдыхану?

Причина: Англия и Франция, эдакие «НАТО XIX века», ведут «опиумные войны», громят Китай, врываясь в Янцзы, Хуанхэ, захватывая столицы. Проводят в современных натовских терминах операцию «Чай в обмен на опиум». «Сажают на опиум» целую нацию, вывозя чай, шёлк, фарфор (многие сокровища их музеев — того происхождения). Потому Богдыхан и рад явлению России (до этого наш выход к Тихому океану держался на единственной вьючной тропе Якутск — Охотск, 1261 км, через хребет Джугджур, по которой не перетащить и пушки). И расчёты конфуцианских мудрецов оправдались. Россия, даже проиграв Русско-японскую, даже учинив у себя Гражданскую, остаётся на Дальнем Востоке, успевая прийти на помощь…

Так что феномен КВЖД нельзя вырвать из истории, к которой и возвращаемся.

Обратный отсчёт

Октябрь 1901 года. Николай II говорит принцу Генриху Прусскому: «Я не хочу брать себе Корею, но не могу допустить, чтобы японцы там прочно обосновались. Это casus belli. Столкновение неизбежно; надеюсь, что оно произойдёт не ранее, чем через четыре года — тогда у нас будет преобладание на море. Это наш основной интерес. Сибирская железная дорога будет закончена через 5–6 лет».

Вот главное уравнение, определившее судьбу империи. Отложите на оси времени от точки «октябрь 1901-го» даты:

— октябрь 1905-го (начало Японской войны по расчётам Николая II),

— октябрь 1906-го (готовность Транссиба по его расчётам).

Вышло: Витте пустил дорогу («со спрямлением» КВЖД) на 32 месяца раньше… Но и войну «безобразовская клика», Вячеслав Плеве («нужна маленькая победоносная…»), Николай спровоцировали на 21 месяц раньше планируемого «преобладания на море».

— 12 августа 1903 года, увы, полузабытая точка: Япония представила России новый проект договора с «признанием их интересов в Корее и интересов России в Маньчжурии»: смягчение грозной до этого позиции Японии, через месяц после пуска Транссиба! Японцы учли: Россия из «класса беспозвоночных» (если уж сравнивали Транссиб с позвоночником) перешла в следующий класс. Причём то было начальное, первое слово японцев: КВЖД они уже «проглотили», а по Корее заложены «люфты», уступки на предполагаемых переговорах.

Из царских «расчётов» сбылось лишь: Корея действительно стала casus belli.

Запущенная туда безобразовская команда коррупционеров не содеяла ничего, но, разворовывая государственные и личные царские деньги «чисто для прикрытия», подняла такой шум, что действительно напугала Японию.

«Желтороссия»

А КВЖД дала жизнь целой новой стране. Витте на портсмутских переговорах отстоял её даже и после проигранной войны. С получением Россией в 1898 году Квантунского полуострова КВЖД приросла веткой Харбин — Далянь. Именно Обществу КВЖД было поручено устройство морского пароходства (!) на Тихом океане, основание в Даляньской бухте коммерческого порта Дальний, управление им (ещё пример перехода от ж.д. к квазигосударству). КВЖД имела свой флаг, свою полицию (особый Заамурский округ пограничной стражи), суд, почту, флотилию в 20 пароходов, телеграф, школы, больницы, библиотеки, угольные и лесные концессии. Земля вдоль дороги принадлежала КВЖД, у которой и брали в аренду.

Русские путейцы справились с таким набором задач, смогли стать «государством» ещё и благодаря взлёту образовательного уровня. Специально в виду начавшегося строительства Транссиба КВЖД в 1896 году в Москве открылось знаменитое Императорское московское инженерное училище (впоследствии МИИТ).

В «Восстании боксёров» (1900 год) из 1300 вёрст путей уцелело 400. Однако дорогу быстро восстановили. Линия Харбин — Дальний — Порт-Артур с ветвью на Инкоу составила 957 вёрст. Экспресс из Дальнего до Москвы (8288 вёрст) доходил за 13 дней, пассажирский — 16,5 суток. Самый дорогой билет 1-го класса в экспрессе стоил 272 рубля, 3-го класса в пассажирском — 64 рубля. Прибывшие экспрессом в Дальний в тот же день могли пересесть на пароходы-экспрессы (принадлежащие КВЖД) до Шанхая, Нагасаки. В 1903 году КВЖД перевезла 2 014 000 пассажиров, валовой доход составил 15 921 000 рублей.

Понять значение Транссиба, КВЖД поможет пример, приводимый Владиславой Абрамовой. Менеджер и дизайнер крупной мебельной фирмы во Владивостоке, она собирает выразительные биографии первых жителей Приморья. Фридольф Гек и Отто Линдгольм приехали из Российской Финляндии. Единственные российские китобои на сотни американских, британских, французских… Потом они заводили первые пристани, лесопилки, мельницы, конезаводы, фермы… И, когда по делам Линдгольму нужно было в Петербург, он срочности ради (!) шёл пароходом через Тихий океан до Сан-Франциско, потом по железной дороге пересекал США, в Нью-Йорке — на другой пароход до Петербурга. Посмотрите на глобус — убийственный пример! Три четверти мировой «кругосветки» проходились быстрее, чем четверть через Сибирь.

Новую страну вдоль дороги тогдашние газеты называли «Желтороссией» — иронически по созвучию с Новороссией. Хотя большая историческая ирония: та «Желтороссия» пережила и саму царскую Россию.

Харбин в 1920-х — самый большой НЕсоветский русский город. 26 православных храмов. 200 000 белоэмигрантов принял Харбин. По данным советского консула в Харбине, в 1927 году «советская колония» в Маньчжурии насчитывала 25 000 человек, к 1931 году — 150 000 человек. То был не «демографический бум»: по новому соглашению на КВЖД могли работать лишь советские или китайские граждане. Нам трудно представить их муки выбора: оставаться апатридами, принимать китайское гражданство? Советское? Восстанавливая связь с Родиной, стать врагами соседей — «белых»? Китайская сторона разрывалась бессчётными мятежными генералами, губернаторами… Якобы для борьбы с ними японцы создали марионеточную Маньчжоу-го.

КВЖД в 1935 году вынуждено продали японцам за 140 млн иен, но в 1945-м она вернулась и вновь находилась в советско-китайском управлении до 1952 года, когда по Договору о дружбе была безвозмездно передана вместе с Порт-Артуром, Дальним Китаю…

Только в китайскую «культурную революцию» 1960-х исчезли последние «русские харбинцы», следы русской эпохи остались, кажется, лишь в архитектуре…

Читайте также: