Прогулки по венеции с иосифом бродским

В издательстве Corpus скоро выйдет книга «Прогулки с Бродским и так далее». В 1993 году ее автор, режиссер Елена Якович, вместе с Алексеем Шишовым снимала в Венеции документальный фильм про поэта. Книга — это воспоминания о тех днях, а также полная версия текстов Бродского из фильма и сделанных тогда диктофонных записей, вероятно, последних неопубликованных текстов поэта.

Почему нобелевский лауреат называет воду водичкой, что различает его родной Петербург и Венецию и как Бродский придумал название «Набережная неисцелимых» — «Бумага» публикует отрывок из новой книги.

Мелкий дождь смешался с туманом. Ветер задувал микрофон. В сумке лежал апрельский номер журнала «Октябрь» за 1992 год с формуляром литгазетовской библиотеки — первая публикация на русском «Набережной неисцелимых». Бродский вел нас туда. Хотя набережную переименовали: венецианцы не хотят больше помнить о чуме, пожиравшей их город. И таблички с таким названием там нет. Но она как-то сохранилась в одном из прилегающих переулков. Fondamenta degli incurabili.

Мы стояли под этой табличкой, колокольный звон едва доносился с другого берега, с острова Джудекка, тонул в лагуне. «Я вот жил на том берегу, по-моему, в четырех местах, — говорил Бродский. — Замечательно здесь. То, что нужно для творчества… Там Реденторе — церковь Спасителя. Вечером они ужасно красиво освещены все. И это не просто вымысел мой кошачий. А вот святой Егорий побеждает непонятно кого. „Копье в горниле аллегорий“. Да, да. Это „Литовский дивертисмент“»…

Рейн (поэт Евгений Рейн, друг Бродского — прим. «Бумаги») заметил, что в «Литовском дивертисменте» очень любит одно его стихотворение — то, где про ушную раковину Бога.

И. Бродский. Да, это из «Доминиканского собора»:

В ушную раковину Бога,

закрытую для шума дня,

шепни всего четыре слога:

— Прости меня.

Угу. Там было за что просить, я думаю, в те годы… Звук замечательный, эти колокола.

Несколько раз в этой жизни я нарывался на такие места, где названия были — просто имена романа. Я помню, в Таллине, в Вышгороде есть место, которое называется Башня Служанок. Ничего не надо писать, уже всё есть. Вот, например, этот мост хорошо называется: мост Скромности. Рonte Мodestia. И «Набережная неисцелимых», неизлечимых — вот там что везут по воде, не венок ли? — это про таких людей, с которыми ничего нельзя поделать уже. Мне понравилось, я не знаю почему.

Дело в том, что здесь эта церковь, делла Салюте, которая воздвигнута в благодарность, так сказать, за избавление от чумы. И здесь несколько госпиталей было, где больные либо приходили в себя, либо помирали. И когда с ними уже ничего нельзя было поделать, их выносили на эту набережную, они здесь доходили, и потом их отвозили на соответствующее кладбище.

Я помню, как впервые это увидел — я вышел после разговора с вдовой довольно знаменитого американского поэта Эзры Паунда, которая до известной степени сама неисцелимая, как и он был неисцелимый. Ну, это были такие… фашиствующие господа. И вдруг я увидел, что я стою на Набережной неисцелимых. Это хорошее название, кроме того, это относится к человеку, к людям, с которыми ничего нельзя поделать. И мы все такие. Безнадежные случаи.

И необязательно поэты — все люди. По крайней мере, люди с каким-то опытом прожитого, в определенном возрасте, я полагаю. Их уже переменить нельзя. Уже жизнь повернуть назад нельзя, и так далее, и так далее. Единственное, что можно, — соскользнуть в воду, если хотите. Если тебя дотащат.

И Венеция — город, до известной степени обреченный. Можно назвать даже «Набережная обреченных», если хотите. Хотя я совершенно не вкладывал в это никакого сверхъестественного смысла. Просто знаете, названия — они в некотором роде создают определенную атмосферу. И в общем, скорее важна атмосфера, нежели какой бы то ни было буквализм. Например, есть названия, особенно в русской литературе их полно, с такими дактилическими словами. Например, «Оптимистическая трагедия». Совершенно непонятно, что это такое, но, в общем, как бы звучит. Но на самом деле это оксюморон, противоречие, то есть безусловный бред. Ну, вот такие. «Поднятая целина» — что это всё значит? В общем, возникает какое-то ощущение. Это власть языка над сознанием. То есть он что-то предполагает и что-то тебе сообщает больше, чем ты в состоянии осознать. Ну, это, если угодно, формула изящной словесности.

Название, знаете, зачастую… ну, бытие оно не определяет, и сознание тоже, но, в общем, название — это полдела. Это почти победа, полбитвы.

Пока мы не попали сюда, мы думали, что Венеция и Питер в чем-то схожи между собой — «самой лучшей в мире лагуной», обилием воды, каналов, дворцов, набережных, каменных львов, наконец, и нам казалось, что Бродского потому из года в год так тянет в Венецию, что она напоминает ему родной город. Конечно, на месте мы быстро разобрались, какие они разные, эти его любимые города. Но всё-таки в глубине души очень хотелось, чтобы Бродский обрел в Венеции отражение Питера.

И. Бродский. Вы знаете, изначальное что-то, немедленная реакция — эта. Но я думаю, тут больше разницы для меня, чем сходства. Я вам сейчас скажу следующее. Не знаю, должен ли я это говорить, но я попробую каким-то образом сформулировать. Это я сам про себя заметил, что у меня есть несколько повышенный интерес к водичке. Интерес абсолютно абстрактный, потому что плаваю я плохо, и, в общем, такого употребления практического я особенно для себя не вижу. И боюсь. Ну, я несколько раз тонул, в этом всё дело, да. Но тем не менее интерес довольно сильный и совершенно никаким образом не связанный ни с Фрейдом, ни с чем угодно. Я думаю, это связано, видимо, с каким-то довольно интересным, то есть, может быть, интересным… может, то, что я сейчас скажу, — полный идиотизм. Но подсознательным — и опять-таки никакого фрейдизма здесь нет — ощущением, что каким-то образом я с водичкой связан в большей степени, чем с какой бы то ни было иной средой. Ну, начать с того, что водичка позволяет вам смотреть вперед, и очень далеко. Она набегает на берег и немедленно возвращается куда? — к горизонту, назад. То есть такой «эскалатор Нерея» — как когда-то я сочинил, употребил в стихах. Но за этим стоит нечто еще и более существенное. В принципе, можно пуститься в самые разные тяжкие. Например, в чем отличие Земли от всех остальных планет Солнечной системы? Что у нас как раз есть водичка. И поэтому есть жизнь. То есть я думаю, что во мне не столько турист в Венеции говорит, сколько моллюск сказывается. Не говоря уже обо всех этих христианских ассоциациях — рыба, Христос… Но что касается меня, в водичке меня прежде всего привлекает этот ее аспект бесконечности в чистом виде, который нигде в природе иначе не дан. Потому что та бесконечность, которая может быть в ландшафте, даже если это горы — всё-таки вычисляется, и ты знаешь, сколько километров и сколько метров и где это всё кончается. Эта вещь нигде не кончается.

Это примерно одна и та же стихия, но только что вот в родном городе, когда я там жил эти тридцать два года, у меня было ощущение, что и она ограничена каким-то образом. Военно-морским флотом, пограничной службой, я не знаю…

С другой стороны, вся эта местная архитектура — она совершенно не отечественная, другой принцип: принцип ограниченного пространства. В Ленинграде, в родном городе, там совершенно другой масштаб. Здесь все эти чудеса достигаются именно потому, что на малом пространстве, поэтому они пытаются использовать каждый сантиметр. Когда вы смотрите на эту архитектуру, если вы сравните с тем, что происходит в Риме — то же самое барокко, та же самая готика, — но расстояние между статуями на римском фасаде десять метров, двадцать метров. И то же самое в России. В Петербурге — это огромные масштабы, другой размах. Там тебе запустят фасад на сто колонн, и еще будет мало.

Здесь же всё очень похоже на ювелирные дела. Но я смотрю на это не как на филигрань или ювелирное искусство, я смотрю, что может сделать человек. Итальянцы — это вообще довольно странная нация в том смысле, что они колоссально одарены именно в визуальном смысле. То есть этот гений, который в Италии ушел в пятнадцатом-шестнадцатом веке в архитектуру, на сегодняшний день, естественно, ушел в дизайн.

И я думаю, этот гений связан всё-таки с морем, с близостью воды на полуострове, омываемом ею с трех сторон.

Много тепла, много водички.

Вы спрашиваете меня, почему я говорю «водичка»? Ну, это если угодно, такой снобистический подход к языку. Мы ведь не говорим «стихи», или мы не говорим «я поэт». Мы говорим «стишки». И сказать про себя «поэт», как заметил Роберт Фрост, всё равно как нескромно сказать, что ты хороший человек. Или как говорила Ахматова: «Я не понимаю этих больших слов — “поэт”, “бильярд”…»

Именно потому, что она стихия, ты ее в разговоре, в речи немножечко снижаешь, преуменьшаешь и так далее, и так далее. И кроме того, потому что я ее люблю. Да? В конце концов, это то, что называется, уменьшительно-ласкательное. То есть я в некотором роде оказываюсь в положении святого Франциска.

Водичка — это единственное, на что ты можешь смотреть без раздражения. То есть на свете существуют два самых главных шоу для меня — вот это и облака. Самое многособытийное зрелище, бесконечное приключение. Не говоря уже о том, что облака в водичке отражаются, голова идет кругом. В совершенно замечательное, экстатическое состояние можно прийти.

Ну а в смысле органической жизни в водичке местной, средиземноморской, адриатической, гораздо больше видов всякой фауны… или флоры, я не знаю, как это называть. Водоросли — это у нас что будет? Фауна скорее. И букет до известной степени, если уж точно так прислушаться к своим ноздрям, несколько иной. Но по существу очень знакомый. Особенно это зимой сильно. Вдруг — раз! Потому что запах водорослей гниющих, он всегда существует при какой-то более-менее теплой погоде. Но когда это зимой в тебя шибает вдруг, ты чувствуешь, что какой-то теплый процесс еще длится где-то на глубине. При этом может снег идти. Я несколько раз видел Венецию в снегу. Очень красиво. Но быстро тает.

Замечательны здесь эти знаменитые туманы, nebbie. Когда ты в это попадаешь, в общем, довольно сложные чувства возникают. Потому что, во-первых, выбраться невозможно. Лодочники-то они всё знают, находят дорогу, предупреждают криком, голосом, когда приближаются к перекрестку. Да, у них такой крик есть: «Хой! Хой!»

Иосиф Бродский от А до Я: Нобелевка, психбольницы, ресторан «Самовар» и котики

24 мая 1940 года родился Иосиф Бродский – русский и американский поэт, писатель и переводчик. В 2020 году ему могло бы исполниться 80 лет. Специально ко дню рождения автора мы попробовали уложить его выдающуюся личность в русский алфавит – и это было, признаемся честно, ох как непросто. В свое время Ахматова, узнав о суде Бродского, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». Но едва ли можно найти пиарщика лучше, чем сама судьба. Бродский не окончил школу, но при этом преподавал в престижных американских университетах, он был гоним на родине – и получил Нобелевскую премию по литературе. Мы разделили его жизнь на важные исторические этапы, любопытные факты, любимые места и людей, без которых Бродский был бы совсем другим.

А – Александр Бродский

Всю свою жизнь отец Иосифа Бродского Александр Иванович посвятил фотографии. Со своей Leica он побывал сразу на трех войнах: советско-финской, Великой Отечественной и японской. В мирное время снимал флотскую жизнь Ленинграда сразу для нескольких изданий, работал заведующим фотолабораторией в Центральном военно-морском музее. Иосиф любил ходить к отцу на работу, интересовался его профессией корреспондента и позднее сам увлекся фотографией. В одном из своих эссе он сравнивал этот процесс с поэзией: «Хорошее стихотворение – это своего рода фотография, на которой метафизические свойства сюжета даны резко в фокусе, соответственно, хороший поэт – это тот, кому такие вещи даются почти как фотоаппарату, вполне бессознательно, едва ли не вопреки самому себе». После вынужденной эмиграции Бродский больше никогда не видел своих родителей.

Б – блокада

Но родился Бродский в Ленинграде – за год до Великой Отечественной войны. Несмотря на то что уже в 1942 году он вместе с матерью Марией Вольперт смог уехать в эвакуацию в Череповец, память сохранила образы блокадного города. В 1995 году он писал: «…Прожектора были неотъемлемой частью моего детства, более того, это самое раннее мое воспоминание». Возвращение в истощенный Ленинград случилось в 1944 году, но его отец вернулся только через четыре года. Фотографии, сделанные в годы блокады, Бродский считал лучшими из когда-либо им виденных.

В – Венеция

Д – деревня Норинская

Полтора года ссылки в Архангельской области Бродский называл едва ли не лучшим периодом своей жизни. В бедной деревеньке, обвиненный в тунеядстве, он должен был прожить ближайшие пять лет (срок скостили в том числе благодаря активности коллег-писателей и письмам Жан-Поля Сартра). В Норинской Иосиф устроился разнорабочим в совхоз, параллельно учил английский язык, много ездил на велосипеде и писал стихи. Здесь были созданы «Шум ливня воскрешает по углам. », «Зимняя почта», «Песня», «Одной поэтессе».

Е – Евгений Рейн

В 1959 году молодой Иосиф Бродский познакомился с поэтом и сценаристом Евгением Рейном. Они вместе оказались на новоселье у общего приятеля – тот с порога начал жаловаться на Бродского, который всех порядком утомил своими стихами. Они Рейну тогда не понравились, но их многолетней крепкой дружбе это никак не помешало. В 1961 году Рейн познакомил Бродского с важным для его поэтической инициации человеком – Анной Ахматовой. При первой встрече Бродский признался, что думал, что та умерла еще до революции. Однако вскоре вместе с двумя другими поэтами Дмитрием Бобышевым и Анатолием Найманом они стали «ахматовскими сиротами» – поэтами из ее близкого окружения, творчество которых Ахматова высоко ценила и всегда была готова помочь советом.

З – завод

До 1960 года Бродский как поэт публично о себе не заявлял. После седьмого класса он безуспешно пытался поступить в морское училище, в 15 лет бросил школу и устроился на завод «Арсенал» фрезеровщиком. Потом будущий нобелевский лауреат работал помощником прозектора в морге, кочегаром, фотографом, смотрителем маяка и участвовал в геологических экспедициях. При таком тяжелом графике он не забывал про самообразование – самостоятельно учил иностранные языки и много читал. Свои стихотворения на суд публики он представил в начале 1960-х годов на поэтическом турнире в ДК имени Горького.

К – котики

Фотографии Бродского с котами на руках неминуемо получают сотни лайков в соцсетях. Оська, Кошка в Белых Сапожках, Большой Рыжий, Самсон – каких только питомцев у него не было. Он посвящал им стихи, а иногда даже рисовал. По его рисункам режиссер и художник-мультипликатор Андрей Хржановский снял в 2003 году фильм «Полтора кота». Название появилось благодаря Анне Ахматовой, которая так однажды назвала соседского здоровенного рыжего котяру. Она же заметила схожесть зверя с Бродским. Сам поэт признавался, что если кем-нибудь он и хочет стать в следующей жизни, то только усатым и хвостатым котом. Миссисипи, последний кот, пережил своего хозяина. Есть расхожая байка, что особого внимания среди гостей Бродского заслуживал тот, для кого он предлагал разбудить своего кота. Питерский художник Дюран даже сделал ироничный рисунок, где Миссисипи принимает у себя двух кошек, говоря им: «А хотите я разбужу для вас Бродского?»

Л – ливерпульская четверка

По просьбе редакции пионерского журнала «Костер» (того самого, где было опубликовано его первое стихотворение) Иосиф Бродский перевел текст песни Yellow Submarine группы The Beatles. Так все битломаны получили эквиритмичный перевод «Желтой подлодки» – такой текст, по которому можно было подпевать. Также в интервью с Соломоном Волковым, опубликованном в книге «Диалоги с Бродским», поэт признавался, что «тексты, написанные Джоном Ленноном и Полом Маккартни, совершенно замечательные».

М – М. Б. и другие М.

Если вы когда-нибудь читали стихи Бродского о любви, с большой вероятностью они были написаны им о Марианне Басмановой, его первой большой любви. Они познакомились в 1962 году, молодому поэту тогда было всего 22 года. Он влюбился в застенчивую девушку с первого взгляда, но их десятилетние отношения закончились тяжелым для Бродского разрывом. Он эмигрировал в США один, возлюбленная отказалась выходить за него замуж и решила одна воспитывать их сына Андрея. Стихи с посвящением «М. Б.» начали появляться уже в первый год знакомства, а последнее датировано 1989-м – к тому моменту бывшие возлюбленные не виделись уже 17 лет. Его другую любовь тоже звали на М – Мария Кузнецова была балериной и родила от писателя дочь Анастасию. Правда, девушка узнала о том, кто ее отец, лишь в 23 года. Единственной женой Иосифа стала Мария Соццани (да-да, тоже на М!) – они встретились на его лекции в Сорбонне. Мария была на 30 лет младше Бродского, но это не помешало им провести вместе последние пять лет его жизни. В 1993 году у них родилась дочь Анна. Сейчас она живет в тихой английской деревушке с дочкой и мужем.

Н – Нью-Йорк

В 1972 году поэта вызвали в ОВИР и принудили к немедленной эмиграции. Буквально через месяц он покинул страну, увозя с собой один чемодан, пишущую машинку, две бутылки водки в качестве сувенира и сборник стихов. Приютил опального поэта город творцов – Нью-Йорк. На протяжении 17 лет Иосиф снимал квартиру в Гринвич-Виллидже по адресу Мортон-стрит, 44 (этот дом появляется в короткометражке Звягинцева «Апокриф»). А в 1993 году он купил себе апартаменты с тремя спальнями на Пьерпонт-стрит, 22. Так, Бруклин-Хайтс стал его последним адресом – в этой же квартире писатель умер от сердечного приступа в возрасте 55 лет. Поминальная служба была буквально за углом – в ближайшей к дому Грейс-черч.

О – очки

Самое популярное изображение Бродского – седой, полулысый человек в белоснежной рубашке, галстуке, в очках и с сигаретой.

П – премия

В Советском Союзе Бродский почти не публиковался – он зарабатывал на жизнь детскими стихами и переводами. В 1960-х опубликовали четыре его поэмы, а вот на Западе его хорошо знали – там его книги издавали на русском, английском, польском и итальянском языках. В 1987 году Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию по литературе за «всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». На балу после вручения престижной награды Бродский даже танцевал со шведской королевой. В родной литературный мир Бродский вернулся с началом перестройки. Первый сборник сочинений «Назидание» увидел свет в 1990 году, затем появилось и четырехтомное собрание сочинений.

Р – ресторан

Легендарный русский ресторан «Самовар» в свое время был культовым местом: здесь бывали многие знаменитости от Лайзы Миннелли и Сьюзен Сонтаг до Жерара Депардье. Они пили русские настойки, любовались коллекцией самоваров и ждали, когда Фрэнк Синатра, который жил прямо над заведением, забежит на огонек. Об этом месте, в принципе, можно написать отдельную статью. Заведение открылось летом 1986 года в самом сердце Манхэттена. Его основателем был Роман Каплан, а совладельцами – легендарный танцовщик Михаил Барышников (один из лучших друзей Бродского) и, собственно, сам Бродский. По слухам, инвестиция в это место стоила поэту части его Нобелевской премии. Попасть в ресторан сегодня, увы, не получится – заведение обанкротилось в 2018 году.

С – суд

В марте 1964 года суд обвинил Иосифа Бродского в тунеядстве. На его стихи, что регулярно печатали в детских журналах, и заказы на переводы судья не обратила никакого внимания. Оплачиваемым литературным трудом она это не считала. К тому же целых шесть свидетелей обвинения, среди которых никто не читал стихи Бродского, уверяли, что его творчество «отрывает молодежь от труда, от мира и жизни». Приговор вынесли быстро: виновен, срок наказания максимальный – пять лет принудительного труда в отдаленной местности. О подробностях абсурдного процесса в стиле произведений Кафки узнала не только вся ленинградская интеллигенция, но и позже – весь мир. Все благодаря московской журналистке Фриде Вигдоровой, которая присутствовала в зале суда и записала все происходящее в обыкновенный зеленый блокнот с проволочкой. Записи ходили по рукам, попали на Запад, но впервые их опубликовали в журнале «Огонек» только в 1988 году.

Т – травля

У – университеты

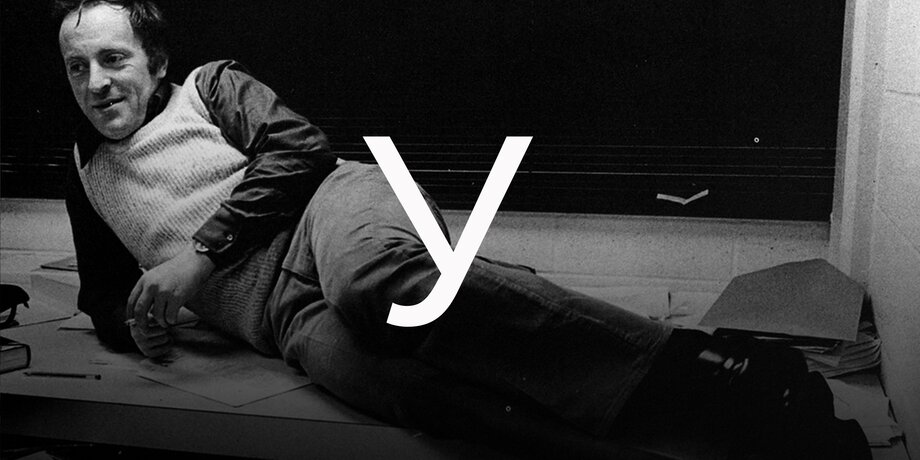

Первым местом работы Бродского в Штатах стал Мичиганский университет в небольшом городе Энн-Арборе. Он был «приглашенным поэтом» без специального образования – действовал по наитию, как сам считал нужным. У него не было строгого учебного плана, на занятиях он рассказывал о любимых писателях и поэтах, часто курил и пил кофе, иногда не стоял возле учительского стола, а лежал на нем. На одном из своих первых занятий он передал студентам список книг, которые нужно было прочитать, чтобы поддерживать базовую интеллектуальную беседу. Туда вошли «Фауст» Гете, «Бесы» Достоевского, пьесы Еврипида, «Дон Кихот» Сервантеса – всего около 100 произведений. Так не окончивший и восьми классов Иосиф Бродский начал свою профессорскую карьеру. После Мичиганского университета он преподавал историю русской литературы, русскую и мировую поэзию и теорию стиха в аудиториях многих известных американских и британских университетов, в том числе в Колумбийском и Нью-Йоркском.

Ф – философия

У меня нет ни философии, ни принципов, ни убеждений. У меня есть только нервы.Ш – шизоидное расстройство личности

Бродский страдал невротическими проблемами с детства. С 1962 года он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В конце декабря 1963-го друзья поэта устроили его в психиатрическую больницу имени Кащенко, надеясь, что диагноз поможет избежать уголовного наказания. Но 2 января поэт попросил вызволить его оттуда: испугался, что сойдет с ума. При выписке у него диагностировали «шизоидное расстройство личности». Примерно в это же время он переживает расставание с первой важной любовью и режет вены. Второй раз Бродский загремел в лечебницу в 1964 году по решению суда. Там его три недели практически пытали, а в заключении написали «психопатические черты характера в наличии, но трудоспособен». Так Бродский получил полный срок. «Русский человек совершает жуткую ошибку, когда считает, что дурдом лучше, чем тюрьма», – говорил он позже. А свой опыт пребывания в лечебницах он вложил в поэму «Горбунов и Горчаков» – ее действие как раз происходит в психбольнице.

Э – эмиграция

После возвращения из ссылки надежд на активную творческую жизнь на родине почти не было. На Западе высоко оценили талант Бродского, иностранные журналисты записывали с ним интервью – это не могло не раздражать. В мае 1972 года от него потребовали покинуть страну, в случае отказа пообещали продолжить преследования. В кратчайшие сроки он получил визу и улетел в Вену. Оттуда его путь лежал в США, где ему предложил работу американский литературовед и переводчик Карл Проффер. Родители, друзья, бывшая возлюбленная Марианна Басманова и их сын – все остались в Ленинграде.

Я – январь

Первый сердечный приступ Бродский пережил еще в тюрьме в 1964 году, после было еще несколько инфарктов. Через 14 лет, уже в Нью-Йорке, он перенес операцию на открытом сердце, после нее нуждался в покое и уходе, но его родителям, не раз пытавшимся попасть к сыну, было отказано в выездной визе. Они больше так и не увиделись. Последний инфаркт случился в ночь на 28 января 1996 года – Бродского не стало за несколько месяцев до его 56-летия. Тело поэта в его кабинете обнаружила его жена Мария Соццани. Он читал книгу греческих эпиграмм.

Прогулки по венеции с иосифом бродским

Кинокультура запись закреплена

«Прогулки с Бродским», 1993-2000 (TV)

Режиссеры: Елена Якович, Алексей Шишов

/// в кадре: Иосиф Бродский, Евгений Рейн

/// Фильм снят в Венеции, куда специально для съёмок приехали два друга-поэта — Иосиф Бродский и Евгений Рейн. Они прогуливаются по набережным, сидят в кафе, разговаривая о поэзии, о языке, о Венеции, о России, о будущем, о кошках, читают свои стихи.

/// Фильм снимался в октябре 1993 года, а появился на телеэкране в августе 1994 года. После монтажа осталось много материалов, из которых авторы сделали продолжение — «Прогулки с Бродским II. История съёмок». Обе части под общим названием «Прогулки с Бродским» вышли на DVD в 2000 году в серии «Другое кино» компании «Кармен Видео». В это издание вошли дополнительные материалы: воспоминания жителей деревни Норенская (место ссылки Бродского), история первой публикации стихов Бродского, кадры поминальной службы по Бродскому.

Венеция Бродского: любимые места поэта

Поэт Иосиф Бродский приезжал в Венецию каждый год в течение 20 лет. Сегодня мы приготовили для вас небольшую прогулку по его любимым местам .

Кафе "Флориан" – старейшее в Италии, ему уже 300 лет! Поэт пил здесь кофе за неприметным столиком у колонны. В кафе особенная атмосфера, но цены достаточно высокие.

Адрес: Piazza San Marco, 57.

Адрес: Calle Vallaresso, 1323.

Набережная Неисцелимых . Об этом месте Бродский написал знаменитое эссе. Сейчас такого названия в городе уже не встретишь, но сама набережная существует. Названа она так потому, что раньше здесь находился госпиталь для неизлечимо больных. На стене одного из домов висит мемориальная табличка, посвященная Бродскому.

Адрес таблички: Fondamenta delle Zallene, Allo Spirito Santo, 564.

А вы знаете творчество Бродского? Ставьте нравится, если читали его стихи и пишите комментарии, если любите их.

Венеция как Бродский и Бродский как Венеция

Бродский посещал Венецию больше 20 лет, обычно приезжая сюда зимой, на рождественские каникулы. Здесь у него были свои любимые места, свои любимые маршруты. Но Венеция Бродского открывается не в кафе, где он любил сидеть с чашкой черного кофе, и даже не на набережной Неисцелимых, которую не находит Google Maps. Венеция Бродского — это «пояс времени», окружающий город. Оказавшись в этом кольце, и поэт, и Венеция прожили довольно похожую, если приглядется, жизнь. Видимо поэтому их так тянуло друг к другу.

«Она во многом похожа на мой родной город, Петербург, — объясняет свою привязанность к Венеции Бродский в одном из интервью. — Но главное — Венеция сама по себе так хороша, что там можно жить, не испытывая потребности в иного рода любви, в любви к женщине. Она так прекрасна, что понимаешь: ты не в состоянии отыскать в своей жизни — и тем более не в состоянии сам создать — ничего, что сравнилось бы с этой красотой. Венеция недосягаема. Если существует перевоплощение, я хотел бы свою следующую жизнь прожить в Венеции — быть там кошкой, чем угодно, даже крысой, но обязательно в Венеции».

Бродский впервые посетил Венецию в 1972 году, через полгода после своего изгнания из СССР. В Мичиганском университете, в котором он преподавал, начались рождественские каникулы, и поэт решил провести их в городе, в котором давно мечтал побывать. Почему? Во-первых, и это лежит на поверхности, Венеция имеет сходство с Санкт-Петербургом, и память поэта искала его отражение в окружающей реальности. Во-вторых, он много читал о ней, у него всегда был интерес к Италии в целом (и к периоду античности в частности), его любимым композитором являлся уроженец Венеции, «рыжий священник» Антонио Вивальди. В-третьих, и это самое главное, воображение Бродского будоражило географическое положение Венеции — ее полное окружение водой, которую он отождествлял со временем.

Вот как об этом говорит сам поэт:

Самое потрясающее в Венеции — это именно водичка. Ведь вода, если угодно, это сгущенная форма времени. Ежели мы будем следовать Книге с большой буквы, то вспомним, что там сказано: «Дух Божий носился над водою». Если Он носился над водою, то значит, отражался в ней. Он, конечно же, есть Время, да? Или Гений времени, или Дух его. И поскольку Он отражается в воде, рано или поздно Н2О им и становится… Особенно, когда вода — серенького цвета, то есть того именно цвета, какого и должно быть, наверное, время.

Итак, Бродский говорит: вода — это зеркало, отражающее время, или абсолют Времени. Тем самым он выдает нам собственную поэтическую формулу, ибо его поэзия работает по тому же принципу: это зеркало, отражающее время. И, возможно, главная поэтическая задача Бродского — понять природу времени.

Таким образом, Венеция становится для Бродского идеальным плацдармом для изучения Хроноса. Потому что само Время не имеет власти над этим городом — Венеция одержала над ним победу. Она сохранила свой барочный вид с XVII века и практически не изменилась с тех пор. Как верно заметил Питер Акройд в своем труде «Венеция прекрасный город», если бы человек с из семнадцатого столетия был бы заброшен современную Венецию, он бы безошибочно нашел дорогу к себе домой. Венеция избавлена от основных примет современности: в ней нет заводов, высокотехнологичных компаний, автомобильного движения. Она будто замерла на границе миров, не принадлежа ни прошлому, ни будущему. Венеция не стареет, стареет мир вокруг.

Еще одно сходство между Бродским и Венецией в том, что Венеция — это город-изгнанник. Она родилась как место, куда племя венетов было вынуждено бежать с материка от нашествия варваров, которые добивали и без того одряхлевшую Римскую империю. В Средние века Венеция была «отщепенцем» в смысле своей сложной многоступенчатой системы управления, не похожей на остальные европейские «режимы». В Новое время, когда отставание Венецианской республики стало очевидным, она замкнулась в себе, превратилась в изгоя, доживающего свой век в забытье карнавала. Бродский — тоже изгнанник (причем переживающий свое изгнание еще до того, как был физически выгнан из России «варварами» в 1972 году). Поэтому в смысле «изгнанничества» Венеция — собрат Бродского, коллега по судьбе.

Также Венеция собрат лирического героя поэта. В Средневековье Венеция была империей и владела обширными землями на Адриатике и на территории континентальной Италии. Венеция была центром искусства, ее сыновьями были такие прославленные художники, как Тициан, Тинторетто, Франческо Гварди и многие другие. Она была центром книгопечатания, музыкального творчества, центром еврейской культуры. Но с XVIII века и поныне Венеция — это только дорогостоящий туристический аттракцион. У нее осталась память о прошлом, но нет будущего. В той же ситуации оказывается лирический герой Бродского. Возьмем стихотворение «Лагуна», первое произведение Бродского посвященное Венеции (1973):

И восходит в свой номер на борт по трапу

Постоялец, несущий в кармане граппу,

Совершенный никто, человек в плаще,

Потерявший память, отчизну, сына;

По горбу его плачет в лесах осина,

Если кто-то плачет о нем вообще.

Итак, мы видим лирического героя (он особенно отчетливо сформировался в 1970-х годах после двух событий в жизни Бродского: изгнания и инфаркта в 1978 году), погруженного в отчуждение от всего мира. Он уже все прожил, все пережил, за его спиной только прошлое. Он освобожден от надежды и от тревоги, все, что было возможно, с ним уже случилось. Ему остается лишь доживать свой век и с холодной отстраненностью смотреть на вещи, описывать их, фиксировать их, быть статистом мироздания.

Тело в плаще обживает сферы,

Где у Софии, Надежды, Веры

И Любви нет грядущего, но всегда

Есть настоящее…

То же одиночество и отчуждение применимо к Венеции и ее исторической судьбе. Ее расцвет и могущество остались далеко позади, в Средних веках. Начиная с 1492 года, когда Колумб открыл Америку, а Васко де Гама — морской путь в Индию, экономика Венеции постепенно рушилась, а приспособиться к новым реалиям она так и не смогла. Как и герой Бродского, Венеция пережила все свои свершения и трагедии, и ей остается лишь наблюдать суету бытия, в ожидании своего исчезновения.

Вот как это описывает Бродский в «Лагуне», подчеркивая, что Время не властно над Венецией:

Рождество без снега, шаров и ели,

У моря, стесненного картой в теле;

Створку моллюска пустив ко дну,

Пряча лицо, но спиной пленяя,

Время выходит из волн, меняя

Стрелку на башне — ее одну.

Время может подмять под себя только механизм часов башни Сан-Марко. Все же остальное застыло в неком «невременье». Туда же Бродский помещает своего героя, и Венеция для него — идеальное нигде, комочек истории посреди океана времени. Венеция нигде потому, что ее культура веками складывалась на пересечении Востока и Запада, но никогда до конца не ассоциировала себя ни с тем, ни с другим. С одной стороны Венеция — католический город, покровителем которого является Святой Марк, но с другой стороны, с самого своего образования Венеция торговала с Востоком, ее корабли были устремлены в Левант и Константинополь, поэтому даже собор Святого Марка — это пересечение восточной и западной архитектурной традиции. Венеция никогда не была полноценной частью Италии. Она развивалась своим путем, далеким от континентального соплеменника. Культурно, исторически, духовно, Венеция — сама по себе, она ни с кем и нигде. А нигде — это любимый адрес Бродского, как заметила Сьюзан Зонтаг имея в виду стихотворение «Ниоткуда с любовью…».

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,

дорогой, уважаемый, милая, но не важно.

Поэзия Бродского — это письма из ниоткуда в никуда, и поэтому Венеция с ее зыбким расположением между сушей и водой, между водой и небом, между материальным и нематериальным — это его город. Город, откуда можно смотреть в лицо самому Времени. Сам поэт говорит об этом в «Набережной Неисцелимых»:

Поставленное стоймя кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на земной тверди оставило время, оно же — вода. Плюс, есть несомненное соответствие — если не прямая связь — между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть местных зданий, и анархией воды, которая плюет на понятие формы. Словно здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознает свою неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным свойством, которого у времени нет: красотой.

Еще один постоянный мотив венецианских стихотворений Бродского — это ощущение конечности, предела, которое ставит перед человеком мироздание.

Посмотрим на еще одни строки из стихотворения «Лагуна»:

Ночь на Сан-Марко. Прохожий с мятым

Лицом, сравнимым во тьме со снятым

С безымянного пальца кольцом, грызя

Ноготь, смотрит, объят покоем,

В то «никуда», задержаться в коем

Мысли можно, зрачку — нельзя.

Венеция — город, который очень остро чувствует близость стихии. Существует вероятность, что когда-то он будет затоплен. А за свою долгую историю он переживал немало природных катаклизмов. Эта близость Венеции к смерти (которую особенно наглядно показал Томас Манн) трансформируются у Бродского в острое ощущение зыбкости бытия. В тоже время Венеция, благодаря тому, что сохранила себя сквозь века, позволяет с ее набережных и улиц смотреть на остальной мир с позиции вечности и тем самым еще сильнее осознавать собственную конечность. Поэтому лирический герой Бродского в его венецианских стихотворениях постоянно всматривается в окружающий пейзаж, который являет ему, что он здесь лишний, посторонний, и все вокруг сможет обойтись без него, как только его не станет.

Из «Венецианских строф», посвященных Геннадию Шпаликову:

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней

Мелких бликов тусклый зрачок казня

За стремленье запомнить пейзаж, способный

Обойтись без меня.

Конечности человека противостоит бесконечность, бессмертие воды, окружающее Венецию.

Твердо помни:

Только вода, и она одна,

Всегда и везде остается верной

Себе — нечувствительной к метаморфозам, плоской,

Находящейся там, где сухой земли

Больше нет. И патетика жизни с ее началом,

Серединой, редеющим календарем, концом

И т. д. стушевывается в виду

Вечной, мелкой, бесцветной ряби.

Жизнь Бродского вне родины обрамляют, как рамка, два стихотворения, и оба они посвящены Венеции. Первое, как уже упоминалось, «Лагуна», а второе — это стихотворение «С натуры», написанное в конце 1995 года, незадолго до смерти поэта 28 января 1996 года. В этом стихотворении Бродского, посвященном Джироламо Марчелло, есть прощальные по отношению к жизни и к Венеции строки:

Удары колокола с колокольни,

Пустившей в венецианском небе корни,

Точно падающие, не достигая

Почвы, плоды. Если есть другая

Жизнь, кто-то в ней занят сбором

Этих вещей. Полагаю, в скором

Времени я это выясню. Здесь, где столько

Пролито семени, слез восторга

И вина, в переулке земного рая

Вечером я стою, вбирая

Сильно скукожившейся резиной

Легких чистый, осенне-зимний,

Розовый от черепичных кровель

Местный воздух, которым вдоволь

Не надышаться, особенно — напоследок!

Пахнущий освобожденьем клеток

От времени.

Стих Бродского тут откровенен и ясен. Предчувствуя «освобождение клеток от времени», поэт бросает последний взгляд на любимый город. Суммируя лишь все сказанное здесь, остается, набравшись смелости, провести последнее сравнение между Бродским и Венецией. Позволим себе представить поэзию Бродского как город, который он строил всю жизнь. Есть все основания полагать: визуализируй мы этот город, он походил бы на Венецию. В центре этого города обязательно была бы башня с часами, а вокруг — вода. Девизом сего града была бы цитата из Секста Проперция, выбитая на могиле поэта на острове Сан-Микеле: «Со смертью все не кончается». И Венеция — лучшее доказательство этих слов. Венецианская республика давно умерла, величественный город, центр мира, превратился в изысканное шоу для путешественников. И все же Венеция, как текст, как культурный код, как состояние души наконец — не кончилась. Венеция продолжает жить. Ее красота победила смерть и забвение. «В некоторых стихиях опознаешь себя», — говорит Бродский. Вглядываясь в отражение Венеции, узнаешь его поэзию.

Алексей Сурин

Читайте другие материалы Дискурса о русской литературе. Разбор «школьного» вопроса в аналитической статье « Онегин:"отрицательный" герой или "положительный" ».

Подписывайтесь на Дискурс в Яндекс. Дзене и Телеграм-канале , а также на страницы в Фейсбуке и во Вконтакте .

Читайте также: