Последний день помпеи где посмотреть

Магия пейзажа покорила великого князя Константина Константиновича, который приобрел ее за большие деньги прямо из мастерской художника. С любимой картиной князь не захотел расстаться даже во время кругосветного путешествия. В итоге его прихоть чуть не погубила шедевр Куинджи – из-за морского воздуха изменился состав краски, пейзаж стал темнеть. Но, несмотря на это, картина и по сей день обладает магической притягательностью, заставляя зрителей долго вглядываться в нее.

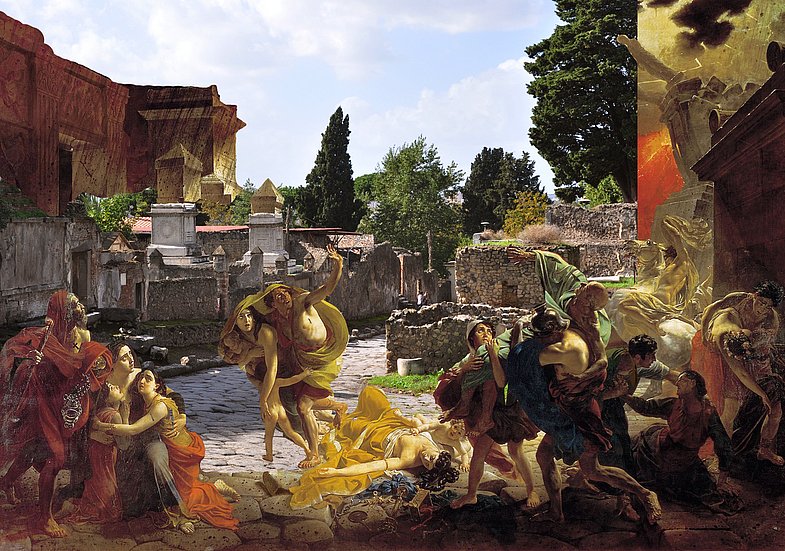

Полотно размером 465,5×651 см выставлялось в Риме и в Париже. В распоряжении Академии художеств она оказалась благодаря Николаю I. Картину в дар ему преподнес известный меценат Анатолий Демидов, и император решил выставить ее в Академии, где она могла бы служить руководством для начинающих живописцев.

Стоит отметить, что Карл Брюллов изобразил себя на фоне разрушающегося города. Автопортрет художника можно увидеть в левом углу картины.

Лето 1870 года, проведенное художником на Волге в 15 верстах от Самары, оказало большое влияние на творчество Ильи Репина. Он начинает работу над полотном, в котором многие потом усмотрели философский смысл, воплощение покорности судьбе и силу простого народа.

Находясь среди бурлаков, Илья Ефимович Репин знакомится с бывшим священником Каниным, с которого он позже создаст много эскизов для картины.

Поэтический дух народных преданий мастерски передан в работе Виктора Васнецова.

Впервые полотно было представлено на суд зрителей в 1878 в рамках передвижной выставки.

Над картиной художник работал несколько лет. В первых вариантах богатырь был обращен лицом к зрителю, но позже композиция была изменена.

В Русском музее хранится более поздняя версия картины – 1882 года. Первая версия 1878 года находится в Серпуховском историко-художественном музее.

Девятый вал, в представлении мореплавателей, является самым сокрушительным. Именно его предстоит пережить героям картины, потерпевшим кораблекрушение.

Валентин Серов. Портрет Иды Рубенштейн. 1910

Знаменитая танцовщица и актриса Ида Рубенштейн вдохновляла многих художников: Кееса ван Донгена, Антонио де ла Гандара, Андре Дюнуайе де Сегонзака, Леона Бакста и Валентина Серова.

Русский живописец, которого считают мастером портрета, увидел ее впервые на парижской сцене. В 1910 году он создает ее портрет.

Валентин Серов. Похищение Европы. 1910

По некоторым свидетельствам, Серовым было создано 6 вариантов картины.

Борис Кустодиев. Портрет Ф.И. Шаляпина. 1922

Работа над картиной велась в квартире живописца. Комнатка, где Шаляпин позировал Кустодиеву, была так мала, что картину приходилось писать по частям.

Казимир Малевич. Черный круг. 1923

Одна из самых известных картин основоположника супрематизма – Казимира Малевича – имеет несколько вариантов. Первый из них, созданный в 1915 году, сейчас хранится в частном собрании. Второй - созданный учениками Малевича под его руководством – экспонируется в петербургском Русском музее.

Андрей Алексеевич Никонов, доктор геолого-минералогических наук,

главный научный сотрудник Института физики Земли РАН.

К. Брюллов, Последний день Помпеи (Русский музей)

О знаменитой картине знают все образованные россияне, написано о ней и о К.Брюллове — не перечесть. О самих Помпеях и извержении 79 г. н.э., их погубившем, — не менее. Прошлогодняя интересная публикация Н.В.Короновского в журнале “Природа” в их числе [Короновский Н.В. Последний день Помпеи // Природа. 1999. №2. С.29—41]. Но вот о чем читать не приходилось, так это о соотношении изображенной Брюлловым природной катастрофы с действительным геологическим событием. Несомненно, художник вовсе не обязан в описании исторических и природных событий точно следовать действительности. Максимум, чего в таких случаях можно желать, — не нарушить законы природы. Художник великий вообще не подвластен пристрастному разбору его произведений педантичным естественником. У него не только право, но и обязанность возвыситься духом над повседневностью, а в изображении драматических событий — и превысить пределы наблюдаемого.

По художественным произведениям миллионы людей познают драматические моменты национальной и мировой истории. Созданные образы с молодых лет закрепляют выдающиеся события в сознании. Поэтому, представляется, и публике, в геологии не искушенной, интересно и полезно узнать, что “стоит за кадром” великого произведения. Имея это в виду, попробуем прикоснуться — трепетно и осторожно — к славному полотну.

Немного из истории создания

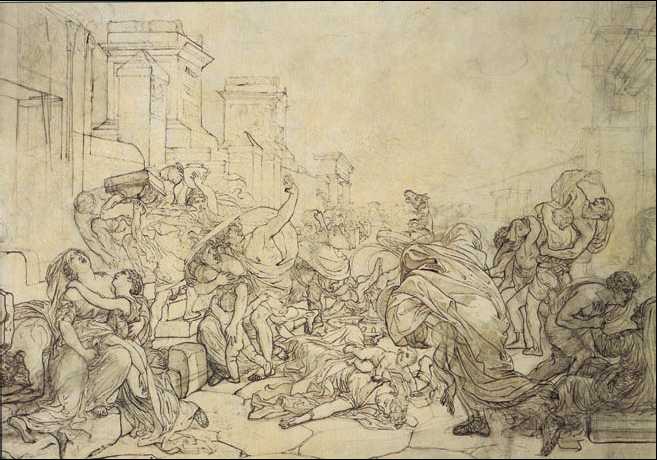

Направленный в Италию стипендиат Петербургской академии художеств Карл Павлович Брюллов впервые посетил Помпеи в 1827 г. Археологические раскопки длились уже несколько десятилетий, развалины города и вещественные следы прерванной жизни не могли не произвести глубочайшего впечатления. Еще раньше в Помпеях много времени с мольбертом в руках провел его брат Александр. С восторгом рассказывал он Карлу об увиденном. Уже было откопано несколько пустот в пепле, гипсовые заливки которых давали почти осязаемое представление о последних минутах гибнущих людей и животных. В 20-е годы XIX в. Везувий вел себя совсем мирно, но следы жуткого пароксизма в раскопках были налицо. Возможно, замысел большого драматического полотна родился уже тогда. Первое письменное упоминание о картине относится к 1828 г. Полотно же закончено лишь пять лет спустя, хотя написано всего за 11 месяцев — четыре года ушло на изучение материалов, наброски, эскизы, сомнения, поиски лучшей выразительности. Почти завершив работу, Брюллов еще две недели подыскивал (и нашел-таки) наиболее подходящий эффект освещения переднего плана.

Знакомясь с темой, художник узнал о нескольких ранних воплощениях сюжета гибели Помпей: трехтомном романе английского писателя Э. Булвер-Литтона, опере, ставившейся в Неаполе. Мы не знаем, была ли ему знакома картина француза Ле-Ру “Извержение Везувия в 79 г. по Р.Х.” Это малоизвестное полотно, хранящееся в одном из музеев Парижа, дает весьма романтизированное, не похожее на действительность, хотя и прекрасно исполненное, изображение испускающего пламя Везувия. Задний план заполнен густыми полосами дождя (пепла?), на переднем — идеальные, в белых драпировках женские фигуры, способные усладить взоры самого изысканного зрителя. Хотя одна из женщин воздевает руки к небу, по-видимому, моля об избавлении от несчастий, и красавицы обеспокоенно взирают на далекую огненную гору, само извержение остается неким фоном для изображения чувствительных и прекрасных итальянок нового времени.

Ле-Ру. “Извержение Везувия в 79 г. по Р.Х.”. Люксембургский музей (Париж).

У Брюллова зрел совсем иной замысел. Воспитанник академической школы, он должен был показать прекрасные тела и лица классических образцов. И сделал это мастерски. Но как художник, во многом преодолевший рамки академизма, пошел гораздо дальше — реалистически изобразил смятение чувств, глубинные переживания, инстинктивные и одновременно осмысленные действия персонажей. Этим он мог бы и ограничиться, только наметив на заднем плане грозную причину смятения. Но мастер избрал иное решение. Поместив своих героев практически в центр события, он объединил пространственно пароксизм стихии и драму людей, ею неожиданно застигнутых. Недаром художник много времени провел в самих Помпеях и музеях Неаполя, изучая слепки и фрески, внимательно перечитывал “Письма” Плиния Младшего с изложением хода катастрофы и описанием поведения жителей охваченной бедствием области

Слепок задыхающейся женщины, сохранившийся в пепле.

Сохранилось свыше 10 эскизов к картине — свидетельств долгого и продуманного пути Брюллова к максимальной художественной выразительности. При знакомстве с ними становится ясно, что, если генеральную композицию, архитектурный фон картины удалось найти почти сразу, наполненность переднего плана, поиск несущих основную смысловую нагрузку групп, их взаиморасположение и согласованность действий, композиционное единство, не говоря уже о живописи как таковой, потребовали много усилий и достигались постепенно.

Результат пятилетнего труда выдающегося мастера хорошо известен. Уже в 1834 г. тысячи зрителей в разных городах Италии, затем в Париже и, наконец, в Петербурге устремлялись на встречу с шедевром. Везде художник встречал восторженный прием, пресса использовала только превосходные степени. Академия художеств присвоила стипендиату звание профессора исторической живописи.

Проникновение вглубь

Как и все великое, мы начинаем понимать “Последний день”, откликаться сердцем и умом по мере зрелости. В детстве и юности поражает грандиозность полотна (5x6 м 2 !), неосознаваемые еще контрасты света и цвета, мятущиеся, охваченные страхом фигуры. И конечно, — прекрасные тела, благородные выразительные лица, яркие краски. Стоящего перед огромным полотном маленького человека невольно охватывает ощущение, что стряслось что-то ужасное, гибелью грозящее. Даже если не знаешь самого сюжета, вдали, справа, Везувий с лавовыми потоками, извергающий к тому же стрелы-молнии, все объясняет.

В зрелом возрасте уже готов последовательно разглядывать каждую группу в отдельности, сопоставлять, анализировать, то восхищаясь, то содрогаясь. Знаешь уже некоторые прототипы и реалии.

Молодой человек, готовый помочь обессиленной старой женщине. Мы знаем, что художник перенес на полотно сцену из описания Плиния Младшего, который в Мизенах (30 км от Везувия) стремился спасти свою мать (и в конце концов унес ее на руках). Поединок благородства двух душ перед лицом смертельной опасности — один готов спасать, другая просит оставить ее и скорее уходить самому — оживает во плоти.

Рядом двое юношей несут на руках немощного старца. Художник в этом эпизоде изобразил предсмертные часы Плиния Старшего. И уже переживаешь не за безвестного старца, а за самого Плиния, вспоминая сцену его гибели (в городке Стабия южнее Помпей) в удушливом облаке ядовитых газов.

А слева — прекрасная итальянка на корточках, охватившая в защитном порыве руками двух дочерей. Моделью послужила графиня Ю.П.Самойлова. Изображение ее и женщины с барахтающимся ребенком воспроизводит позы откопанных слепков, какими их увидел художник в помпейской экспозиции. Языческий священник, уносящий церковную утварь, также подсказан археологической находкой в пепле.

Подойти к пониманию философского смысла картины невозможно, не проникнув в свето-цветовое решение сцены (недаром свет подправлялся до последнего дня). Помпеи накрыло тучей пепла и пемзы. Солнца не было видно даже днем. Над вершиной Везувия сверкали молнии. Все это художник воссоздал, следуя тексту Плиния.

В картине три источника света. Фигуры на переднем плане освещены блеснувшей на миг молнией. Как бы выхвачен из мрака трагический момент жизни, момент высшего напряжения чувств основных действующих лиц, который и определяет характер их поступков.

Средний план — пятно, высветившее, в какой-то мере случайно, общее смятение и панику толпы. Это прорыв солнечного блика. Не дает ли он надежду на спасение? В ужасе происходящего — свет надежды, знак возможного избавления от гибели. Но. только на короткое время.

Главный же фон, на котором разворачивается драма, который не только ее оттеняет, но фактически создает, — это зарево вдали, там, откуда и исходит опасность, все сжигающая и настигающая огненная стена. Жаром, контрастом со светлым средним планом и темнотой остального мира этот цвет определяет общее остротрагическое звучание всего происходящего.

Но и это не все.

Пространство сцены в световом и композиционном отношениях организовано так, что образует сходящийся к центру конус, неизбежно влекущий вниз, к земле и далее — в преисподнюю. И колесо в центре световой воронки тоже не случайно. Это не просто оторвавшееся колесо мчавшейся повозки. Оно — как один из кругов ада, еще самый первый. Ведь извержение только началось.

Об этом и многом другом можно узнать от искусствоведов. Но есть в картине и такое, о чем искусствоведы практически не сообщают. И публика об этом, как правило, не знает.

О чем не говорят искусствоведы

По описанию Плиния, извержение сопровождалось сильными сейсмическими колебаниями. На картине их признаки проявлены так, что создают ощутимый эффект потери миром устойчивости, крушения. Если на эскизах 1828 г. зритель видит только извержение вдали и прямой угрозы рядом нет, то на картине ситуация изменилась. В первую очередь впечатление опасности создается рушащимися архитектурными элементами и венчающими их статуями. Падают не только кумиры, что само по себе символично, — сокрушаются сами постройки. Их падение физически определяет все происходящее на плане первом. Как и огненная масса — на втором: низвергающиеся колонны и статуи устремлены сверху на мятущихся внизу людей. Этого мало — они падают с двух сторон (на эскизе была изображена только одна наклонившаяся статуя), сужая и без того небольшое пространство, замыкая и (в проекции) покрывая целиком оставшуюся еще живым площадь. Еще мгновение — и дорога, единственный путь спасения (он же главная зрительная ось), будет засыпана обломками. Сознательно или неосознанно, человек, поставленный художником в прямую связь с происходящим, на себе ощущает неотвратимость Рока. Падающих строений на эскизах не было потому, что их не было в натуре, выбранной художником. Как говорил сам Брюллов, архитектурный вид-обрамление он взялся писать, устроившись с мольбертом за городскими воротами, фактически на некрополе, в городе мертвых. Но тем и велик художник, что не останавливается на видимых реалиях.

Безошибочно и изображение мастером землетрясения, даже с точки зрения сейсмолога. Падают не все надгробия и постройки, а лишь самые высокие и неустойчивые. Падают не беспорядочно, а навстречу друг другу, т.е. от одного толчка. Более того, даже направление толчка выводится. Колонны дальнего портика и статуя слева наклонены вправо, как и основание высокого здания, на среднем плане, т.е. удар был направлен слева направо, поперек главной оси картины (от зрителя). Падение же статуй и второго яруса сооружения вверху правой части полотна навстречу толчку — это результат инерции. Можно даже определить силу толчка по современной шкале (которую художник, конечно, не знал).

Помимо отмеченных, всеми воспринимаемых отражений разрушительного землетрясения в картине есть детали, которые обычно остаются незамеченными или не осмысленными до конца. Понять их можно, только зная реальные сейсмические явления. Речь идет о римской (по технике выполнения) мостовой из уплощенных камней, пригнанных друг к другу почти без зазоров. Один камень выбит из своей лунки и “наехал” на соседний так, что образовалась колдобина. Вот на этот-то выступ, говорят искусствоведы, и наскочила на всем ходу колесница, подскочила и грохнулась оземь с силой, переломившей ось. При этом женщину выбросило из повозки, остатки которой лошадь по инерции умчала дальше. Колесо в центре картины и образует некий смысловой центр. Можно думать, что вывороченный камень нужен был художнику только для объяснения крушения повозки (крушения окружающего мира), а возникновение мелкой неровности в строгой римской мостовой его не интересовало. Но это не так. При внимательном рассмотрении оказывается, что этот камень не единственное нарушение в гладкой мостовой. У его “соседа” отчетливо выписана щель, куда и закатываются драгоценности из выпавшей шкатулки. Такие деформации на полотне дороги, конечно, не могли остаться незаделанными до извержения. Они возникли только что, при сейсмической подвижке мостовой. Другая выбитая из укладки плита у ног юноши, поддерживающего старика, говорит о том же.

Художник, в отличие от нынешних, наводняющих Помпеи туристов, по-видимому, застал откопанные мостовые такими, какими они ушли под многометровый слой пепла сразу после извержения и землетрясений. Недаром в сохранившемся эскизе картины “Нашествие Гензерика на Рим” такая же, типичная для того времени, мостовая изображена Брюлловым без каких-либо деформаций. Впрочем, их нет и на эскизах и набросках “Последнего дня”. Художник нашел эти детали позже, в другом месте города, и понял, что означают выбитые камни мостовой. И в этом отношении он намного опередил нынешних сейсмологов, которые редко обращают внимание на такие “мелочи” в развалинах поверженных городов. Подобные выбоины до сих пор видны в целом ряде глухих улочек Помпей, да и других вскрываемых археологами разрушенных землетрясениями городах.

Улочка в Помпеях со следами сейсмической деформации плит

(преимущественно в виде изгибов) на мостовой и тротуаре.

Святая дорога (Via Sacra) —

типичная каменная кладка римской дороги.

Теперь обратимся к художественным “вольностям” мастера академической живописи.

Правда натуры и правда художника

Зритель, как и полагается, в центре событий. В какой-то момент он вдруг кожей ощущает, что и на него низвергаются статуи и портики, над ним самим грохочут громы, к нему движется издали раскаленная лава, и ему впору бежать. Но человек, хорошо знакомый с Помпеями, останавливает себя: где все это происходит? В какой части города? Где жилые дома? Откуда статуи? Их на фронтонах домов не ставили. Да нет же, это не улица Помпей, это дорога в городе мертвых — на некрополе. Но оттуда, снизу, не видно ни города, ни Геркулановых ворот. Главное же — не видно Везувия: он за спиной. И как люди, спасаясь от гибель несущей горы, оказались за пределами города, ближе к этой горе? Получается, будто обезумевшие жители бросились на восток, в действительности же они уходили на юг, дальше от Везувия и его огненного дыхания. Но у художника своя правда и своя логика. И зрителя она вполне устраивает.

Какой же момент катастрофы видит зритель на картине? Если исходить из изображения, действие происходит в самом начале извержения. Пепел еще только начал падать, в воздухе и на мостовой видны лишь отдельные куски пемзы, даже до тонкого покрова еще далеко. Между тем первый пароксизм извержения 24 августа длился 10—11 часов, и каждый час на земле накапливался слой пепла и лапиллей толщиной в 15—25 см.

Колоннада и статуи переломились и наклонились, но еще не упали, жители еще не достигли безопасной зоны. Это не то что первый день, но похоже, первый час или даже минуты бедствия. Но читавшие “Письма” Плиния Младшего помнят, что извержение, начавшееся в два часа пополудни, сначала было хотя и пугающим, но относительно безобидным для Помпей, расположенных у дальних подножий вулкана. Пепел стал падать далеко не сразу, так что большинство людей успело покинуть город относительно спокойно, двигаясь на юг. Непроходимыми сразу стали только северные дороги. Считается, что в городе погибло около 2 тыс. человек. Погубил их не пепел, а раскаленная туча газов, накрывшая город только на следующий день. И лава потекла только на второй день, к тому же узким потоком на небольшое расстояние, далеко к северу от Помпей. И все же правда на стороне художника. Потому что изображенное могло происходить и происходило в других городках по периферии Везувия. Брюллов имел право и внутренней логикой замысла был обязан соединить в единой сцене все страшные действия стихии и людей в момент самой острой реакции.

Кратер Везувия. 1997 г.

Схема распространения пепла и лав Везувия в разные годы.

Как же художник всего этого не учел? Тут его вины нет. Просто Плиний об этом не писал, да в XIX в. об этом землетрясении не знали, точнее, не могли знать степень его воздействия. Следы его, памятные записи на мемориальных досках и даже изображения археологи обнаружили при раскопках города значительно позже, уже в XX в. Наверное, и во время этой сейсмической катастрофы жители Помпей вели себя так же, как изобразил Брюллов, проявляя и безумие, и самопожертвование, и благородство, и заботу о близких. Ничто не мешает считать, что художник совместил два экстремальных события в одно. Соединил две правды в одном произведении. В художественном воздействии на зрителя оно от этого только выиграло.

Гений всегда прав

И что же из сказанного следует? Не хочет ли современный сейсмолог покуситься на великого живописца и классическое произведение?

Зритель, в первый ли, в десятый ли раз остановившись перед “Последним днем”, будет замирать и поражаться, восхищаться и благоговеть. Может быть, только чуть-чуть теперь больше увидит и задумается. Даже у придирчивого исследователя чувства не поблекнут. Ведь в конце концов для художника, а за ним и для зрителя, природа — только фон, благородство и вечную красоту человеческих чувств оттеняющий.

Будем принимать картину такой, как она есть, как принимали многие поколения до нас, не делая из нее учебный экспонат по вулканологии и природным катастрофам. Для этого существуют цветные фотографии, альбомы, видеокассеты, компакт-диски.

Давно сказано о картине:

| “И стал “Последний день Помпеи” Для русской кисти первым днем”. |

Тогда же написано о ее создателе:

| “Ты слава русского народа, России целой — гордость ты!” |

И такими они останутся навсегда.

А выставка между тем работает весь год. Да и сами Помпеи стали во многом доступнее, чем прежде. И Везувий молчит более полувека, щедро дозволяя заглянуть себе в жерло.

В первом веке нашей эры произошла серия извержений вулкана Везувий, которые сопровождались землетрясением. Они разрушили несколько цветущих городов, которые были расположены недалеко от подножия горы. Города Помпеи не стало всего за два дня — в августе месяце 79 года он был полностью засыпан вулканическим пеплом. Он оказался погребенным под семиметровой толщей пепла. Казалось, что город скрылся с лица земли. Однако, в 1748 г. археологи смогли его раскопать, приоткрыв завесу ужасной трагедии. Последнему дню древнего города и была посвящена картина русского художника Карла Брюллова.

Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя. 1827; Государственный Русский музей, С.-Петербург

С свойственным ему фанатизмом он продолжает развивать сюжет его главной картины, которая, как он считает, несомненно прославит его имя.

Александр Павлович Брюллов, автопортрет 1830 г.

Кстати, в середине марта 1828 года, когда художник находился в Риме, Везувий вдруг задымился сильнее обычного, пять дней спустя он выбросил высокий столб пепла и дыма, темно-красные потоки лавы, выплеснувшись из кратера, потекли вниз по склонам, послышался грозный гул, в домах Неаполя задрожали оконные стекла. Слухи об извержении тотчас долетели до Рима, все, кто мог, бросились в Неаполь — поглядеть на диковинное зрелище. Карл не без труда добыл место в карете, где, кроме него, теснилось еще пять пассажиров, и мог считать себя счастливцем. Но пока карета преодолевала долгие 240 км из Рима в Неаполь, Везувий перестал куриться и задремал… Этот факт очень огорчил художника, ведь он мог стать свидетелем похожей катастрофы, увидеть ужас и зверство разгневанного Везувия своими глазами.

Работа и триумф

Останки людей города Помпеи, наши дни.

Имя Карла Брюллова сразу стало известным на всем италийском полуострове — с одного его конца до другого. При встречах на улицах, всякий снимал перед ним шляпу; при его появлении в театрах все вставали; у дверей дома, где он жил, или ресторации, где он обедал, всегда собиралось много народу, чтобы приветствовать его.

Итальянские газеты и журналы прославляли Карла Брюллова как гения, равного величайшим живописцам всех времен, поэты воспевали его в стихах, о его новой картине писались целые трактаты. С самой эпохи Возрождения ни один художник не был в Италии объектом такого всеобщего поклонения, как Карл Брюллов.

Брюллов Карл Павлович, 1836 — Василий Тропинин

Энтузиазм и патриотический подъем, с которыми картину встретили в Петербурге, трудно вообразить: благодаря Брюллову русская живопись перестала быть старательной ученицей великих итальянцев и создала произведение, восхитившее Европу!

Под впечатлением от картины Пушкин написал шестистишие:

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя

Широко развилось, как боевое знамя.

Земля волнуется — с шатнувшихся колонн

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

Под каменным дождём, под воспалённым прахом,

Толпами, стар и млад, бежит из града вон.

Открытие Помпеи совершилось в 1748 году. Именно с тех пор месяц за месяцем непрерывно ведущиеся раскопки открывали город. Помпеи оставили неизгладимый след в душе Карла Брюллова уже при первом посещении им города в 1827 году.

А вот и само место, которое было в точности сопоставлено с картиной Карла Брюллова.

Источник: фото

Воссоздавая картину извержения, Брюллов следовал знаменитым посланиям Плиния Младшего к Тациту.

Юный Плиний пережил извержение в морском порту Мизено к северу от Помпей и подробно описал увиденное: дома, которые, казалось, сдвинулись со своих мест, широко разлившееся по конусу вулкана пламя, падающие с неба горячие куски пемзы, тяжелый дождь из пепла, черный непроглядный мрак, огненные зигзаги, подобные гигантским молниям… И все это Брюллов перенес на холст.

Сейсмологи поражаются тому, с какой убедительностью изобразил он землетрясение: глядя на разрушающиеся дома, можно определить направление и силу подземного толчка (8 баллов). Вулканологи отмечают, что извержение Везувия написано со всей возможной для того времени точностью. Историки утверждают, что по картине Брюллова можно изучать древнеримскую культуру.

Способ восстанавливать предсмертные позы погибших, заливая в образовавшиеся от тел пустоты гипс, был изобретен только в 1870 г., но и во время создания картины обнаруженные в окаменевшем пепле скелеты свидетельствовали о последних судорогах и жестах жертв.

Мать, обнявшая двоих дочерей; молодая женщина, насмерть разбившаяся при падении с колесницы, наскочившей на булыжник, вывернутый землетрясением из мостовой; люди на ступенях гробницы Скавра, защищающие головы от камнепада табуретами и посудой, — все это не плод фантазии живописца, а художественно воссозданная реальность.

Автопортрет в картине

На холсте мы видим персонажей, наделенных портретными чертами самого автора и его возлюбленной, графини Юлии Самойловой. Себя Брюллов изобразил художником, несущим на голове ящик с кистями и красками.

Автопортрет, а также девушка с сосудом на голове — Юлия

Прекрасные черты Юлии узнаются в картине четырежды: мать, обнимающая дочерей, женщина, прижимающая к груди малыша, девушка с сосудом на голове, знатная помпеянка, упавшая с разбитой колесницы.

Сэр Вальтер Скотт

Появился в Риме Вальтер Скотт, слава которого была столь огромна, что подчас он казался существом мифическим. Романист был высок ростом, сложение имел крепкое. Его краснощекое лицо крестьянина с зачесанными на лоб редкими светлыми волосами казалось воплощенным здоровьем, но все знали, что сэр Вальтер Скотт так и не оправился от апоплексического удара и приехал в Италию по совету врачей. Человек трезвый, он понимал, что дни сочтены, и тратил время только на то, что считал особенно важным. В Риме он просил отвезти его лишь в один старинный замок, который ему зачем-то понадобился, к Торвальдсену и к Брюллову. Вальтер Скотт просидел перед картиной несколько часов, почти неподвижно, долго молчал, и Брюллов, уже не чая услышать его голос, взял кисть, чтобы не терять времени, и стал кое-где трогать холст. Наконец Вальтер Скотт поднялся, чуть припадая на правую ногу, подошел к Брюллову, поймал обе его руки в свою огромную ладонь и крепко сжал их:

— Я ожидал увидеть исторический роман. Но вы создали много больше. Это — эпопея…

В различных проявлениях классического искусства очень часто изображались трагические сцены. Например, разрушения Содома или египетские казни. Но в таких библейских историях подразумевалось, что казнь идет свыше, здесь можно было увидеть проявление божьего промысла. Как если бы библейская история знала бы не бессмысленный рок, а только гнев Божий. На картинах Карла Брюллова люди находились во власти слепой природной стихии, рока. Здесь не может быть никаких рассуждений о вине и наказании. На картине вам не удастся найти главного героя. Его там просто нет. Перед нами предстает только толпа, народ, который был объят страхом.

Извержение Везувия

Задумав написать большой холст, К. Брюллов выбрал один из самых трудных способов его композиционного построения, а именно — свето-теневой и пространственный. Это требовало от художника точно рассчитать эффект от картины на расстоянии и математически точно определить падение света. А еще, чтобы создать впечатление глубокого пространства, ему пришлось обратить самое серьезное внимание на воздушную перспективу.

На пределе возможностей

Он писал на таком пределе духовного напряжения, что, случалось, его буквально на руках выносили из мастерской. Однако, даже пошатнувшиеся здоровье не прекращает его работы.

Молодожены

По древнеримской традиции венками из цветов украшали головы новобрачных. С головы девушки упал фламмей — традиционное покрывало древнеримской невесты из тонкой желто-оранжевой ткани.

В центре картины лежит на мостовой молодая женщина, и ненужные, рассыпались по камням её драгоценности. Рядом с ней плачет от страха маленький ребёнок. Прекрасная, красивая женщина, классическая красота драпировок и золота как будто символизируют утончённую культуру Древнего Рима, гибнущую у нас на глазах. Художник выступает не только как артист, мастер композиции и колорита, но и как философ, в зримых образах рассуждающий о гибели великой культуры.

Женщина с дочерьми

В первый век христианства в Помпеях мог оказаться служитель новой веры, на картине его легко узнать по кресту, богослужебной утвари — кадилу и потиру — и свитку со священным текстом. Ношение нательных и наперсных крестов в I веке не подтверждено археологически. Удивительный прием художника — мужественная фигура христианского священника, не знающего сомнений и боязни противопоставлена убегающему в страхе языческому жрецу в глубине холста.

Священник

Жрец

На статус персонажа указывают предметы культа в его руках и головная повязка — инфула. Современники упрекали Брюллова, что он не вывел на первый план противостояние христианства язычеству, но у художника и не было такой цели.

Пушкин и Брюллов

Большим событием в жизни художника была его встреча и завязавшаяся дружба с Пушкиным. Они сразу сошлись и полюбились друг другу. В письме к жене от 4 мая 1836 года поэт пишет:

А через две недели он сообщает Наталье Николаевне в другом письме от 18 мая:

Не прошло и месяца со дня посылки Пушкиным письма о выезде Брюллова в Санкт- Петербург, как в помещении Академии художеств 11 июня 1836 года был дан обед в честь знаменитого живописца. Может быть, не стоило особо отмечать эту ничем не замечательную дату, 11 июня! Но дело в том, что по странному стечению обстоятельств именно 11 июня, через четырнадцать лет, Брюллов приедет, по существу, умирать в Рим… Больной, постаревший.

Карл Павлович Брюллов. Художник Завьялов Ф.С.

Совет академии, отмечая, что картина Брюллова имеет неоспоримо величайшие достоинства, ставящие ее в число необыкновенных в нынешнее время художественных творений в Европе, просил разрешения его величества возвести прославленного живописца в профессорское звание вне очереди. Два месяца спустя министр императорского двора уведомил президента академии, что государь не дал на то соизволения и приказал держаться устава. Вместе с тем, желая изъявить новый знак всемилостивейшего внимания к дарованиям сего художника, его величество пожаловал Брюллова кавалером ордена св. Анны 3-й степени.

Самая сложная задача Карла Брюллова заключалась в следующем — показать, что перед лицом смерти люди в древнем городе Помпеи оставались людьми, думали о своих ближних, чувства любви, заботы и сострадания не покинули героев картины.

Карл Брюллов. Автопортрет, 1833г

История трагической катастрофы, постигшей древний город, целиком захватила все помыслы живописца, и он приступает к написанию картины. Много труда предшествовало работе над ней — неоднократные посещения развалин Помпеи, где художник проводил часы, чтобы запечатлеть в памяти каждый камешек мостовой, каждый завиток карниза.

Брюллов перечитывал описания историков, особенно римского писателя Плиния младшего — современника и очевидца гибели Помпеи. В музеях художник изучал костюмы, украшения и предметы быта той далекой эпохи. Но главным в работе была идея, захватившая ум и сердце художника. Это была мысль о гибели всего прекрасного, и, прежде всего человека, под натиском необузданной, жестокой стихии.

Работая над картиной, художник ясно представлял, как в городе кипела жизнь: народ шумел и рукоплескал в театрах, люди любили, радовались, работали, пели песни, во дворах играли дети.

Среди ночи вдруг раздался страшный грохот — оживший Везувий отверз свои огнедышащие недра. Кое-как одетые, объятые неописуемым ужасом, помпеяне выбегают из своих домов. А в небе бичи молний полосуют тучи, сверху на город низвергаются камни и пепел из кратера вулкана, земля под ногами колеблется и дрожит.

Несчастные жители бегут из города, надеясь за спасение за городскими воротами. Вот люди уже миновали поместье Борго Аугусто Феличе. Но вдруг раздается еще более оглушительный грохот, молния раскалывает небо, и люди в ужасе глядят на страшные небеса, откуда, кроме гибели, они уже ничего не ждут. Вспышки молний выхватывают из тьмы мраморные статуи. Они наклонились, вот-вот рухнут.

В дикой злобе необузданная стихия обрушилась на Помпею и ее обитателей. И в час грозного испытания каждый проявляет свой характер. Брюллов видит будто наяву:

два сына несут на плечах старика отца;

юноша, спасая старуху мать, упрашивает продолжать путь;

муж стремится уберечь от гибели любимых жену и сына;

мать перед смертью в последний раз обнимает своих дочерей.

Гибель Помпеи в представлении Брюллова — это гибель всего античного мира, символом которого становится самая центральная фигура холста — прекрасная женщина, разбившаяся насмерть, упав с колесницы.

Брюллов потрясен внутренней красотой и самоотверженностью этих людей, не теряющих человеческого достоинства перед лицом неотвратимой катастрофы. В эти страшные минуты они думают не о себе, а порываются помочь свои близким, оградить их от опасности.

Художник видит и самого себя среди жителей Помпеи с ящиком красок и кистей на голове. Он здесь, рядом с ними для того, чтобы помочь, поддержать их дух.

Но даже перед гибелью его не покидает зоркая наблюдательность художника — он отчетливо в блесках молний видит совершенные в своей пластической красоте человеческие фигуры. Они прекрасны не только благодаря необыкновенному освещению, но также и потому, что как бы сами излучают свет душевного благородства и величия.

Прошло почти шесть лет с того памятного дня, когда на улицах безжизненной Помпеи у Брюллова возникла мысль написать картину о гибели этого древнего города. В последний год художник так неистово работал, что его не раз выносили из мастерской в состоянии полного изнеможения.

Карл Брюллов. Последний день Помпеи, 1833г

Брюллова узнавали на улице, приветствовали его, а однажды, когда художник посетил театр, публика узнала живописца и устроила ему овацию. А через несколько минут певица читала со сцены стихи, написанные в честь русского гения.

Демидов, который стал владельцем картины, преподнес ее Николаю I. Стоял август 1834 года. У подъезда Академии художеств не протолкнуться. Там скопилось множество экипажей. Ликованию соотечественников не было предела. Высокие ценители искусства были поражены блистательным произведением Карла Брюллова.

А. С. Пушкин, вернувшись из Академии художеств, домой, излил свои впечатления в стихах:

Везувий зев открыл — дым хлынул кубом — пламя

Широко развилось, как боевое знамя.

Земля волнуется — с шатнувшихся колонн

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

Под каменным дождем, под воспаленным прахом

Толпами стар и млад бежит из града вон.

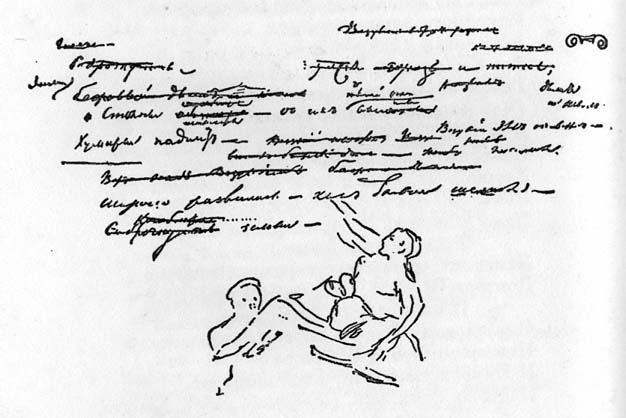

Тут же, рядом со стихами, Пушкин нарисовал по памяти центральные фигуры картины.

Триумф! Другого слова не подыщешь, чтобы оценить тот поток восторга, любви и признательности, который обрушился на счастливого художника. Эта была полная мера народного признания за творческий подвиг. Москва произвела на Брюллова огромное впечатление. Он целыми днями бродил по городу. Москвичи приняли его радушно. В 1836 г. в Академии художеств в его честь устроили торжество. Сам Николай I удостоил его аудиенции.

В публикации использованы материалы worldofart.

Читайте также: